Nationalgeographic.co.id—Bagi generasi X dan Z, tentulah mengenal Kho Ping Hoo yang menulis cerita silat yang memperkaya budaya Tionghoa Indonesia. Kisah-kisahnya berlatarbelakang di Tiongkok, Kesultanan Mataram Islam, dan zaman Airlangga. Bacaannya jadi santapan umum dari dekade 1960-an akhir hingga 1980an.

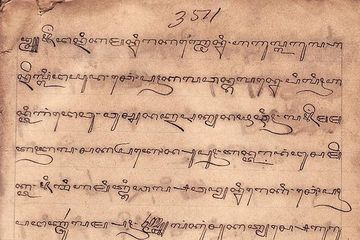

Tapi jauh sebelum Kho Ping Hoo, kebudayaan kita tidak lepas dari percampuran dengan budaya Tionghoa. Semua terekam dalam berbagai naskah Cina-Jawa yang dibuat berisi kronik Tionghoa dengan bahasa dan aksara Jawa selama periode kolonialisme, dan kini tersebar di berbagai dunia.

"Saya hampir putus asa," kata Dwi Woro Retno Mastuti terkait pencarian naskah-naskah itu. Dia adalah dosen studi sastra Jawa di Universitas Indonesia yang fokus meneliti naskah Cina-Jawa dan perwayangan. "Dari mana ya, saya harus dapatkan untuk penelitian ini? Padahal penelitian ini tidak memerulkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang sedikit."

Dalam diskusi Khazanah Manuskrip Cina-Jawa di Indonesia yang diadakan Perpustakaan Nasional yang digelar 10 Februari 2022, Woro mengungkapkan bahwa naskah Cina-Jawa ada 150 dan sebagian besar belum diteliti secara mendalam. Di luar negeri, naskah ini tersimpan di perpusatakaan University of Leiden di Belanda, Staatsbibliotheek zu Berlin, dan Koleksi Pribadi Claudine Salmon do Prancis.

Salah satu yang memiliki naskah terbanyak adalah Serat Sik Jin Kwi yang dimiliki Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia. Naskah ini terdiri dari 2.000 halaman yang rumit dialihaksarakan. "Kecuali kalau ada duitnya (untuk penelitian) dan harapannya generasi muda mau meneliti naskah-naskah ini," kata Woro.

Secara umum, naskah-naskah Cina-Jawa ini ditulis di atas kertas HVS tanpa ada keterangan siapa yang menulisnya. Woro berpendapat, naskah ini awalnya ditujukan untuk keluarga penulis atau lingkungan internal saja, sebagai pengenalan budaya Tionghoa khususnya untuk anak cucu mereka.

"Kecuali naskah di Berlin. Itu ditulis di buku tulis bergaris dan berisi tentang naskah lakon wayang kulit Cina-Jawa Yogyakarta yang ditulis Gan Gwan Sing," jelas Woro.

Naskah-naskah ini menunjukkan adanya akulturasi. Bisa dibuktikan pada Serat Sik Jin Kwi yang terdiri dari tiga jlid yang ditulis dalam bahasa dan beraksara Jawa. Serat itu dan naskah-naskah lainnya pun dilengkapi dengan ilustrasi penulis yang bergaya Tionghoa.

Meski demikian, beberapa istilah muncul dalam sastra tulis ini dengan istilah Tionghoa seperti "Hong Cya Lyong Mwi Kwan" atau "Ib Ping". Adanya istilah ini yang kebanyakan dibubuhkan untuk nama tokoh dan tempat digambarkan bagaimana budaya peranakan Tionghoa mempertahankan budayanya dengan bahasa Jawa, yang tentunya penyebutannya berbeda dengan bahasa Jawa maupun Melayu.

Karena aksara Jawa memiliki keterbatasan dalam penyebutan, dalam berbagai naskah, terdapat tanda baca atau aksara tambahan (aksara rekan) untuk membaca nama-nama Tionghoa seperti The, Se, Syu, Yo, Hwe, dan Nie. Woro menyarankan, aksara tambahan ini semestinya dimasukkan dalam panduan menulis aksara Jawa oleh Pemerintah Daerah Jawa Tengah.

Adi Deswijaya, dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Universitas Bantara Sukoharjo berpendapat, "Sebenarnya aksara ini untuk dirinya (kalangan) sendiri, tetapi kalau peneliti memahami inilah untuk memahami gabungan itu."

Dia menuturkan, aksara tambahan ini ibarat huruf Arab yang tidak bisa menyebutkan pelafalan 'P', yang kemudian dimodifikasi dengna huruf 'fa'--yang titiknya satu--menjadi tiga titik untuk melafalkannya.

Uniknya, terang Woro, setiap naskah memiliki tembang Jawa seperti Asmaradhana, Dhandanggula, dan Pocung. Adi menambahkan, penggunaan tembang adalah sarana belajar yang digunakan penulis naskah-naskah ini supaya yang membaca atau penerimanya bisa menangkap pelajaran yang ada di dalamnya.

"Mereka yang mendengar akan mudah menangkap untuk apa yang mereka pelajari. Misal, [tembang] Durmo bisa digunakan dalam cerita peperangan. Dalam tembang Jawa itu fungsinya agar mereka yang mendengarkan dan mengetahui isinya akan lebih mudah menerima daripada prosa."

Bagaimana akulturasi naskah berawal? Adi mengutarakan, manuskrip Cina-Jawa sudah ada sejak abad ke-17. Berdasarkan catatan, masyarakat Tionghoa di abad ke-18 bahkan hidup bergaya Jawa lalu dengan cepat mengenal dan lancar berbahasa daerah.

Kebanyakan dari mereka adalah juru tulis, dan masyarakat Tionghoa tersebut memeluk agama Islam dengan mendirikan kawasan dan masjid tersendiri di Krukut, Kebun Jeruk, dan Tambora. Awalnya, mereka menggunakan tulisan Arab-Melayu untuk catatan yang bisa dikonsumsi umum.

"Kemudian di pertengahan abad ke-19, surat kabar dalam bahasa Melayu dengan [tulisan] Latin, terbit di Jawa, yaitu Surat Kabar Bahasa Melayu, Surat Chabar Betawie, dan lain-lain," terang Adi. "Sehingga orang peranakan (Tionghoa) menccari ilmu kesusastraan Melayu, yang lainnya berpaling ke negeri ayah mereka dan memelopori terjemahan-terjemahan dari karya-karya dalam bahasa Cina."

Baca Juga: Orang Cina dalam Cerita Sebutir Kacang di Jalur Rempah Nusantara