Nationalgeographic.co.id—Jelang tidur, ayah kerap menembang lirih untuk saya, yang saat itu masih kanak-kanak. Tembang berbahasa Jawa yang mengenalkan saya tentang morfologi gajah.

Gajah-gajah

Kowe tak kandhani

Mripat kaya laron

Siyung loro, kuping gedhe

Kathik nganggo tlale

Buntut cilik

Tansah kopat-kapit

Sikil kaya bumbung

Mung Iakumu megal-megol

Bila diterjemahkan: Gajah-gajah / Kamu kuberi tahu / Mata seperti laron / Taring dua, kuping besar / Juga punya belalai / Ekor kecil / Selalu kopat-kapit / Kaki mirip bumbung / Cara berjalanmu lenggak-lenggok.

Gajah-gajah pernah turut memiliki kuasa atas ekologi Jawa. Mastodon, Stegodon, dan Elephas. Gajah modern dan mamut berbulu memiliki nenek moyang yang sama. Sekitar enam juta tahun yang lalu, nenek moyang ini terpecah menjadi spesies-spesies yang terpisah.

Di Jawa, imaji gajah terukir di beberapa relief Jataka, yakni cerita penjelmaan Bodhisatwa, di Candi Borobudur abad ke-8. Dalam kisah Buddha, gajah putih dengan belalai yang memegang teratai muncul dalam mimpi Ratu Maya. Segera setelah mimpi itu ia mengandung Siddharta Gautama, Sang Buddha. Gajah juga menjadi simbol kebijaksanaan, kecerdasan, dan kesabaran.

Temuan terakota yang menampilkan gajah di Trowulan, merepresentasikan imaji gajah di zaman Majapahit, kerajaan bercorak Hindu-Buddha, sekitar abad ke-13 sampai ke-14.

Nenek moyang kita memuliakan gajah karena satwa ini dianggap sebagai Airavata, yakni kendaraan Dewa Indra dalam ajaran Hindu. Satwa ini juga dianggap sebagai perwujudan dewa dengan sebutan Shri-gaja.

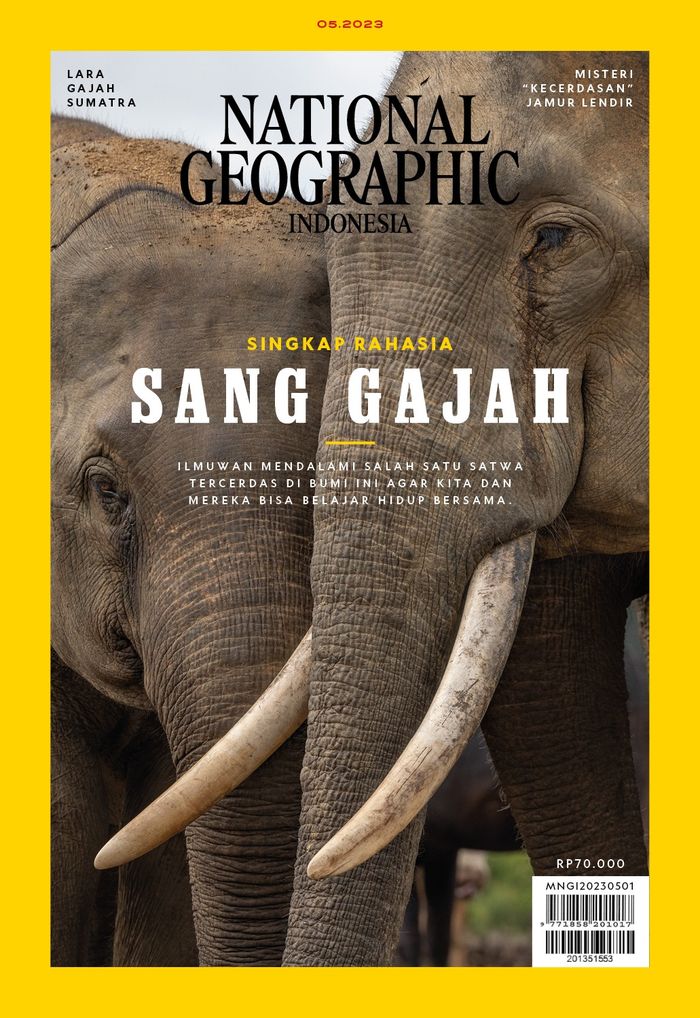

Sampul majalah National Geographic Indonesia edisi Mei 2023, Singkap Rahasia Sang Gajah. Ilmuwan mendalami salah satu satwa tercerdas di Bumi agar kita dan mereka bisa belajar hidup bersama.

Arca-arca megalitik Pasemah di Sumatra Selatan, menampilkan sosok gajah dan manusia, yang keduanya kerap digambarkan dalam ukuran sama. Kesamaan ukuran itu mungkin menandakan kedekatan relasi antara manusia dan gajah.

Gajah-gajah di Jawa juga diabadikan dalam peta-peta kuno bangsa Eropa. Peta dunia yang begitu detail abad ke-16 karya kartografer Italia Urbano Monte (1544-1613) menerakan gambar gajah di "Giava", yang tak lain adalah Pulau Jawa.

Pada abad ke-18, kartografer Prancis Henry Abraham Chatelain (1684-1743) membuat Atlas Historque. Di dalamnya terdapat peta pulau Jawa yang menempatkan kawanan gajah di beberapa titik.

Pada zaman Sriwijaya, gajah menjadi satwa kebanggaan para maharaja. Kendati demikian, gadingnya turut diperdagangkan. Pada 718, maharaja Sriwijaya memperkenalkan diri sebagai raja yang “memiliki seribu ekor gajah” kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Gajah disebutkan dalam bagian "sambutan" pada baris-baris prasasti Wat Sema Mueang atau yang dikenal sebagai Prasasti Ligor di Thailand Selatan. Prasasti itu berkisah tentang pembangunan tiga bangunan suci oleh maharaja Sriwijaya.

Ketika pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya digempur oleh Kerajaan Chola pada 1025, beritanya ditulis dalam prasasti Tanjore bertarikh 1030-1031. Sang maharaja Sriwijaya ditawan di Kadaram (Kedah) sekaligus bersama “pasukan gajah yang digunakannya untuk berperang”.

Peta bertajuk 'Carte de l'Ile de Java' karya kartografer Henri Chatelain (1684–1743). Peta terbitan 1718 ini menampilkan gajah-gajah di beberapa tempat di Jawa.

Pada abad ke-17, Kesultanan Aceh menunjukkan kekuatannya melalui gajah. Dalam Hikayat Aceh, disebutkan “Dan akan negeri itu tiada berkota seperti adat kota negeri yang lain, dengan karena amat banyak gajah perang yang dalam negeri itu.” Alih-alih bangunan pertahanan, gajah-gajah menjadi benteng kota mereka.

Denys Lombard dalam bukunya berjudul Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636), mengungkapkan keberadaan gajah di masyarakat Aceh. Ketika Iskandar berusia lima tahun, kakeknya yang bernama Ala ad-Din Ri'ayat Syah menghadiahkan seekor anak gajah sebagai teman bermain.

Dari pemaparan Lombard, kita memiliki gambaran tentang gajah-gajah Sultan Aceh. Gajah diajarkan untuk melakukan gerakan sembah kepada Sultan.

Lombard mengutip Hikayat Aceh,"Dan akan negeri itu tiada berkota seperti adat kota negeri yang lain, dengan karena amat banyak gajah perang yang dalam negeri itu.

Pun, Hikayat Aceh itu juga mengungkapkan bahwa sebagian satwa raksasa ini memiliki julukan layaknya manusia. Begitu istimewanya gajah, orang-orang memayunginya bila satwa ini berjalan. Sultan telah memuliakan gajah seolah bagian warganya.

Lombard juga mencatat pemerian para penjelajah Eropa yang singgah di Aceh sekitar abad ke-17.

Peta dunia terbitan 1587 karya kartografer Urbano Monte (1544-1613) yang menampilkan gambar gajah di 'Giava', yang tak lain adalah Pulau Jawa.

John Davis, juru mudi Inggris yang singgah di Aceh pada 1599, menyaksikan arak-arakan gajah dalam sebuah perayaan. Gajahnya dihias dengan abah-abah dari sutra, beludru, dan kain emas yang ditunggangi para bangsawan.

Laksamana Augustine de Beaulieu, pelaut asal Prancis yang singgah di Aceh pada 1620, mencatat bahwa gajah-gajah itu dilatih untuk dibiasakan mendengar letusan senapan di dekat telinga mereka dan dilatih untuk tidak takut api. Dalam perhitungannya, Aceh setidaknya memiliki armada gajah sebanyak 900 ekor.

Peter Mundy, penjelajah Inggris yang singgah di Aceh pada 1637, melaporkan arak-arakan gajah, termasuk gajah yang ditumpangi Sultan saat mengiringi perayan kurban. Beberapa gajah dihias gadingnya dengan pedang.

Nicolaus de Graaff, pegawai VOC, menyaksikan pemakaman Sultan Aceh pada 1641. Dia menyaksikan 260 ekor gajah yang didandani dengan sutra, kain emas, dan sulaman. Gajah-gajah itu mengangkut menara-menara persegi kecil yang digantungi sejumlah bendera bersulam emas dan perak.

Dalam Hikayat Aceh disebutkan beberapa gajah milik Sultan juga memiliki nama, layaknya manusia. Setidaknya terdapat tiga puluh nama bagi gajah-gajah itu. Beberapa nama berasal dari bahasa India, seperti Rawana, Raksyasya, Indera Jaya.

Lombard menerangkan bahwa kebanyakan nama gajah mengambil kosakata kepandaian emas atau perhiasan, seperti Jarum Mas, Gelang Kaca, Sunting Dayang. Namun ada juga julukan manusia seperti Kapitan Kecil, Bibi Patung.

Peta bertajuk 'Sumatra Ein Grosse Insel / So Von Den alten Geographen Taprobana' karya Sebastian Munster yang terbit pada abad ke-16.

Sampai hari ini warga Sumatra memiliki sebutan yang memuliakan untuk gajah. Beberapa nama panggilan akrab seperti Mbah, Mbah Gede, Liman di Lampung; atau Datuk Gedang di Riau.

Tampaknya, kita perlu kembali berpikir soal kewargaan ekologis bagi gajah. Kewargaan ekologis merupakan gagasan-gagasan tentang etika dan moral kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Menjadi warga ekologis berarti memahami cara kita terikat dengan semua aspek lingkungan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan.

Perihal kewargaan ekologis, kita patut belajar kepada masyarakat-masyarakat adat di Indonesia yang masih meyakini satwa sebagai bagian aspek penting dalam kehidupan mereka.

Kita pun selayaknya menempatkan gajah dan semua spesies satwa dalam ekosistemnya sebagai warga negara. Kita dan mereka bertanggung jawab atas harmoni kehidupan di Bumi.