Nationalgeographic.co.id - Memprediksi kapan suatu gunung berapi akan meletus merupakan hal yang sulit, tapi salah satu letusan gunung api di Hawaii baru-baru ini memberi pelajaran yang dapat membantu.

Kīlauea, sebuah gunung berapi di Pulau Besar Hawaii, mungkin merupakan gunung berapi yang paling dipahami di Bumi. Hal itu karena pemantauan dan pengumpulan informasi sejak dibentuknya Hawaiian Volcano Observatory pada 1912.

Selain itu, gunung berapi ini juga berada di bawah jaringan pemantauan geofisika paling canggih di dunia.

Baca Juga: Permafrost di Arktika Mencair 70 Tahun Lebih Cepat dari yang Diperkirakan

Dari langit, satelit mengumpulkan data yang menunjukkan perubahan topografi gunung berapi ketika magma bergerak dalam seluruh sistem saluran magma internal. Di samping itu, satelit juga melihat komposisi gas vulkanik.

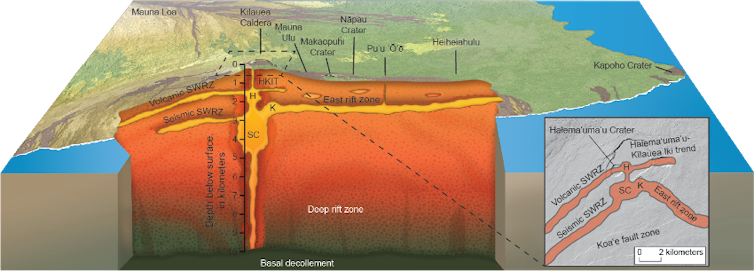

Dari tanah, ahli vulkanologi menggunakan sejumlah alat kimia dan fisik yang sangat sensitif untuk dapat memahami struktur sistem saluran magma itu lebih lanjut. Dengan alat-alat ini, pergerakan magma di dalam gunung berapi dapat dipelajari.

Hal utama dalam pemantauan gunung berapi adalah berkaitan dengan aktivitas kegempaan, meliputi frekuensi, tempat, dan waktu gempa bumi terjadi. Gempa bumi dapat dipicu oleh gerakan magma di dalam gunung berapi. Pengumpulan data di lokasi gempa bumi tersebut (teknik yang dikenal sebagai triangulasi) dapat melacak jalur magma yang berada di bawah tanah.

Sebuah teknik terbaru, interferometri seismik, menggunakan getaran energi dari gelombang laut yang mengenai garis pantai yang jauh yang kemudian menempuh perjalanan melalui gunung berapi tersebut.

Perubahan kecepatan getaran ini membantu kami memetakan jejak 3 dimensi dari sistem saluran magma gunung berapi. Kami kemudian dapat mendeteksi kapan, dan bagaimana (dalam beberapa kasus) sistem saluran magma berubah.

Pemantauan ini menghasilkan “denyut” gunung berapi ketika sedang tidak aktif–suatu patokan untuk mendeteksi perubahan selama guncangan vulkanik. Hal ini terbukti menjadi temuan yang sangat berharga untuk peringatan dini, serta untuk memprediksi di mana dan kapan letusan Gunung Kīlauea yang terjadi pada 3 Mei 2018.

“Denyut” Kīlauea meliputi siklus inflasi (mengembang) dan deflasi (mengempis) gunung berapi saat magma bergerak masuk dan keluar dari wilayah penyimpanan di puncak gunung berapi.

Kecepatan getaran yang bergerak melalui gunung berapi dapat diprediksi selama pengamatan siklus inflasi/deflasi ini. Ketika gunung berapi mengembang, getaran bergerak lebih cepat melalui gunung berapi ketika batu dan magma terkompresi. Namun, ketika gunung berapi mengempis, kecepatan ini menurun.

Kami menggambarkan hubungan antara dua set data ini–mengembang/mengempis dan kecepatan getaran yang semakin cepat/lambat–sebagai data gabungan.

Dibandingkan dengan patokan kami, data gabungan ini bergeser 10 hari sebelum erupsi Kīlauea pada 3 Mei. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem saluran magma telah berubah secara signifikan.

Gunung berapi saat itu mengembang akibat penumpukan tekanan di dalam ruang magma, namun disertai dengan gelombang seismik yang semakin lambat dengan cukup dramatis, bukannya semakin cepat.

Interpretasi kami terhadap data ini adalah bahwa ruang magma puncak tidak mampu mempertahankan tekanan akibat pasokan magma yang meningkat dan membuat tonjolan itu mengembang besar. Material batu kemudian mulai pecah di sekitar ruang magma puncak.

Pecahnya bebatuan mungkin kemudian menyebabkan perubahan sistem magmatik puncak sehingga membuat lebih banyak magma dengan lebih mudah tiba di lokasi letusan sekitar 40 km jauhnya.

Seperti halnya Gunung Kilauea, set data gabungan seperti itu secara teratur dikumpulkan, diselidiki, dan ditafsirkan dalam bentuk transportasi magma pada gunung berapi lain secara global. Misalnya pada gunung berapi Piton de la Fournaise di Pulau Reunion, dan gunung berapi Etna di Italia.

Namun, pemodelan kami adalah yang pertama kali menunjukkan perubahan hubungan data gabungan dapat terjadi karena melemahnya material dalam gunung berapi sebelum terjadi letusan.

Model kerusakan yang kami terapkan sekarang dapat digunakan untuk gunung berapi lainnya yang berada dalam keadaan tidak tenang. Model ini menambah peralatan vulkanologis ketika akan memprediksi kapan dan di mana letusan yang akan datang.

Ketika gunung berapi berada dalam kondisi sangat tidak tenang, volume informasi yang didapat dari data digital dan pengamatan di darat sangat ekstrem. Para ilmuwan cenderung mengandalkan pemantauan observasional terlebih dahulu, dan baru menggunakan data lainnya ketika memiliki waktu dan tenaga tambahan.

Namun, jumlah total data yang masuk (seperti dari satelit) sangat banyak, dan para ilmuwan sampai-sampai tidak bisa menganalisisnya. Pembelajaran mesin (machine learning) mungkin dapat membantu kami dalam hal ini.

Kecerdasan buatan (artificial intelligence) adalah pendatang baru dalam urusan memprediksi erupsi. Jaringan saraf (neural networks) dan algoritme lainnya dapat mengolah data bervolume tinggi yang juga kompleks untuk “belajar” membedakan antara sinyal-sinyal yang berbeda.

Baca Juga: Beruang Ditembak Mati Karena Dianggap ‘Terlalu Ramah’ dengan Manusia

Sistem peringatan dini otomatis terhadap erupsi yang akan datang dengan menggunakan susunan sensor telah tersedia untuk beberapa gunung berapi saat ini, misalnya di Gunung Etna, Italia. Di masa depan, mungkin kecerdasan buatan akan membuat sistem ini lebih canggih lagi.

Deteksi dini terdengar amat mengagumkan bagi pihak berwenang yang bertanggung jawab atas keselamatan publik, tapi banyak ahli vulkanologi yang masih waspada akan penggunaannya.

Sebab, jika pendeteksi ini justru membunyikan beberapa peringatan palsu, maka kejadian ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap ilmuwan dan manajer krisis vulkanik.

| Source | : | The Conversation Indonesia |

| Penulis | : | National Geographic Indonesia |

| Editor | : | Gita Laras Widyaningrum |

KOMENTAR