Hujan deras dengan kilat menyambar-nyambar. Kami berlari menerobos dera hujan dari barak garnisun melewati tepian langkan Fort Ontmoeting. Lalu, menyelamatkan diri menuju sebuah rumah dengan jendela-jendela lebar dalam kompleks benteng tersebut.

“Itu Gunung Sewakul, Gunung Kalong, terus hutan pinus, dan itu Gunung Tegalepek yang dibelah jalan tol,” ujar M.A. Soetikno di teras balkon kayu bekas rumah komandan benteng. Dia menunjuk satu per satu bentang alam di sisi timur benteng kecil tersebut. Syahdan, dia berbalik arah dan berkata, “Kalau itu Gunung Ungaran, ada kebun cengkeh dan pala di sana.”

Soetikno merupakan seorang perupa dan budayawan asal Ungaran, yang juga Ketua Lembaga Pelestarian Cagar Budaya Nusantara Ratu Shima. Bersama warga kota, dia berupaya melestarikan tinggalan bersejarah yang tersebar di Ungaran dan sekitarnya.

Fort Ontmoeting atau Fort Oenarang merupakan benteng kecil bercat putih dengan empat bastion. Berlokasi di Ungaran, tepian jalan raya Semarang-Ambarawa, tak jauh dari pecinan kota itu. Pintu Gerbang utama benteng ini berhias sepasang pilaster bergaya doric yang mengangkang kokoh. Di atasnya terpampang angka Romawi “MDCCLXXXVI” atau 1786.

Bekas rumah komandan itu berada di kompleks benteng. Bertembok tebal dan bergaya indis dengan atap genting, sebuah perpaduan Eropa dan tropis. Lantai atasnya, terbuat dari lembaran-lembaran kayu jati yang tak rapuh karena usia, berhias pilar-pilar bergaya tuskan.

Ada dua tangga batu yang berpadu untuk mengantar siapa saja yang hendak ke lantai dua. Tampaknya tangga inilah yang pernah dijejaki Pangeran Dipanagara pada sore 28 Maret 1830 tatkala menghabiskan malam pertamanya sebagai tawanan perang.

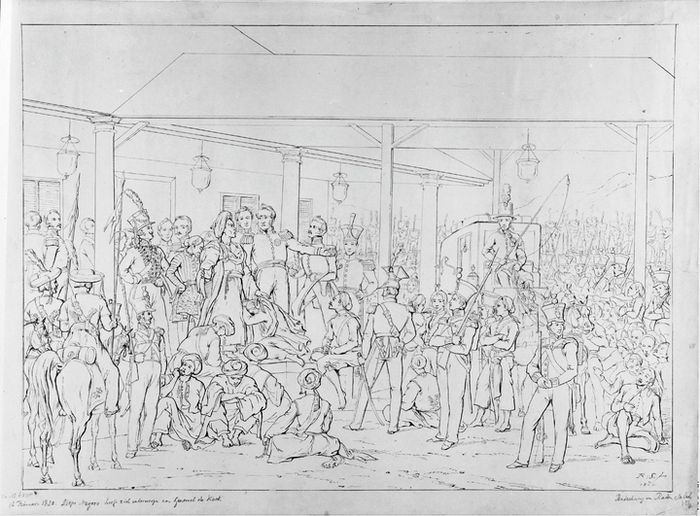

Setelah Perang Jawa berakhir dengan cara yang memalukan di Wisma Residen Magelang, Dipanagara menjadi tawanan perang pemerintah Hindia Belanda. Sang Pangeran itu sejatinya tidak pernah tertangkap, melainkan terperangkap.

Dalam demam malaria, Sang Pangeran melakukan perjalanan panjang sebagai tawanan ke Semarang. Dari Magelang, dia dan rombongannya meniti perjalanan menggunakan kereta kuda yang dikawal pasukan kavaleri menuju tepian Bedono, daerah dalam Karesidenan Semarang.

Lantaran jalanan yang berliku dengan medan perbukitan yang tidak ramah, Sang Pangeran dipindahkan dalam tandu. Iring-iringan itu meniti jalanan terjal menuju Jambu dengan jalan kaki. Perjalanan menuju Semarang pun berlanjut dengan kereta kuda lagi yang telah disiapkan sebelumnya. Rombongan singgah ke Fort Ontmoeting untuk bermalam, beberapa kilometer jelang Semarang.

Kini, perjalanan Magelang-Ungaran hanya ditempuh sekitar dua jam. Namun, lebih dari 180 tahun silam, perjalanan membutuhkan waktu setengah hari untuk sampai Ungaran. Dipanagara dan rombongannya tiba di benteng itu kala matahari terbenam.

“Dipanagara diperbolehkan untuk salat di suatu tingkat benteng kecil Belanda, salat magrib pertama baginya sebagai seorang pengasingan,” ungkap Peter B.R. Carey dalam The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the end of an old order in Java, 1785-1855. Buku tersebut terbit pertama kali pada 2007, kemudian disusul oleh edisi dalam bahasa Indonesia yang terbit pada 2012—sebuah mahakarya atas penelitian yang dilakukan Carey sekitar 40 tahun terakhir.

Dua perwira, Mayor François Vincent Henri Antoine ridder de Stuers (1792-1881) dan Kapten Johan Jacob Roeps (1805-1840), menjadi pengawal yang selalu mengawasi Sang Pangeran sejak dari Magelang. De Stuers merupakan ajudan dan sekaligus anak menantu De Kock. Sementara Roeps merupakan perwira Belanda yang fasih berbahasa Jawa. Selama satu jam, Dipanagara makan malam bersama komandan benteng dan dua perwira tersebut.

Selama santap malam bersama itu Dipanagara berkisah tentang panglima perangnya yang masih muda, Ali Basah Mertanegara, yang juga merupakan menantunya. Menurut catatan De Stuers, seperti yang dikutip Carey dalam buku mahakaryanya, di meja makan itu tampaknya Dipanagara paham sekali dengan tata krama Eropa. “Baru kali itu saya melihat seorang pangeran dari Keraton Yogyakarta duduk dan makan di meja dengan begitu wajarnya,” ungkap De Stuers.

| Penulis | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

| Editor | : | Silvita Agmasari |

KOMENTAR