Pembantaian warga pecinan yang dilakukan laskar Dipanagara bukan hal garib pada awal perang.

Baru pada bulan-bulan berikutnya, warga pecinan Semarang mengetahui peristiwa yang sesungguhnya. Para serdadu Belanda kerap singgah di Semarang, sebelum mereka melanjutkan penumpasan pemberontakan ke Grobogan. Warga menjuluki masa-masa itu sebagai Geger Dipanagara.

Sekitar seabad setelah kecamuk Perang Jawa, Liem Thian Joe (1895-1963) menulis tentang kegelisahan warga pecinan Semarang ketika marak pembantaian orang-orang Cina yang tampaknya dilakukan oleh laskar Dipanagara. Liem merupakan seorang jurnalis kawakan asal Parakan, namun besar di Semarang.

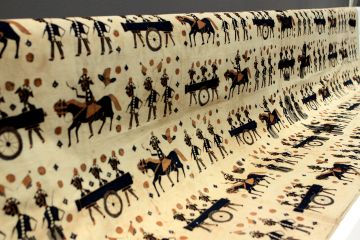

Demi keamanan kawasan Pecinan Semarang, Liem berkisah, Kapitan Cina Tan Tiang Tjhing mengajukan permintaan kepada pemerintah Belanda. Permintaan Sang Kapitan untuk membuat pintu gerbang di empat penjuru pecinan pun dikabulkan.

Baca juga: Keraton Yogyakarta Terlibat dalam Siasat Menjebak Dipanagara?

Liem mengungkapkan bahwa keempat pintu gerbang itu dilapisi tembok tebal sehingga tidak mudah didobrak.

Tampaknya perbedaan keyakinan tidak menghalangi mereka untuk memberikan teladan hidup bertetangga.

Awalnya kisah tentang kehidupan sosial dan budaya orang-orang Tionghoa di Semarang diungkap Liem dalam seri catatannya yang terbit di majalah Djawa Tengah Review pada Maret 1931 hingga Juli 1933.

Selanjutnya pada paruh kedua 1933, untaian tulisan Liem dalam majalah itu disatukan dalam buku berjudul Riwajat Semarang : dari djamannja Sam Poo sampe terhapoesnja Kongkoan. Lalu, sekitar satu dekade silam buku tersebut diterbitkan ulang.

Meskipun tampaknya Pecinan Semarang selamat dari aksi penjarahan dan pembantaian, peristiwa kecamuk Perang Jawa telah menjadi suatu tengara masa bagi warga setempat. “Banyak anak-anak Tionghoa atau orang pribumi yang lahir pada zaman itu diberi nama Geger,” ungkap Liem, “untuk peringatan bahwa anak itu telah lahir saat zaman gegeran.”

Sejarah mencatat, Tan Tiang Tjhing diangkat sebagai letnan tituler pada 1809 dan menjadi mayor Cina pertama di Semarang pada 1829. Setahun sebelum menjabat sebagai mayor, jabatan kapitan diwariskan kepada putranya, Tan Hong Yan. Nama ayah dan anak ini sohor karena turut menguasai bisnis madat di Jawa pada awal abad ke-19.

Baca juga: Makam Serdadu dan Anjing Kesayangannya yang Dibantai Laskar Dipanagara

Hubungan Jawa dan Cina bagai pasang-surut air laut di negeri ini. Sebelum Perang Jawa, apakah hubungan mereka selalu dalam kebencian?

Saya menjumpai Carey lagi. Kali ini kami berbincang di kediamannya yang anggun, tepi timur Kali Cisadane, Tangerang Selatan. Di ruang tamunya, dia memajang lukisan potret Pangeran Dipanagara bergaya kontemporer.

Pada akhir abad ke-18, keturunan Cina punya berbagai peran di Jawa: pengusaha untuk keraton, ahli medis, hingga selir. Dari naskah keraton yang dirampas Inggris, Carey berkata bahwa Sultan Kedua punya seorang tabib pribadi keturunan Cina. Beliau juga punya selir bernama Mas Ayu Sumarsanawati yang keturunan Cina di pesisir utara. Selir itu melahirkan Jayakusuma, paman Dipanagara yang menjadi panglima dan ahli siasat perangnya, ujarnya.

“Saya kira,” kata Carey, “saat Dipanagara dibesarkan di Yogya pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, belum ada semacam apartheid antara Tionghoa dan Jawa.” Dia menduga, istri pertama yang sah dari Dipanagara adalah keturunan Cina. “Yang menjadi betul-betul parah adalah sesudah Belanda kembali. Belanda memaksa sebuah sistem yang bersekutu dengan keturunan Tionghoa sebagai bandar tol.”

Mengapa orang-orang Cina itu mau bersekutu untuk memeras pada 1820-an? Rupanya mereka pendatang baru asal Fujian yang tidak bisa berbahasa Jawa—apalagi kenal budayanya—dan tidak lancar berbahasa Melayu.

Awal perang memang penuh teror terhadap warga Cina. Namun, belakangan, orang Jawa merindukan mereka juga. “Situasi seperti balik ke semula,” ujarnya. “Bahwa orang Tionghoa dibutuhkan untuk menjadi pembekal sebab mereka punya jaringan di pesisir. Mereka menyelundupkan mesiu dalam paket-paket ikan asin”—sebagian bertempur di pihak Dipanagara!

Baca juga: Ketika Dipanagara Bermalam di Fort Ontmoeting

Ketika kebencian terhadap orang-orang Cina masih bergolak, Dipanagara bersama laskarnya pernah bermalam di Kedaren, dusun berbenteng jurang dekat Jatianom. Dalam babadnya, dia mengisahkan suatu malam, seorang perempuan Cina yang menjadi tawanan diutus sebagai tukang pijitnya. Lalu, Sang Pangeran terlena dan berselingkuh dengan perempuan Cina itu. Menurut Dipanagara, peristiwa malam di Kedaren itulah yang membuatnya keok dalam pertempuran Gawok, Oktober 1826. Dia terluka parah di bagian dada kiri dan tangan kanannya.

“Dia bukan orang yang munafik,” ujar Carey. Dipanagara mengakui bahwa sifat buruknya masih melekat dan dia mengakui pula bahwa kelemahannya terhadap kaum hawa. “Dia terus terang, dan itu yang menarik dari babad.”

Apakah kita masih bisa menemui empat pintu gerbang pecinan yang dibangun atas prakarsa Kapitan Cina Tan Tiang Tjhing?

“Sayangnya keempat gerbang tadi sudah tidak ada bekasnya lagi,” ujar Yogi Fajri, pegiat dan ketua komunitas pemerhati sejarah Lopen Semarang. Menurut pengamatannya, banyak bangunan asli khas arsitektur Tionghoa telah lenyap dan sulit ditemui lagi di jalan-jalan utama kawasan pecinan. “Kebanyakan udah dirombak pada masa Orde Baru,” imbuh Yogi, "dan itu berlanjut hingga sekarang."