Saya lahir dan tumbuh sebagai kanak-kanak di jantung permukiman Kota Yogyakarta. Rumah kami berada di salah satu kampung tempat tinggal korps prajurit Keraton. Saya senang karena dekat dengan keramaian, segala hiburan dan kerlip lampu tersedia.

Sampai pada awal 1980-an, ayah membeli rumah di pinggiran kota. Jaraknya sekitar 8-10 kilometer dari rumah lama, namun lingkungannya begitu berbeda jauh—bagai pantai dan gunung. Rumah baru kami berada di desa, sepetak pertanian dan perkebunan tebu yang dibuka untuk perumahan. Saya adalah anak berusia lima tahun yang mengalami gegar budaya—kesepian dan tanpa peradaban listrik.

Namun, saat tiada hiburan, saya justru menyaksikan ketakjuban sekaligus kengerian. Kelelawar kecil yang belingsatan memasuki rumah, kemunculan lipan seukuran jari tangan orang dewasa. Untuk pertama kali dalam hidup saya, ayah mengajak menyaksikan pertunjukan di pekarangan depan: capung-capung yang menari saat senja, sampai kerlip sekawanan kunang-kunang yang muncul dari balik gulitanya malam.

Begitu juga masa kanak-kanak Titania Febrianti, Cotributing Editor majalah ini,. Semasa kanak-kanak di Bandung, untuk pertama kalinya dia takjub menyaksikan keramaian kunang-kunang yang ditunjukkan ayahnya di pinggiran kota. Ketika keluarganya pindah ke Jakarta, ayahnya kerap membawa Titania ke area kosong di Ancol, dekat rumah barunya. Mereka memandangi pendaran kunang-kunang. “Jumlahnya semakin lama semakin sedikit,” ujar Titania. “Hingga suatu saat, ayah tak pernah lagi mengajak saya karena kami tak pernah menemukannya lagi.”

Menurut para ahli kunang-kunang, kehilangan habitat menjadi krisis yang paling mengancam keberlangsungan hidup kunang-kunang. Selain itu, polusi cahaya dan penggunaan pestisida turut mengurangi populasinya.

Pestisida telah menghalau serangga-serangga untuk menjauh dari lingkungan sekitar kita—bahkan membunuhnya. Polusi cahaya dianggap sebagai ancaman karena mengganggu bioritme alami dan mengacaukan ritual kawin kunang-kunang.

Baca Juga: Serangga Terancam Punah, Ini Saran Ilmuwan untuk Menyelamatkan Mereka

Heri Cahyadi, Visual Editor kami, memiliki pengalaman budaya berkait serangga. Dia berasal dari sebuah desa di Kebumen, yang masih memiliki tradisi Jawa untuk anak-anak yang masih mengompol. Saat Heri kecil masih mengompol, orang tuanya mengikuti tradisi menangkap capung lalu membiarkan capung itu menggigit pusarnya. Kabarnya, tradisi itu mujarab. “Capungnya khusus capung kerbau atau kinjeng kebo,” ujarnya. “Capung ini paling besar di antara capung-capung lain. Dan gigitannya super mantap.”

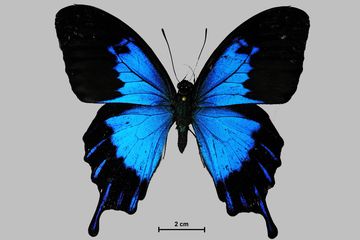

Sementara, Lastboy Tahara Sinaga, Social Media Officer kami, mengenang kupu-kupu gajah yang pernah dijumpainya ketika masih kanak-kanak di Cepu. "Ukurannya besar, selebar telapak tangan," kata Boy. "Ulatnya juga besar dan ada lancip-lancipnya di atas, bikin merinding kalau melihatnya." Sayangnya, ketika beranjak SMA, dia tak pernah melihat lagi kupu-kupu gajah.

Hilangnya sejumlah serangga hanyalah angka dalam catatan statistik, jika kita tidak menautkannya dengan proses yang berkait dengan perginya serangga-serangga itu.