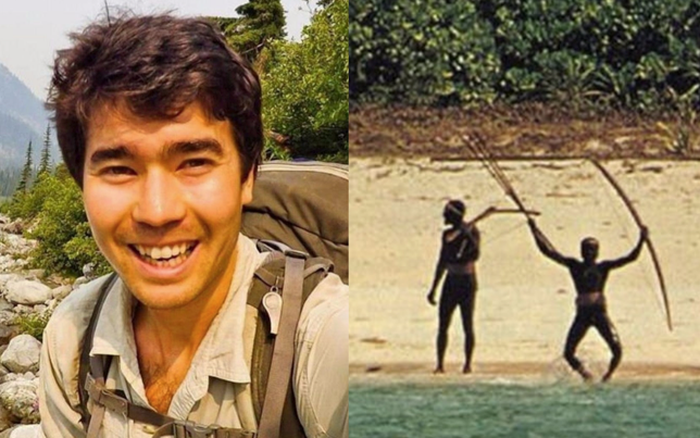

Nationalgeographic.co.id—Pada November 2018, seorang misionaris muda Amerika berenang dari perahu nelayan ke pantai terpencil di Samudra Hindia dan dibunuh penduduk asli pulau yang menggunakan busur dan anak panah. Berita tentang perjumpaan fatal di Pulau Sentinel Utara itu—sebidang kecil daratan di Kepulauan Andaman—memikat orang-orang di seluruh dunia. Kebanyakan orang tak menyadari tempat seperti itu ada di zaman kita: sebuah pulau yang penduduk pemburu-peramunya masih hidup dalam isolasi total.

Penginjil yang percaya diri, John Allen Chau yang berusia 26 tahun, bertujuan mempertobatkan penduduk asli sebuah tempat yang dia rasa mungkin menjadi “benteng terakhir setan.” Namun kunjungan singkatnya bebuah kejayaan lain nan nyata ala abad ke-21: Dalam beberapa hari, tanpa sepengetahuan penduduk pulau, fakta keberadaan mereka menjadi viral.

Adam Goodheart menulis bahwa dalam lima tahun sejak kematian Chau, suku Sentinel, sebutan bagi anggota suku tersebut oleh orang luar, telah menghasilkan pengikut kultus global. Ketik “North Sentinel Island” ke mesin pencari hari ini, dan Anda bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu membaca artikel, mendengarkan podcast, dan menelusuri entri blog, subreddit, dan postingan media sosial.

Anda bisa memperbesar gambar pulau itu yang diambil dari satelit, helikopter, dan pesawat terbang. Suku Sentinel punya entri Wikipedia sepanjang 4.000 kata dan beberapa akun media sosial palsu (“North Sentinel Island Tourism Office & Coast Guard”, “North Sentinel Island High School Marching Band”). Mereka ditampilkan dalam ratusan video YouTube, dengan total kumulatif lebih dari seratus juta penayangan.

Banyak penggemar penduduk pulau itu melihat mereka sebagai pahlawan romantis: dengan tegas menolak dunia yang saling terhubung, praktisi detoks digital yang paling berkomitmen di planet ini. Beberapa lusin anggota suku telanjang dengan busur dan anak panah buatan tangan itu tampaknya lebih kuat—lebih manusiawi—dibandingkan miliaran penduduk bumi lain yang memegang ponsel pintar.

Dalam banyak hal, Pulau Sentinel Utara tetap menjadi terra incognita. Belum ada pengunjung yang memetakan bagian dalam pulau yang diselimuti hutan itu (kira-kira seukuran Bali) atau berbincang dengan penduduknya. Tiada seorang pun yang mengetahui jumlah penduduk di pulau tersebut, yang diperkirakan antara 50 dan 200 orang.

Tidak seorang pun kecuali suku Sentinel yang mengetahui bahasa apa yang mereka gunakan, hukum apa yang mengatur mereka, dewa apa yang mungkin mereka sembah, atau bahkan apa nama suku mereka dalam bahasa mereka sendiri. Dari perahu dan pesawat yang lewat, kita bisa melihat sekilas mereka menombak ikan di perairan dangkal, mengayuh kano melintasi laguna, dan mengarahkan busur yang mereka gunakan untuk berburu hewan.

Menurut Survival International, sebuah organisasi yang membela hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia, lebih dari seratus suku hidup terpencil di berbagai tempat mulai dari hutan hujan Amazon hingga Samudra Hindia hingga Indonesia. Sebagai satu-satunya suku di pulau kecil dan terpencil, suku Sentinel mungkin merupakan suku paling terisolasi di dunia.

Pada 1975 National Geographic menerbitkan foto-foto dramatis orang-orang Sentinel menembakkan panah ke ekspedisi pelayaran “kontak bersahabat” yang dilakukan para antropolog dan pembuat film India. Gambar-gambar tersebut—yang muncul di bawah judul besar “Arrows Speak Louder Than Words: The Last of the Andaman Islanders”—menuntun mendefinisikan masyarakat Sentinel sebagai orang-orang agresif dan ketinggalan zaman.

Tidak sepenuhnya tepat untuk mengatakan bahwa penduduk pulau itu hidup terpisah dari modernitas: Mereka menghuni masa kini, sama seperti kita semua. Mereka juga tak kekurangan teknologi: Busur suku Sentinel adalah alat ampuh dan dibuat dengan indah; mereka menggunakannya dengan keterampilan luar biasa dan membuat kepala anak panahnya dari logam bekas, mungkin dari kapal karam di dekatnya. Namun, sebagian besar sejarah manusia dalam 10.000 tahun terakhir telah berlalu begitu saja melalui Sentinel Utara.

Pulau ini hampir sepenuhnya luput dari segala perangkat dan penemuan yang menghubungkan suku ke suku, benua ke benua: tulisan, mesin uap, telepon pintar. Dan tak peduli seberapa banyak penghuninya mengetahui dunia luar dari kontak sekilas mereka—mungkin cukup banyak—tiada cara bagi mereka untuk mengetahui bahwa rumah mereka adalah salah satu tempat terakhir dari jenisnya di planet ini.

Tampaknya tak ada penjelasan sederhana tentang bagaimana suku Sentinel, dari semua komunitas manusia di Bumi, bisa tetap terisolasi begitu lama. Sesekali selama beberapa abad terakhir—pertama ketika Inggris memperluas kerajaan mereka melintasi Kepulauan Andaman pada 1850-an dan kemudian setelah India menguasai kepulauan ini—berbagai pihak luar mencoba melakukan kontak dengan penduduk lokal Pulau Sentinel Utara.

Sejak 1967 hingga awal 2000-an, antropolog pemerintah India kadang-kadang bisa mendekati pantai itu dengan perahu, dua kali pada 1991 bahkan mendekat untuk memberikan kelapa dan pisang kepada penduduk pulau yang sedang berselancar. Lebih sering lagi, suku Sentinel menghilang begitu saja ke dalam hutan ketika penyusup mendekat atau merespons seperti yang mereka lakukan terhadap Chau: pertama dengan isyarat dan seruan yang secara jelas menyampaikan peringatan—dan kemudian, jika gagal, dengan tembakan anak panah.

Mungkin kurang misterius mengapa suku ini menjaga pertahanannya dengan keras. Kepulauan Andaman mencakup ratusan pulau, beberapa di antaranya pernah menjadi rumah bagi komunitas pribumi yang berkembang pesat yang mungkin mirip dengan suku Sentinel secara bahasa dan budaya.

Pada abad ke-19, Inggris melakukan serangan ke pulau-pulau tersebut dan mendirikan koloni hukuman di salah satu pulau terbesar yang menampung puluhan ribu tahanan dari pemberontakan yang gagal pada 1857 di British India. Akibat yang mengerikan pun terjadi: penduduk pulau itu hancur karena penyakit dan kekerasan, dan budaya kuno mereka ditindas oleh orang-orang Eropa yang berniat “mengkristenkan” dan “memperadabkan” mereka.

Meski suku Sentinel tak punya kapal yang layak berlayar guna melakukan perjalanan ke luar laguna mereka, mereka pasti dikunjungi oleh penduduk pulau tetangga yang mungkin telah memperingatkan mereka tentang nasib buruk yang menanti mereka di tangan penjajah. Dan setidaknya pada satu kesempatan, Sentinel Utara sendiri mengalami invasi.

Pada 1880, seorang pejabat kolonial dan antropolog otodidak, Maurice Vidal Portman, berkunjung “dengan tujuan untuk berteman dengan penduduk tersebut,” seperti yang kemudian dia gambarkan dengan riang. Lebih tepatnya, dia mendarat bersama sekelompok besar pria bersenjata dan berjalan bolak-balik selama dua minggu sebelum berhasil menangkap dan menculik empat anak kecil dan pasangan lansia, yang dia bawa ke koloni hukuman utama Inggris.

Di sana keenamnya dengan cepat jatuh sakit, dan lelaki serta perempuan tua itu meninggal. Anak-anak yang sakit dikirim kembali ke pulau mereka, membawa hadiah. Mikroba asing apa yang mungkin mereka bawa dalam perjalanan pulang hanya bisa ditebak.

Jadi masyarakat Sentinel punya alasan kuat untuk memberikan respons seperti yang mereka lakukan pada 2004, saat sebuah helikopter Indian Coast Guard terbang rendah di atas pulau tersebut untuk memastikan bahwa penduduknya selamat dari tsunami Samudra Hindia. Seorang pria berlari keluar hutan dan menembakkan panah ke arah helikopter.

Petugas penjaga pantai kembali dengan sebuah foto menakjubkan: Sesosok tubuh sedang berlari melintasi pantai, kakinya lincah seperti seorang penari, dan mengarahkan busurnya ke atas ke arah para pelanggar udara itu. Tak satu pun dari ciri-ciri pria itu yang terlihat, tetapi siluetnya yang buram di atas pasir putih menunjukkan lukisan gua paleolitik yang tak lekang oleh waktu dan tanda berhenti segera.

Meski mereka sangat diam, suku Sentinel telah menyampaikan satu pesan dengan lantang dan jelas: Biarkan kami sendiri.

Saat bepergian ke Kepulauan Andaman, salah satu hal teraneh yang akan Anda temukan tentang suku Sentinel adalah betapa sebenarnya mereka tidak terisolasi secara geografis. Hanya 30 kilometer laut yang memisahkan mereka dari pantai tempat para wisatawan bersnorkel dengan tenang.

Pada kunjungan pertamanya ke kepulauan ini, 25 tahun lalu, Adam Goodheart memutuskan untuk melakukan perjalanan, secara bodoh dan ilegal, ke pantai Sentinel Utara. (Perairan di sekitarnya sangat terlarang dan dipatroli secara teratur oleh penjaga pantai dan angkatan laut India.) Adam membayar beberapa nelayan lokal di Pulau Andaman Selatan—yang berpenduduk 200.000 jiwa, hampir semuanya merupakan imigran dari daratan India—untuk membawanya menyeberangi perairan di perahu motor kecil mereka di bawah naungan kegelapan.

Mereka tiba saat fajar di perairan dekat karang Sentinel Utara, melihat sekilas tiga orang Sentinel berdiri di bawah kanopi hutan, dan menyaksikan dua pria mengelilingi laguna dengan kano mereka. Saat Adam mengambil foto dan menulis catatan, pemandunya mengalihkan perhatiannya.

Puting beliung dan tembok awan hitam bergerak menuju ke arah mereka. Setelah lima jam, kami berhasil kembali ke Andaman Selatan, tetapi badai monsun yang tiba-tiba itu hampir menenggelamkan mereka. Untungnya, mereka kembali dari petualangan mereka tepat waktu untuk makan siang.

Saat melakukan perjalanan ke Andaman (tetapi bukan Sentinel Utara) baru-baru ini, Adam tiba dengan jet Air India berkapasitas 200 penumpang yang dipenuhi turis, salah satu dari 10 penerbangan harian dari daratan. Wisatawan dapat menikmati resor pantai dan spa yang memiliki 72 bungalow mewah—sebagian besar punya kolam renang pribadi—yang konon terinspirasi oleh pondok pribumi Andaman.

Meski masyarakat Sentinel tak dapat melihat pondok-pondok ini dari pemukiman mereka sendiri, mereka mungkin bisa melihat kabut abu-abu kekuningan yang menyelimuti Port Blair, ibu kota administratif kepulauan tersebut. Mereka pasti dapat melihat jet penumpang, yang lewat cukup dekat sehingga wisatawan menempelkan wajah dan ponsel mereka ke jendela demi mengambil foto untuk Instagram.

Tentu suku Sentinel itu, para pemburu-pengumpul yang bermata tajam, telah mengamati dunia luar dengan penuh perhatian seperti halnya dunia luar mengamati mereka. Bahkan mungkin lebih dari itu, mengingat perahu dan mesin terbang kita kini sudah menjadi bagian yang akrab dengan lingkungan mereka.

Di pulau-pulau lain di Andaman, saya menemukan pantai-pantai yang dulunya masih asli dibanjiri sampah negara-negara terdekat: sandal jepit yang hilang, aplikator tampon, dan ratusan botol air. Pastinya sampah-sampah itu juga sampai ke pantai Sentinel Utara.

Antropolog India Vishvajit Pandya, yang melakukan beberapa perjalanan perahu pada tahun 2000-an untuk mengamati suku Sentinel dari jarak aman, menceritakan kepada Adam bahwa dia pernah melihat beberapa penduduk pulau menggunakan terpal plastik biru, mungkin dijatuhkan dari perahu yang lewat, sebagai atap untuk pondok mereka.

Kenyataannya adalah kita, delapan miliar penduduk bumi lainnya, sudah melakukan pelanggaran tak terelakkan terhadap suku Sentinel, tanpa henti dan sembrono seperti penjajah imperial mana pun. Perubahan iklim, penangkapan ikan berlebihan, polusi, dan sampah plastik akan terus menghancurkan tanaman dan hewan yang dibutuhkan masyarakat Sentinel untuk bertahan hidup.

Sampai sekarang mistik pulau kecil ini—dan jejak digitalnya yang terlalu besar—tak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Setidaknya untuk saat ini, isolasi Sentinel Utara membawa maksud urgen tak hanya bagi penduduk pulau itu, tetapi juga bagi kita semua.

Keterpencilan sempurna tempat itu, tak terikat dengan ruang dan waktu biasa, adalah fantasi kita untuk menghibur diri sendiri: Selama suku Sentinel masih ada, kita bisa mengatakan pada diri kita bahwa planet kita, sampai tingkat tertentu, tak dapat diganggu gugat.

Penduduk Kepulauan Andaman telah lama menjadi salah satu komunitas manusia paling disalahpahami di dunia: dieksotiskan, difetiskan, dan dibenci. Meski Marco Polo belum pernah mengunjungi kepulauan itu, pada abad ke-13 ia menggambarkan penduduk kepulauan tersebut sebagai “ras paling brutal dan buas, punya kepala, mata, dan gigi seperti anjing. Mereka sangat kejam dan membunuh serta memakan setiap orang asing yang mereka temui.”

Sekitar 600 tahun kemudian, Arthur Conan Doyle menampilkan seorang pria pribumi Andaman—“seorang kerdil tak bermoral” dengan “mata mengancam penuh benci”—sebagai tokoh antagonis pembunuh dalam novel Sherlock Holmes, The Sign of the Four.

Orang Andaman terus menarik perhatian para ahli teori rasial Eropa hingga abad ke-20. Baron Egon Rudolf Ernst Adolf Hans Dubslaff von Eickstedt, seorang antropolog Jerman pemakai monokel yang karyanya mengenai “kebersihan ras dan eugenika” memengaruhi Nazi, mengunjungi Kepulauan Andaman pada 1920-an. Setelah itu, ia menggolongkan penghuninya sebagai manusia “tipe simpanse primitif”.

Sejatinya, suku Andaman sama sekali tak primitif. Dalam beberapa dekade terakhir, budaya kompleks penduduk pulau ini telah didokumentasikan oleh antropolog India Vishvajit Pandya. Misalnya, orang Andaman menciptakan seni tubuh yang sangat kaya: teks sejarah rumit yang ditulis pada kulit dengan desain lukisan dari oker dan tanah liat putih, yang terus-menerus dihapus dan dibuat ulang seiring dengan perubahan kebutuhan dan keadaan pemiliknya, serta skarifikasi ritual yang tetap tak terhapuskan seumur hidup. Dalam pola-pola ini tertulis elegi dan epos kepulauan itu.

Dan meski masyarakat Andaman telah difitnah selama berabad-abad karena dituduh melakukan kanibalisme dan pengayauan, orang-orang Inggrislah yang terkadang kembali dari “ekspedisi hukuman” pada 1920-an dan 30-an dengan membawa kepala penduduk pulau yang terpenggal sebagai piala. Saat ini populasi penduduk asli Andaman—termasuk suku Sentinel—hanya berjumlah beberapa ratus orang. Sebelum kolonisasi, setidaknya ada 10 kali lipatnya.