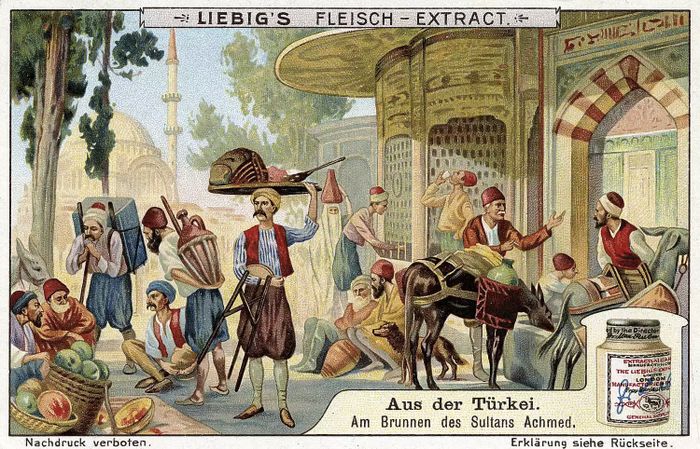

Nationalgeographic.co.id—Kekaisaran Ottoman muncul pada abad ke-13 di Anatolia (wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Turki modern). Ia lahir dari penyatuan berbagai wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh negara-negara Turki Seljuk.

Keyakinan Islam dan tujuan ekspansionisnya membuatnya menjadi momok bagi kelompok Kristen Eropa selama ratusan tahun.

“Sama seperti negara-negara sezamannya di Asia dan Eropa, sistem hukum Kekaisaran Ottoman tumpang tindih dengan agama dan identitas agama,” tulis Greg Pasciuto, pada laman The Collector.

Meskipun kekaisaran ini secara resmi menganut agama Islam, tetapi kelompok-kelompok agama lain juga ada di dalam wilayah kekuasaannya. Para penguasa Ottoman secara bersamaan berusaha mempertahankan supremasi Muslim dan menenangkan agama-agama non-Islam.

Islam dan Kekaisaran Ottoman

Kekaisaran Ottoman mengklaim kendali atas tiga kota tersuci dalam Islam–Mekkah, Madinah, dan Yerusalem. Seperti halnya dinasti-dinasti Muslim sebelumnya, para sultan Ottoman menata diri mereka sebagai pemimpin kekhalifahan Islam global.

Islam merupakan agama monoteistik yang muncul di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Muhammad dianggap sebagai nabi terakhir dalam tradisi Islam.

Melalui beberapa cara seperti dakwah, perdagangan, dan peperangan, Islam akhirnya menyebar ke seluruh Arab. Kemudian menyebar ke seluruh wilayah Mediterania dan ke Afrika dan Asia.

“Syariah, kode hukum Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, pada dasarnya memandu sistem hukum Kekaisaran Ottoman,” kata Greg.

Baik Sultan maupun rakyat jelata tunduk pada aturan Syariah. Melanggar hukum Syariah dianggap sebagai tindakan berdosa dan kriminal.

Tidak ada konsensus ilmiah mengenai peran Islam dalam pendirian Kekaisaran Ottoman. Penelitian-penelitian terdahulu menyatakan bahwa jihad Islam (perang suci, dalam konteks ini) melawan non-Muslim memicu ekspansionisme.

Namun karya-karya yang lebih baru telah membantah tesis tersebut, dan menyebutnya tidak komprehensif.

Terlepas dari itu, Greg menjelaskan, “pada saat para penguasanya telah memantapkan kekuasaan mereka di Turki dan Mediterania, Kekaisaran Ottoman tidak dapat dipisahkan dari Islam Sunni.”

Hukum Kekaisaran Ottoman: Syariah dan Kanun

Meskipun syariah menjadi landasan hukum Kekaisaran Ottoman, namun ia bukan satu-satunya sumber.

Greg menjelaskan, terdapat suatu aturan yang lebih sekuler, dikenal sebagai kanun, untuk melengkapi syariah di Kekaisaran Ottoman.

“Sultan berperan untuk menegakkan dan mengimplementasikan peraturan kanun, selama peraturan tersebut sesuai dengan Syariah,” jelas Greg.

Aturan-aturan kanun Kekaisaran Ottoman yang paling bertahan lama disusun pada akhir abad ke-16. Sultan Mehmed II (memerintah 1451-1481) dan Suleiman I (memerintah 1520-1566) berperan penting dalam mengukuhkan kanun.

Non-Muslim dalam Kekaisaran Ottoman

Islam Sunni bukanlah satu-satunya agama yang dipraktikkan di Kekaisaran Ottoman. Ajaran mistik Islam, yang dikenal sebagai tasawuf, sangat populer selama kekaisaran ini berdiri.

Agama-agama non-Muslim seperti Kristen dan Yahudi juga menempati bagian dari lingkungan keagamaan Kekaisaran Ottoman. Mayoritas umat Kristen Ottoman mengikuti cabang agama Ortodoks Timur.

Hukum Islam menganggap orang Yahudi dan Kristen sebagai "Ahli Kitab”–pengikut agama monoteistik yang lebih tua, kitab sucinya mendahului Islam.

Namun, Greg menjelaskan, orang-orang non-muslim masih menjadi warga negara kelas dua dalam masyarakat Ottoman.

“Hukum Utsmaniyah mengharuskan orang Yahudi dan Kristen (dikenal sebagai Dhimmi) untuk membayar pajak khusus, yang disebut jizyah, sebagai imbalan atas keamanan,” jelas Greg.

Di Eropa tenggara yang dikuasai Ottoman, anak laki-laki dari keluarga Kristen dapat diculik dan menjalani wajib militer untuk menjadi pasukan elit Janissary. Hal ini dikenal sebagai sistem devshirme.

Militer Ottoman akan mengislamkan para pemuda tersebut, dan mereka akan bertugas langsung di bawah Sultan. Mereka menerima upah yang lebih tinggi dari rata-rata untuk pekerjaan rakyat jelata umumnya.

Mereka mungkin menjadi warga negara kelas dua, namun komunitas Yahudi dan Kristen di Kekaisaran Ottoman memiliki tingkat otonomi yang cukup tinggi dari pemerintah pusat.

Perlakuan Kekaisaran Ottoman terhadap agama-agama minoritas juga mungkin tidak terlalu kejam dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan di Eropa Barat.

Ketika Raja-raja Katolik di Spanyol mengusir ribuan orang Yahudi dari negara mereka pada tahun 1492, beberapa di antaranya menetap di Kekaisaran Ottoman.

Di sisi lain, perlakuan Ottoman terhadap umat Kristen Ortodoks sangat kompleks. Sebagai contoh, sistem devshirme hanya berlaku bagi umat Kristen di wilayah Balkan, sedangkan di wilayah Turki atau Levant, tidak berlaku.

Kekaisaran Ottoman juga lebih banyak menindak situs-situs keagamaan Kristen di kota-kota daripada gereja-gereja di daerah pedesaan. Kekhawatiran pihak berwenang mungkin lebih kepada politik kekuasaan dan proyeksi superioritas sosial daripada doktrin agama yang ketat.

Sultan Ottoman ke-7, Mehmed II, mengangkat Patriark Ekumenis Konstantinopel menjadi pemimpin spiritual bagi seluruh umat Kristen Ortodoks.

Karena gereja-gereja Ortodoks terdesentralisasi dan tidak memiliki figur pemimpin tunggal, ini adalah langkah yang diperhitungkan.

Hal ini memungkinkan sultan berurusan dengan satu figur pemimpin Kristen yang dapat mewakili seluruh umat Kristen Ortodoks di wilayah kekaisaran yang terdesentralisasi pada saat itu.

Namun, upaya Kekaisaran Ottoman untuk menjalin hubungan harmonis dengan institusi Kristen tidaklah mudah.

Pada awal abad ke-19, nasionalisme regional bermunculan di seluruh wilayah kekaisaran. Hal ini terutama terjadi di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Ortodoks seperti Yunani dan Balkan.

Takut kehilangan tanah mereka, pemerintah Ottoman beralih ke metode baru–lenish represif–dalam menangani agama-agama minoritas.

| Penulis | : | Tri Wahyu Prasetyo |

| Editor | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

KOMENTAR