Nationalgeographic.co.id—Saya berkesempatan mengajar kelas konservasi di Sekolah Dasar Negeri 1 Colo, lembah Gunung Muria. Pertanyaan pembuka saya kepada siswa-siswa, apa beda macan dan harimau?

Seketika kelas senyap.

Namun, seorang anak mampu mendeskripsikan perbedaan corak dan ukuran tubuh kedua kucing besar itu. Setidaknya, mengenal satwa menjadi tumpuan awal untuk upaya pelestariannya.

Ketika menyusuri jalur mendaki di Bukit Dandugo, pinggang Muria, saya menyaksikan sebuah papan penanda di pohon gintungan merah (Bischofia javanica) yang berusia seabad—boleh jadi lebih tua. Penanda lawas itu menunjukkan bahwa pada masa silam pernah terjadi perambahan liar, penebangan pohon, perburuan satwa, dan penjarahan puspa di Gunung Muria.

Sampai sekarang gunung ini menjadi tandon air untuk kawasan Jepara, Kudus, dan Pati. Namun, apa pentingnya Gunung Muria dalam sejarah pelestarian alam Indonesia?

Sijfert Hendrik Koorders (1863-1919) menempatkan Gunung Muria sebagai awal pemikirannya untuk memelopori perlindungan alam di Hindia Belanda. Ketika usianya 22 tahun, ia memulai tugas pertamanya sebagai Houtvester, semacam pejabat kehutanan yang meneliti ragam botani di gunung ini. Kelak, Koorders menggagas Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming, sebuah perkumpulan perlindungan alam Hindia Belanda yang didirikan pada 1912. Perkumpulan inilah yang menyadarkan pemerintah untuk melakukan pelestarian.

Kendati gunung ini menginspirasi Koorders dalam penetapan kawasan konservasi, sampai hari ini statusnya masih hutan lindung. Kita lupa, ada satwa terancam punah di sana—elang jawa (Nisaetus bartelsi) macan tutul jawa (Panthera pardus melas). Segala satwa kian berebut ruang dengan populasi kita. Padahal satwa-satwa itu penting bagi kita karena spesies kunci bagi keanekaragaman hayati, indikator kesehatan ekosistem, pelestarian budaya, dan pengurangan risiko bencana alam.

Kini warga dan pelestari setempat berupaya dalam konservasi habitat macan tutul jawa. Mereka mendapatkan pasokan bibit pohon bergat hasil penyemaian dari sebuah yayasan di Kota Kudus. Pohon-pohon itu ditanam di lembah-lembah Muria. Sepanjang pohon-pohon terjaga, tajuk-tajuknya menjadi hunian satwa yang menjadi mangsa sang macan.

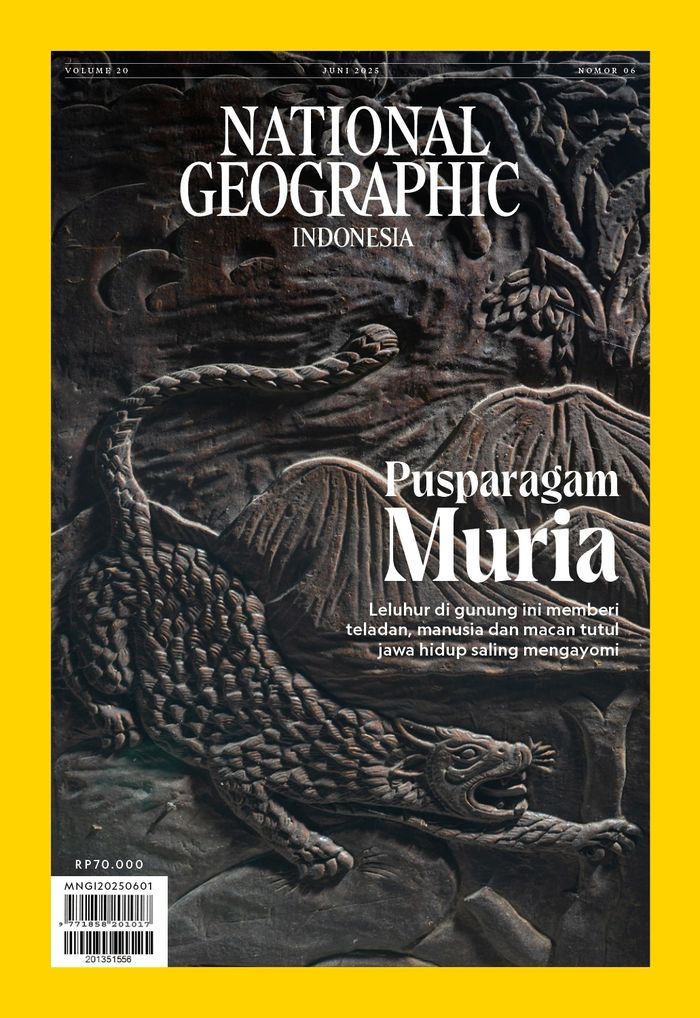

Sampul edisi Juni 2025 menampilkan ukiran daun pintu regol Makam Sunan Muria di Desa Colo, Kabupaten Kudus. Tampak ukiran macan tutul jawa berlatar bentang Gunung Muria dengan gaya Tionghoa. Sosok macan diyakini merujuk satwa piaraan atau khadam milik sang Sunan. Utomo Priyambodo dan fotografer Donny Fernando menuturkan kisah upaya warga dalam pelestarian bertajuk Pusparagam Muria: Suwita Ancala.

"Di gunung ini, manusia dan macan tutul jawa hidup saling mengayomi. Tatkala keduanya berseteru, ada keseimbangan alam yang perlu diperbaiki dan ajaran tetua yang perlu diteladani kembali," demikian kisah ini dibuka.

Baca Juga: National Geographic Indonesia dan Majalah Bobo Gelar Sekolah Konservasi di Lereng Gunung Muria

| Penulis | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

| Editor | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

KOMENTAR