Nationalgeographic.co.id—Saya berkesempatan mengajar kelas konservasi di Sekolah Dasar Negeri 1 Colo, lembah Gunung Muria. Pertanyaan pembuka saya kepada siswa-siswa, apa beda macan dan harimau?

Seketika kelas senyap.

Namun, seorang anak mampu mendeskripsikan perbedaan corak dan ukuran tubuh kedua kucing besar itu. Setidaknya, mengenal satwa menjadi tumpuan awal untuk upaya pelestariannya.

Ketika menyusuri jalur mendaki di Bukit Dandugo, pinggang Muria, saya menyaksikan sebuah papan penanda di pohon gintungan merah (Bischofia javanica) yang berusia seabad—boleh jadi lebih tua. Penanda lawas itu menunjukkan bahwa pada masa silam pernah terjadi perambahan liar, penebangan pohon, perburuan satwa, dan penjarahan puspa di Gunung Muria.

Sampai sekarang gunung ini menjadi tandon air untuk kawasan Jepara, Kudus, dan Pati. Namun, apa pentingnya Gunung Muria dalam sejarah pelestarian alam Indonesia?

Sijfert Hendrik Koorders (1863-1919) menempatkan Gunung Muria sebagai awal pemikirannya untuk memelopori perlindungan alam di Hindia Belanda. Ketika usianya 22 tahun, ia memulai tugas pertamanya sebagai Houtvester, semacam pejabat kehutanan yang meneliti ragam botani di gunung ini. Kelak, Koorders menggagas Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming, sebuah perkumpulan perlindungan alam Hindia Belanda yang didirikan pada 1912. Perkumpulan inilah yang menyadarkan pemerintah untuk melakukan pelestarian.

Kendati gunung ini menginspirasi Koorders dalam penetapan kawasan konservasi, sampai hari ini statusnya masih hutan lindung. Kita lupa, ada satwa terancam punah di sana—elang jawa (Nisaetus bartelsi) macan tutul jawa (Panthera pardus melas). Segala satwa kian berebut ruang dengan populasi kita. Padahal satwa-satwa itu penting bagi kita karena spesies kunci bagi keanekaragaman hayati, indikator kesehatan ekosistem, pelestarian budaya, dan pengurangan risiko bencana alam.

Kini warga dan pelestari setempat berupaya dalam konservasi habitat macan tutul jawa. Mereka mendapatkan pasokan bibit pohon bergat hasil penyemaian dari sebuah yayasan di Kota Kudus. Pohon-pohon itu ditanam di lembah-lembah Muria. Sepanjang pohon-pohon terjaga, tajuk-tajuknya menjadi hunian satwa yang menjadi mangsa sang macan.

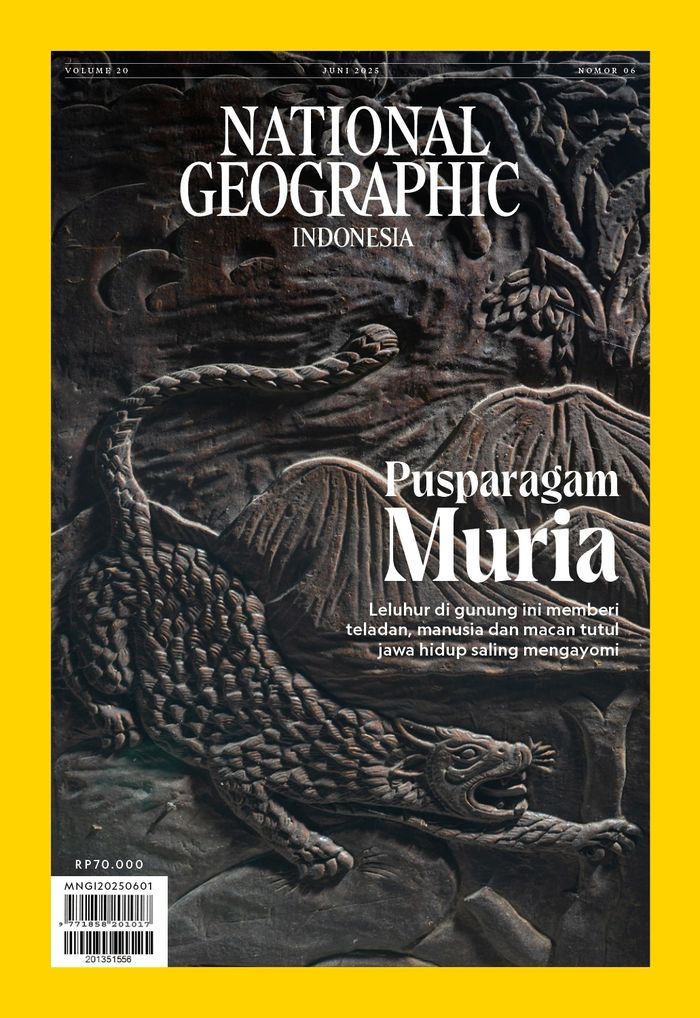

Sampul edisi Juni 2025 menampilkan ukiran daun pintu regol Makam Sunan Muria di Desa Colo, Kabupaten Kudus. Tampak ukiran macan tutul jawa berlatar bentang Gunung Muria dengan gaya Tionghoa. Sosok macan diyakini merujuk satwa piaraan atau khadam milik sang Sunan. Utomo Priyambodo dan fotografer Donny Fernando menuturkan kisah upaya warga dalam pelestarian bertajuk Pusparagam Muria: Suwita Ancala.

"Di gunung ini, manusia dan macan tutul jawa hidup saling mengayomi. Tatkala keduanya berseteru, ada keseimbangan alam yang perlu diperbaiki dan ajaran tetua yang perlu diteladani kembali," demikian kisah ini dibuka.

Baca Juga: National Geographic Indonesia dan Majalah Bobo Gelar Sekolah Konservasi di Lereng Gunung Muria

Salah satu ajaran Sunan Muria, salah satu walisanga dan pepunden warga setempat, adalah pager mangkok—pagarilah rumahmu dengan mangkok. Ajakan untuk berbagi karena akan memberi kekuatan pada kekerabatan. Saya mencoba memaknai dalam konteks kewargaan ekologis bahwa ajaran ini bisa diterapkan juga untuk berbagi ruang kehidupan dengan makhluk lain—puspa dan satwa.

Sang Sunan juga mewariskan pesan melalui tembang kinanthi, yang kian jarang dilantunkan pada hari ini:

Mangka kanthining tumuwuh,

Salami mung awas eling,

Eling lukitaning alam,

Dadi wiryaning dumadi,

Supadi nir ing sangsaya,

Yeku pangreksaning urip.

Apabila kita terjemahkan, maknanya:

Padahal bekal orang hidup,

selamanya waspada dan ingat,

Ingat kepada petunjuk di alam ini,

Jadi kekuatan hidup,

supaya lepas dari kesengsaraan,

yaitu cara pemeliharaan hidup.

Sebuah pesan dari sang Sunan kepada kita untuk senantiasa belajar pada tanda-tanda alam dan cara memelihara kehidupan. Saya menyebutnya "Ekologi Mbah Muria".

Saya merasa trenyuh ketika warga mengisahkan kesaksian Ismail Honggowijono. Mbah Honggo, demikian warga menyapanya, pernah menolong seekor anak macan tutul jawa yang malang karena terjebak lubang di hutan. Kemudian ia membawa pulang dan merawatnya di rumah, sampai induk macan datang menjemput pada suatu malam. Malam berikutnya, sebagai ungkapan terima kasih, sang induk macan memberi paha kijang di teras rumahnya. Honggo hanya bergumam, mengapa kau beri aku bangkai? Malam berikutnya, si induk macan itu memberinya seekor kijang yang sekarat. Sebuah timbang rasa antara macan dan manusia.

Atas pengalaman Mbah Honggo itu warga meyakini bahwa ketika manusia tidak mengganggu macan, macan pun tidak mengganggu manusia. Sebuah pemikiran yang menjadi dasar kewargaan ekologis, yakni gagasan-gagasan tentang etika dan moral sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Ketika seseorang menjadi bagian warga ekologis berarti ia memahami keterikatannya dengan semua aspek lingkungan—manusia, satwa, dan puspa. Kita menempatkan semua spesies sebagai warga negara, bersama-sama bertanggung jawab atas harmoni hidup di Bumi.

Ketika menuruni Bukit Dandugo, seorang warga senior bercerita kepada saya, "Macan tutul saat memangsa tidak selalu dihabiskan, tidak rakus," ujarnya. "Kami sebagai manusia itu rakus. [Namun] macan tutul makan sesuai jatahnya."

Setidaknya, ada dua pelajaran dari macan tutul yang bisa kita teladani: balas budi dan tidak rakus. Dua perkara yang kerap terabaikan dalam diri kita. Selamat membaca Pusparagam Muria, sebuah sudut pandang penyusuran jati diri budaya yang ditautkan pada upaya pelestarian.

---

Pengetahuan tak terbatas kini lebih dekat. Simak ragam ulasan jurnalistik seputar sejarah, budaya, sains, alam, dan lingkungan dari National Geographic Indonesia melalui pranala WhatsApp Channel https://shorturl.at/IbZ5i dan Google News https://shorturl.at/xtDSd. Ketika arus informasi begitu cepat, jadilah bagian dari komunitas yang haus akan pengetahuan mendalam dan akurat.

| Penulis | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

| Editor | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

KOMENTAR