Kami berbincang di beranda belakang rumahnya di Ciputat, Tangerang Selatan. Di beranda itu terdapat meja beralaskan salinan peta Jawa abad ke-19 dan sebuah suryakanta. Saleh telah memberi warna yang berbeda untuk tanah Kasultanan dan Kasunanan. “Dipanagara tidak mau memasuki wilayah Kasunanan Surakarta,” ujarnya sambil memegang suryakanta. “Begitu berada di wilayah tanah kasunanan, tentaranya segera meninggalkan kawasan itu.”

“Dipanagara telah melakukan konspirasi dalam senyap dengan sabar, tertutup, dan rahasia.” Dia membentuk jaringan dengan para bekel, demang, bupati, ulama, santri, dan petani untuk menyusun kekuatan. Lewat dana sokongan dari para bangsawan dan perampasan konvoi logistik Belanda, dia menyiapkan pabrik mesiu di pinggiran Yogyakarta dan membeli bedil locok berpicu—mungkin buatan Prusia.

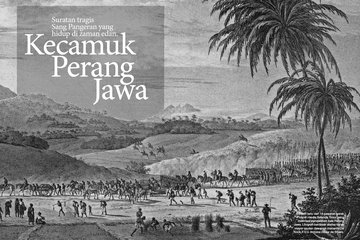

“Mereka menyerbu Yogyakarta, membuat kota itu menjadi wana bong-bongan—hutan api,” ungkap Saleh. Bersama 6.000 laskarnya, Dipanagara mengisolasi Yogyakarta dari segala penjuru pada 7 Agustus 1825, hingga sebulan lebih. Bahkan, Sultan Kelima diungsikan ke Fort Vredeburg. “Salah satu alasan mengapa Dipanagara tidak menyerbu keraton karena masih menghormati lembaga itu,” tuturnya.

Perang Jawa menjadi sejarah besar bukan sekadar biaya dan korbannya yang berjumlah fantastis, melainkan juga aspek politik-militer yang melingkupinya. “Problema kedaulatan, keinginan membentuk negara Islam, dan organisasi militer modern,” ujar Saleh.

Perang ini memberikan cita rasa baru dalam pertempuran bagi kedua pihak. Bagi orang Jawa, pertama kalinya mereka menggunakan organisasi militer modern. Dipanagara mengadopsi nama-nama kesatuan militer dari sultan-sultan Turki Utsmani. Sementara bagi serdadu Belanda, pertama kalinya mereka menggunakan strategi benteng medan-tempur darurat.

Saleh menunjukkan, terdapat 14 kesatuan dalam laskar Dipanagara: Bulkiya, Barjumuah, Turkiya, Harkiya, Larban, Nasseran, Pinilih, Surapadah, Sipuding, Jagir, Suratandang, Jayengan, Suryagama, dan Wanang Prang. Hierarki kepangkatan juga beraksen Turki: alibasah setara komandan divisi, basah setara komandan brigade, dulah setara komandan batalion, dan seh setara komandan kompi.

Seperti Dipanagara, para laskarnya juga berserban dan mencukur habis rambutnya. Biasanya para laskar menyematkan jimat kebal di seragam atau serban. Saat ke medan tempur, mereka membawa panji-panji sembari berzikir.

Boleh jadi Perang Jawa adalah perangnya pemuda karena umumnya para basah berusia akhir belasan atau awal dua puluhan. Salah satunya, lelaki ningrat berusia 17 tahun yang buta huruf bernama Abdul Mustapa Prawiradirja, berjulukan “Senthot”—artinya melesat atau susah ditebak. Sang Pangeran mengangkatnya sebagai basah, lalu melantiknya sebagai ali basah.

Baca Juga: Ketika Dipanagara Bermalam di Fort Ontmoeting

Para santri dan kiai turut berperan dalam Perang Jawa, dan inilah yang membuatnya berbeda dengan pemberontakan wangsa Mataram sebelumnya. Seorang ulama Pajang, Kiai Maja, bergabung dengan Dipanagara sebagai penasihat agama dan politik hingga 1828.