Seorang cicit Dipanagara pernah mendirikan Jajasan Pendidikan Diponegoro pada 1954 di Yogyakarta. Tujuannya, supaya wangsa Dipanagaran yang di pelosok Gunung Kidul dan Bagelen bisa memperoleh beasiswa untuk bersekolah di Yogyakarta. Walau tersedia uang dan dukungan, tak satu pun orang yang bersedia mengaku keturunan Dipanagara. Miris.

“Malah saya seperti kecolongan,” ungkapnya. Salah seorang calon presiden Republik Indonesia, diam-diam mencuplik video wawancara Carey demi kampanye politik pemilihan umum 2014. Carey sangat keberatan lantaran sejatinya wawancara itu bukan dibuat untuk kepentingan politik. “Seolah-olah dia mau membuat sejarah fiktif bahwa dia punya persentuhan dengan Dipanagara,” tuturnya. “Dan, itu tidak mungkin terjadi pada 40 tahun yang lalu.”

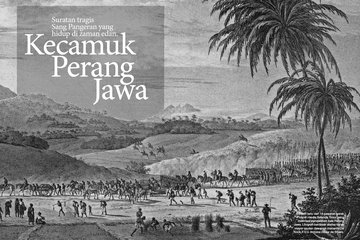

Apa teladan Dipanagara untuk zaman sekarang? “Dipanagara tidak menolak takdir,” ujarnya. “Di zaman edan dia masih tetap waras.” Dia hidup di zaman yang tidak pernah memberikan solusi yang baik, meski segala daya upaya telah dikerahkan. Nasibnya tragis. Namun, dia bisa menjalani semuanya dengan ikhlas karena telah tertempa tiga tsunami dalam hidupnya. “Dia bisa hijrah meskipun kehidupan berubah: di Tegalrejo waktu diadopsi, dikhianati di Magelang, dari medan perang menulis sastra, lalu menyiapkan diri untuk akhirat.”

Saya termangu di hadapan nisan putih yang tertancap mungil di bekas Kerkhof Kebonjahe, Jakarta Pusat. Makam berhias vas bunga itu bertuliskan “General Majoor A.V. Michiels” disusul baris di bawahnya “Balie 23 Mei 1849”.

Sejak pertempuran terakhir di Siluk yang pecah pada 17 September 1829, laskar Dipanagara tercerai berai. Dia menyeberangi Kali Progo dan tak pernah lagi menjejakkan kakinya di Mataram. Andreas Victor Michiels inilah yang nyaris menangkap Dipanagara saat melarikan diri di Pegunungan Gowong, kawasan barat Kedu pada 11 November 1829—kado tak lucu di hari ulang tahun Sang Pangeran yang ke-44. Dia berlari meninggalkan kuda, tombak pusaka Kiai Rondan, dan peti pakaiannya. Lalu, meloncat ke jurang dan tersamar di balik rerimbunan gelagah. Sejak itu dia berjalan kaki sepanjang hutan, hanya ditemani dua punakawannya. Hidup terlunta-lunta, terserang malaria, dan menjejak Banyumas pada akhir Januari 1830.

Memang, Stelsel Benteng telah menyulitkan gerak Dipanagara. Namun, pecahnya koalisi laskar turut merapuhkan kekuatannya. Pada November 1828, Kiai Maja memutuskan untuk menyerah karena tidak sependapat dengan Dipanagara soal pendirian keraton dan keluhuran agama Islam. Sementara, pertengahan Oktober 1829, Senthot menyerah karena tak ada lagi simpati rakyat akibat pajak yang dipungutnya sendiri. Ketika santri dan rakyat berkurang dukungannya, perang gerilya pun menjadi sulit.

Perang Jawa meminta tumbal mengerikan. Taksirannya, 200.000 orang Jawa binasa, warga Yogyakarta tinggal separuh. Sekitar dua juta orang hidup sengsara. Ternak habis dan pertanian rusak berat. Sekitar 15.000 serdadu Hindia Belanda hilang dan tewas—hampir separuhnya serdadu pribumi. Belanda nyaris bangkrut.

Baca Juga: Catatan Jurnalistik Seorang Ningrat Jawa Kala Bertamu di Rumah Raden Saleh

Kedua pihak telah dilanda kelelahan perang yang teramat sangat. Bersama serpihan laskarnya, pada awal puasa Dipanagara setuju datang ke Magelang untuk beramah-tamah karena mendapat jaminan kekebalan diplomatik. Pada 8 Maret 1830, Pangeran tiba di pesanggrahan darurat di Desa Metesih, sekitar satu kilometer dari wisma residen Magelang.

De Kock pernah berkunjung dan membingkiskan seekor kuda kepadanya dan sejumlah uang untuk laskarnya. Dipanagara berkesempatan jalan-jalan pagi ke taman wisma residen. Dia dan De Kock berjumpa dua kali di taman sembari bercakap dan bersenda gurau jelang matahari terbit, demikian menurut babadnya.

Pada hari Lebaran, Minggu 28 Maret 1830, sebagai seorang yang lebih muda, Dipanagara mengunjungi De Kock untuk ramah-tamah di wisma residen. Tidak ada perundingan, hanya obrolan. De Kock, yang menggunakan kebaikan hati orang Jawa, telah merencanakan untuk menangkap Dipanagara dengan cara apa pun. Jadi, sejatinya Sang Pangeran itu tidak pernah “tertangkap”, melainkan “terperangkap”. Sepertinya itu istilah yang lebih tepat.

Perang Jawa berakhir dengan cara yang memalukan. Pemberontakan Dipanagara mengakhiri titimangsa lama di Jawa. Terbentanglah untaian panjang titimangsa baru: Penjajahan sejati di Tanah Jawa, sebuah masa getir dengan dera tanam paksa dan gilasan modal swasta.

Dipanagara menjalani kehidupan yang tragis sebagai tawanan perang yang terhormat. Selama persinggahan hingga ke tempat pengasingannya yang terakhir, dia tidak pernah ditempatkan dalam jeruji penjara. Belanda memberikan kamar hunian dalam Fort Amsterdam di Manado, dan Fort Rotterdam di Makassar. Seluruh biaya Perang Jawa dan biaya hidup Dipanagara menjadi tanggungan Keraton Yogyakarta. Dia wafat dalam kemiskinan pada Senin, 8 Januari 1855 dalam usia 69 tahun, satu dekade setelah De Kock wafat. Hingga akhir hayatnya, pangeran itu tetap memilih disapa dengan Ngabdulkamid.

Dipanagara merupakan sosok kontroversial. Bagi Belanda, dia merupakan sosok yang mewakili perlawanan terhadap kolonialisme, lewat Perang Sabil. Bagi Indonesia, dia merupakan sosok yang tidak disukai oleh Keraton Yogyakarta karena dianggap pengkhianat. Bahkan, pemberontakan Dipanagara nyaris membuat Keraton Yogyakarta disirnakan oleh Belanda.

Di Keraton Yogyakarta, saya sowan kepada Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat, cucu Sultan Kedelapan. Kami berbincang di tempat kerjanya sebagai Pengageng Tepas Dwarapura. Jatiningrat membacakan cuplikan naskah berbahasa Jawa, yang selama ini tersimpan rapat di keraton. Dia baru berani menceritakan naskah itu kepada saya karena menurutnya zaman sudah berubah. Analisanya berdasar naskah itu: Ada dugaan bahwa Keraton Yogyakarta terlibat dalam penjebakan Dipanagara di Magelang.

Kisahnya, Raden Tumenggung Danukusuma II “sekonyong-konyong” keluar dari keraton. Dia merupakan, ipar Dipanagara, sekaligus patihnya dengan gelar Raden Adipati Abdullah Danureja. Selepas Dipanagara ditinggalkan para panglima perang dan saudaranya, Abdullah berinisiatif berembuk dengan De Kock. Dia meminta De Kock untuk segera mengadakan perdamaian di wisma residen. Pada hari yang ditentukan, Dipanagara dan De Kock di kamar depan, sementara dia datang lebih dahulu di kamar belakang. Usai Dipanagara ditangkap, Abdullah Danureja menghadap ke Keraton lagi. Lalu, dia bergelar Kanjeng Adipati Danuningrat. “Ini sumber keraton yang mengatakan seperti itu.”

Jatiningrat menduga bahwa Abdullah sengaja diselundupkan dalam misi rahasia, bukan atas inisatif pribadi, karena buktinya dia kembali ke keraton lagi. “Ini rembuk negara, bukan perorangan.” Saat saya desak siapa penulisnya, sambil tersenyum dia menolak menyebutkan nama.

“Masa lalu kita akui bahwa perselisihan membuat satu trah tersisihkan. Sejarah yang baik adalah sejarah yang bisa memberikan pendidikan bagi penerus sejarah itu,” ujarnya. “Memang susah bicara apa adanya, dan sering apa adanya itu memerlukan waktu.”

Di beranda rumah ki roni yang menampiaskan angin beraroma persawahan daerah Wates, kami melanjutkan perbincangan tentang leluhur dan usaha dalam menghimpun kembali kerabatnya yang hilang. Dia berkisah, leluhurnya yang bernama Raden Mas Alip atau Ki Sadewa adalah putra Dipanagara dari perkawinan dengan Raden Ayu Citrawati asal Madiun. Pasca-perang, keturunan Dipanagara terus diburu. Ki Sadewa melanjutkan perjuangan ayahnya hingga gugur karena dibunuh antek Belanda di Kulonprogo pada 1860.

Menurut Ki Roni, rekonsiliasi antara Keraton Yogyakarta dan wangsa Dipanagaran terjadi setelah Presiden Soekarno memperingati seabad wafatnya Sang Pangeran. Meski demikian, di perbukitan Menoreh, banyak turunan Dipanagara masih memegang teguh pesan leluhurnya untuk merahasiakan jatidiri mereka. Ki Roni yang berniat mendata mereka justru mendapat penolakan. “Mas, kamu ini melanggar pesan,” ujarnya menirukan seorang pemegang teguh. “Bukankah kita tidak boleh mengaku? Malah kamu sekarang bikin organisasi segala!”

“Berat... Berat sekali,” rintih Ki Roni dengan mata berkaca-kaca. Lalu, dia berujar dengan suara parau, “Yang tidak peduli pun banyak.” Dia sanggup mendatangkan 1.500 orang dalam acara Syawalan wangsa Dipanagaran yang menghuni Kulonprogo, namun dia kecewa karena mereka sekadar bangga menjadi keturunan Dipanagara. “Kelakuannya jauh,” ucapnya nyaris berbisik. “Pejabat korupsi, anak-anak muda mabuk, petani yang malas.”

Ki Roni mengatakan, barangkali mereka terlalu lama bersembunyi sehingga nama sang leluhur itu telah hilang dari hati mereka. Dia berharap mereka mendapatkan teladan dari Dipanagara: Jujur, tegas, berani, dan bijaksana. “Coba lihat para pemimpin kita. Tegas memang iya, tetapi hanya kepada orang-orang tertentu,” ujarnya. Seraya menunjuk dada kirinya dia berperi, “Karena di sini sudah tidak jujur.”

—Kisah ini pernah terbit di majalah National Geographic Indonesia edisi Agustus 2014.