Nationalgeographic.co.id - “Bom pertama jatuh di laut di sisi lambung kanan,” tulis J. C. Bijkerk di buku hariannya yang berkisah tentang peristiwa yang nyaris membunuhnya. “ [...] Di ruangan makan, gelas-gelas beterbangan dari meja dan kami mendengar suara gelas pecah. Lalu rentetan peluru senapan mesin yang menghujani dek.”

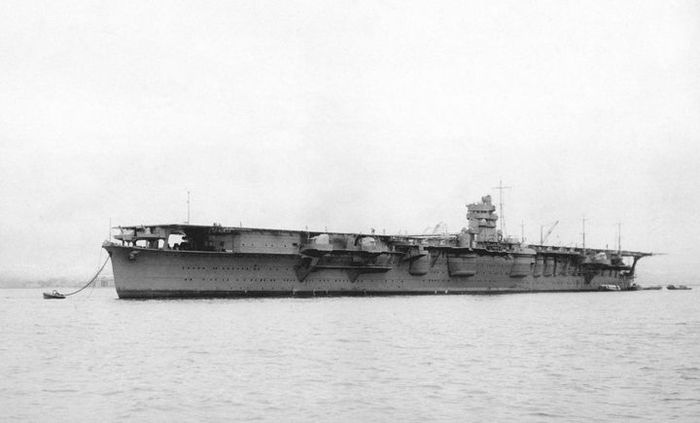

Demikian suasana tatkala beberapa pembom Aichi D3A Jepang menghujani sebuah kapal kargo yang mengangkut pengungsi dengan bom. Pesawat pembom ini tampaknya berangkat dari kapal induk Hiryu di sekitar Samudra Hindia.

Bijkerk merupakan pembantu perawat di Gemeente Ziekenhuis Juliana—kini Rumah Sakit Hasan Sadikin—Bandung. Sementara, suaminya, Joop van den Hout, bekerja sebagai ahli teknik mobil yang juga seorang staf perwira di kota yang sama. Pada 1941-1942 Bandung punya peran sebagai pusat komando bersama angkatan perang sekutu di Asia Tenggara, dan pernah diusulkan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Belanda.

Baca Juga : Kisah Kepala Kerbau Sebagai Sesajen Stasiun Jakarta Kota 'BEOS'

Ketika deru pesawat-pesawat Jepang mulai melintasi Bandung, dalam kepanikan pasangan itu segera bersiap meninggalkan kota. Mereka, dan juga banyak warga Belanda lainnya, mengungsi dengan mobil ke Wijnkoopsbaai—kini Pelabuhan Ratu—salah satu kawasan pantai yang belum diketahui pesawat-pesawat pemburu milik Jepang.

Jumat sore, 6 Maret 1942 mereka tiba di tujuan. Bijkerk melaporkan, banyak mobil-mobil mewah malang-melintang, ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya di pelabuhan itu. Kemudian mereka menuju perahu sekoci. Di seberang tampak kapal Poelau Bras sebuah kapal kargo berkabin penumpang buatan 1929 milik Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN), Amsterdam. Panjangnya melebihi sisi panjang lapangan sepak bola. Kapal “yang dalam pandangan saya cukup besar, dengan tenang dan dengan gerakan yang samar berayun di atas ombak samudra yang lambat.”

Suasana di atas dek Poelau Bras sangat sibuk. Tampak para opsir dan pejabat tinggi sipil dalam kabin. Bijkerk berkisah bahwa semua pengungsi berusaha tampak gembira dalam suasana yang seakan-akan menyenangkan. Padahal, “kami semua dikecam oleh momok ketakutan yang senantiasa menyelimuti.” Semua penumpang mencari tempat sendiri-sendiri untuk tidur. Wanita dan anak-anak mendapat prioritas untuk tidur di kamar.

Kapal bermesin pabrikan Swiss itu berlayar dengan kecepatan maksimum sekitar 14,5 knot ke arah barat daya. Poelau Bras telah dilengkapi juga dengan sebuah meriam ringan penangkis serangan udara dan 16 senapan mesin milik militer yang turut mengungsi.

Esoknya, Poelau Bras telah mengarungi Samudra Hindia. “Saya masih sempat mandi dan sarapan berupa sepiring penuh bubur dan beberapa potong roti,” ungkapnya.

“Serangan udara,” demikian seruan dari atas dek pada sekitar pukul sembilan. Karena terburu-buru, Bijkerk lupa membawa jaket pelampungnya. Namun, tiba-tiba dia melihat sosok koki yang tergopoh-gopoh yang memakai jaket pelampung lengkap dengan busana dapur dan topi putihnya. “Alih-alih bertindak pakai pikiran yang sehat, saya malah tertawa gugup dengan keras,” ungkapnya.

Sekitar pukul sebelas, “lalu terdengar dari jembatan teriakan ‘berlindung’ dan serentak kami menjatuhkan diri menelungkup rata dengan dek,” tulis Bijkerk. Semuanya berbaring rapat, karet di dalam mulut, dan jari di telinga.

“Jantung saya berdegub seperti pukulan palu,” ungkapnya. “Heran, saya takut Jepang itu mendengar deguban jantung saya. Napas yang menghentak-hentak, pendek-pendek dan terengah-engah, seolah saya baru berlari kencang sekali.”

Poelau Bras berlayar zig-zag. Bijkerk menyaksikan di angkasa ada tiga pesawat pembom yang terbang rendah dan menukik ke lambung kiri kapal. Sementara kapten kapal dengan tenang meneropong pesawat-pesawat yang menghampiri kapalnya.

Bom pertama jatuh nyaris menghantam lambung kiri. Kemudian, bom kedua jatuh menembus sekoci di sisi lambung kanan dan meledak di air. Bom tadi berhasil melubangi dinding kapal dan menghentikan mesin, air pun menggenangi ruang mesin. “Tuhan telah meninggalkan kami bersama neraka dan segala yang mengerikan telah terbuka.”

“Suatu siulan nyaring dari sebuah pesawat terbang yang menjulang tinggi ke atas,” kenang Bijkerk. “Saya melihat gumpalan air menyembur ke atas seperti jamur raksasa.” Bahtera itu telah menjadi bulan-bulanan tak berdaya di bawah serangan pesawat Jepang. “Kapal itu menari bagai orang mabuk dengan gerak tersentak-sentak setiap kali kena.”

Usai rentetan tembakan, Bijkerk baru menyadari bahwa pinggul kanannya terluka, banyak darah keluar. Sementara di dek banyak orang yang mati dan terluka. Joop membantu membalut luka Bijkerk.

Suasana dalam kapal sungguh mengerikan. “Saya melihat opsir-opsir dengan tangan gemetar menarik pistolnya dan bunuh diri dengan satu tembakan di kepala,” tulisnya. “Apakah mereka mencari mati karena takut pada kematian?” Bijkerk menyadari bahwa kematian mungkin akan mendatanginya. Dalam kepasrahannya dia mengungkapkan, “Kematian hanya berarti pembebasan. Tidak ada pilihan lain. Kematian itu ramah, tenang, dan suka menolong.”

Tembakan pesawat Jepang masih mendera kapal itu. Orang-orang mulai menyiapkan sekoci, kemudian menuruni tangga dari temali. Joop mendorong Bijkerk untuk segera menuruni tangga itu. Suaminya berpesan bahwa akan menyusul kemudian. Ketika Bijkerk menuruni tangga, terdengar ledakan hebat dari cerobong asap. Kapal terguncang hebat sehingga dirinya jatuh ke samudra.

Baca Juga : Dimakan Manusia, Penyebab Kepunahan Kungkang Raksasa di Zaman Es

“Joop, Joop...! Bukankah dia akan menyusul saya?” kenang Bijkerk dengan pilu. Dia berteriak memanggil nama suaminya, namun Joop tak pernah muncul. Kemudian dia berenang mendekati tangga tali tadi. “Tetapi tak ada hasilnya, sebab wajahnya tak tampak di mana-mana.”

Poelau Bras tenggelam di barat laut Pulau Christmas. Setelah beberapa hari, seorang perempuan berusia 45 tahun bersama pengungsi lain dalam sekoci berhasil mencapai Pantai Krui, Lampung Barat. Perempuan yang berjalan tertatih-tatih ke darat itu merupakan salah seorang yang selamat dari petaka tenggelamnya kapal akibat serangan pesawat-pesawat Jepang. Dia adalah Bijkerk, yang baru saja kehilangan suaminya. Mereka yang selamat kelak menjadi tawanan perang dan menghuni kamp tawanan Jepang. Perkiraan korban tenggelamnya Poelau Bras mencapai 240 orang, sebanyak 116 orang berhasil selamat dari maut karena sekoci.

Sekitar 30 tahun kemudian, Bijkerk mengisahkan kembali pengalamannya. Dia memperkaya buku hariannya dengan berbagai catatan semasa dan menerbitkannya sebagai buku dengan sampul bergambar menara yang memancarkan gelombang. Vaarwel, tot betere tijden!: Documentaire over de ondergang van Nederlands-Indië yang terbit pada 1 Januari 1974. Kemudian Penerbit Djambatan di Jakarta menerbitkan versi bahasa Indonesia pada 1988.

Pada Januari 2007, sebuah monumen didirikan di Ereveld Kembang Kuning, Surabaya, untuk mengenang para pelaut dari 19 kapal yang tewas dalam mempertahankan Jawa selama Januari hingga 9 Maret 1942. Sebanyak 27 nama pelaut yang tewas dalam Poelau Bras turut tertera dalam monumen tersebut.

“Kapal Poelau Bras tenggelam 7 Maret 1942 di sebelah selatan Sumatra," tulis Bijkerk dalam prakata bukunya, “dan 8 Maret 1942, Hindia Belanda menyerah di lapangan terbang Kalijati, Jawa Barat.” Kemudian dia melanjutkan, “Dua hari yang masing-masing mempunyai klimaks yang tragis.”

Bagi Indonesia, demikian ungkap Bijkerk, fajar baru yang pedih telah tiba. “Walaupun lahirnya suatu bangsa telah diberitahukan secara bergemuruh, kelahirannya itu sendiri baru akan terlaksana tiga setengah tahun lagi.”

| Penulis | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

| Editor | : | Gregorius Bhisma Adinaya |

KOMENTAR