Nationalgeographic.co.id—“Kami datang ke rumah beliau dan saya memperkenalkan diri sebagai wartawan Suluh Indonesia,” kenang Sitisoemandari. “Waktu itu saya masih wartawati dari suratkabar tersebut.”

Hari itu Rabu, 25 Maret 1964. Dia berkunjung ke kediaman Raden Ayu Adipati Arya Kardinah Reksanegara di Salatiga. Kendati, Sitisoemandari tidak memberi kabar atas rencana kunjungannya, si tuan rumah tetap senang menerima tamu asal Jakarta ini.

Perjumpaan bersejarah itu diungkapkan dalam pengantar bukunya yang bertajuk Kartini Sebuah Biografi. Buku monumental itu diterbitkan oleh Gunung Agung di Jakarta pada 1977. Inilah buku biografi pertama tentang Kartini, yang ditulis dengan kaidah jurnalistik oleh perempuan Indonesia. Tebalnya, lebih dari 400 halaman. Bahkan, buku ini menginspirasi Sjumandjaja untuk film Kartini yang rilis pada 1982.

“Beliau berkenan menerima kami dengan wajah yang mencerminkan kesukaan hati,” tulis Sitisoemandari, “dan seluruh sikapnya terhadap kami menandakan entusiasme.” Tampaknya, hari itu dia begitu bangga dan bahagia sebagai perempuan—sekaligus wartawan—karena bisa bertemu dan bercakap-cakap dengan Kardinah sampai puas. “Yang sangat saya muliakan ialah bahwa beliau berkenan pula memberikan doa restu untuk pekerjaan yang saya cita-citakan.”

Sejatinya, perjalanan Sitisoemandari ke kota garnisun ini mengikuti perjalanan dinas Soeroto, sang suami. Saat itu suaminya menjabat sebagai Kepala Inspeksi Sejarah dan Ilmu Bumi di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu Soeroto juga mendapat mandat sebagai Panitia Museum Sejarah Tugu Nasional.

Proyek pembangunan monumen ini digagas pada 1950-an. Konstruksinya bermula pada 1961, yang kelak karena geger 1965, baru rampung pada 1975.

Tujuan utama kedatangan Sitisoemandari adalah untuk mewawancarai Kardinah jelang hari kelahiran Kartini. Pada masa itu hari kelahiran Kartini belum dirayakan secara nasional. Hari Kartini resmi diperingati secara nasional setelah Bung Karno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia beberapa minggu kemudian, yakni pada 2 Mei 1964.

Ketika hendak berpamitan, Kardinah memberinya hadiah. Beberapa lembar foto Kartini, sketsa silsilah keluarga Tjondronegaran sebagai leluhur Bupati Raden Mas Adipati Arya Sasraningrat, dan sketsa silsilah Sasraningrat.

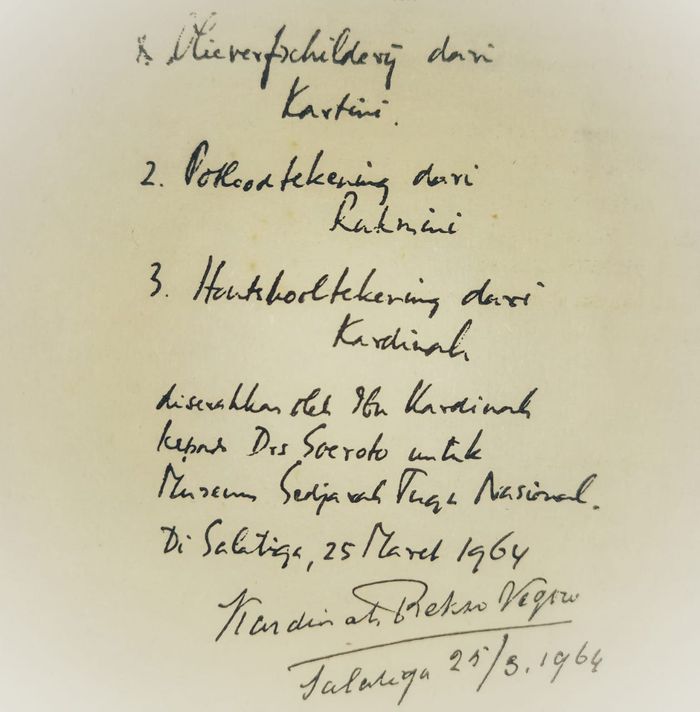

Namun, ada bingkisan Kardinah untuk rakyat Indonesia yang dititipkan kepada Soeroso selaku anggota/wakil Sekretaris I Panitia Museum Sejarah Tugu Nasional. Bingkisan itu berupa tiga lukisan—masing-masing karya Kartini, Roekmini, dan Kardinah. Ketiga karya seni bersejarah itu dihadiahkan Kardinah untuk Museum Sejarah Tugu Nasional.

Pembangunan pondasi dan dinding museum di ruang dasar rampung pada akhir 1962. Kemudian diteruskan dengan pembangunan di dalam ruang dasar Monumen Nasional.

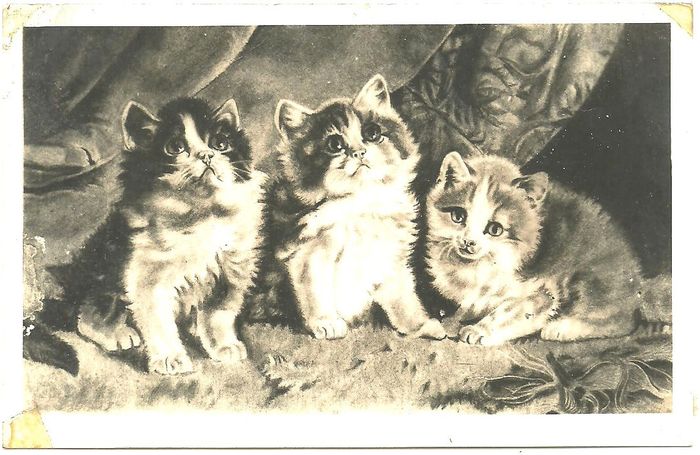

Sitisoemandari juga mengungkapkan dalam bukunya judul ketiga lukisan itu. Pertama, lukisan cat minyak berjudul “Taman Kembang Leli” karya Kartini. Kedua, lukisan pensil berjudul “Pantai Japara” karya Roekmini. Ketiga, lukisan arang “Tiga Ekor Kucing” karya Kardinah. Menurut penuturan yang dicatat Sitisoemandari, “Lukisan itu dibuat ketika mereka masih di Japara, sebelum Kardinah kawin pada 1902.

Baca Juga: Adakah yang Mampu Menyingkap Teka Teki Raden Ayu Kartini Ini?

Sesampainya di Jakarta, Soeroso menyampaikan ketiga lukisan itu kepada Departemen Pendidikan Kebudayaan di Jalan Cilacap No.1, Jakarta Pusat. Kantor berarsitektur Art Deco itu menempati bangunan bekas Departement van Onderwijs en Eredienst—kementerian pendidikan dan urusan agama zaman kolonial. Kini, The Hermitage Hotel.

Dia menjumpai Profesor Prijono (1905-1969) selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sekaligus Ketua Harian Panitia Museum Sejarah Tugu Nasional. Dokumen penyerahan itu ditandatangani pada Sabtu, 9 Mei 1964. Sementara itu Sitisoemandari memotret satu per satu lukisan itu sebelum diserahkan secara resmi kepada negara. Artinya, sejauh ini posisi terakhir lukisan itu berada di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca Juga: Memahami Kepahlawanan Kartini Melalui Surat-suratnya

Sampai di sini tugas Sitisoemandari dan Soeroto untuk menyampaikan ketiga lukisan itu boleh dianggap selesai. Amanat Kardinah kepada keduanya telah lunas.

Raden Ajeng Siti Soemandari binti Sastrohoetomo lahir di Yogyakarta, 9 Oktober 1908. Dia menekuni jurnalistik sejak usia 27 tahun. Tema budaya dan sastra kerap menjadi bahan tulisannya, alih-alih politik. Sementara itu Raden Soeroto bin Mertowinoto lahir di Jepara, 22 September 1912. Dia adalah lulusan Hollands Inlandse Kweekschool ”Goenoeng Sari” di Lembang. Sejak awal 1930-an Soeroto mengawali karier sebagai guru, sembari bergabung sebagai awak penerbitan surat kabar nasionalis Bangoen di Surakarta.

Kegemaran dan ketekunan dalam bidang jurnalistik telah mempertemukan mereka di surat kabar Bangoen. Seri artikel keduanya tentang ordonansi perkawinan dan emansipasi perempuan pernah membuat geger organisasi-organisasi Islam pada 1937. Akhirnya, Sitisoemandari dan Soeroto menikah di Cilacap pada 1938.

Baca Juga: Kartini, Si Darah Biru yang Kesal Disebut Putri Bangsawan

Pergolakan politik pada 1965 membuat situasi kehidupan jungkir-balik. “Setelah peristiwa G-30-S,” demikian Sitisoemandari menulis, “Panitia Museum Sejarah Tugu Nasional dibubarkan dan pekerjaannya dihentikan.”

Harold A. Crouch dalam bukunya The Army and Politics in Indonesia yang diterbitkan Equinox Publishing pada 2007, mengungkapkan penculikan terhadap Prijono dan beberapa menteri dan pejabat negara lainnya. Mahasiswa KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) dan Laskar Arief Rahman Hakim berkonsultasi dengan dua petinggi Angkatan Darat. Setelah itu para mahasiswa bergerak menculik beberapa menteri pada 16 Maret 1966. Salah satunya, Prijono.

“Menteri-menteri yang ‘ditangkap’ itu dibawa ke markas Kostrad,” tulis Crouch. Dia mencoba menghubungkannya dengan peristiwa lain, lalu menduga, “Tampaknya para mahasiswa bertindak bebas atas arahan pimpinan tertinggi angkatan bersenjata.”

Dua hari setelah penangkapan, Prijono menerima surat penahanan resmi dari pemerintah. Semenjak saat itu pekerjaan dan penghidupannya sebagai loyalis Sukarno boleh dibilang berakhir sudah.

Prijono memang orang kiri, tetapi bukan PKI. Dia merupakan pendukung Partai Murba, yang celakanya kerap dihubung-hubungkan dengan PKI. Sebagai seorang pendukung sejati Sukarno, prestasinya patut dipuji ketika mendapat anugerah “Penghargaan Perdamaian Internasional Lenin untuk Upaya Mempererat Perdamaian Antarmanusia” pada 1954. Sebelum berkarier sebagai menteri, dia pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Persahabatan Indonesia-Cina.

Ketika menjalani masa tiga tahun penahanan, Prijono wafat. Dia adalah tragedi seorang loyalis Sukarno.

Baca Juga: Perjalanan Panjang Nisan VOC: Kapten Tack dan Keluarga Mertuanya

Lalu bagaimana nasib Sitisoemandari dan Soeroto?

Ananda Myrtha Soeroto, yang lahir dari rahim Sitisoemandari pada 1947, mengungkapkan situasi krisis keluarga dalam laman blognya yang didedikasikan untuk Soemandari-Soeroto.

Myrtha mengungkapkan bahwa awal Orde Baru merupakan masa-masa sulit yang harus dilewati keluarganya. Bahkan, dua suadaranya yang masih berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia harus berhenti selama dua tahun. “Tragedi Nasional G-30-S berdampak serius pada ekonomi keluarga,” tulisnya. “Soeroto kehilangan pekerjaan sebagai pegawai negeri.”

Sejauh ini tidak ada kejelasan mengapa Soeroto diberhentikan sebagai pegawai kementerian. Myrtha mengungkapkan bahwa kedua orang tuanya bukan simpatisan PKI, melainkan anggota PNI pimpinan Ali Sastroamidjojo. Kebetulan rumah Soeroto dan rumah Ali bersebalahan.

Saat itu PNI dikenal sebagai pendukung Sukarno yang militan.

Baca Juga: Selisik Makam Kapten Tack, Perwira VOC Abad Ke-17

Pada 1966, terjadi kekisruhan dalam tubuh partai banteng itu, sehingga kepemimpinan beralih ke kubu konservatif yang didukung Soeharto. Apakah itu penyebab Soeroto diberhentikan? Barangkali.

Dalam bagian akhir buku itu Sitisoemandari mengisahkan bahwa beberapa tahun setelah turbulensi politik, Soeroto berupaya mencari kembali ketiga lukisan amanat Kardinah. Dia mencoba mencari jejaknya, baik menanyakannya ke pegawai kementerian, maupun bertanya langsung kepada janda Prijono. Namun, tak seorang pun yang pernah menyaksikan lukisan itu.

“Maka alangkah sayangnya, jikalau lukisan-lukisan itu sungguh-sungguh tidak dapat diketemukan kembali,” pungkas Sitisoemandari dalam bukunya. “Itu akan merupakan kerugian besar bagi sejarah nasional kita.”

Sitisoemandari wafat pada 1994 dalam usia 85 tahun. Sekitar dua tahun kemudian Soeroto menyusulnya, wafat dalam usia 84 tahun.

Muhammad Afif Isyarobbi, pendiri komunitas Rumah Kartini, menyusuri jejak ketiga lukisan itu di Jakarta pada 2019. Komunitasnya bergerak mengumpulkan dan memelajari data-data sejarah yang berhubungan dengan seni, budaya, dan pusaka Japara. Salah satu upaya mereka adalah mereproduksi karya Kartini, seperti mebel, kerajinan kayu, batik, dan lukisan.

“Kami mereproduksi lukisan karya Mbah Kartini,” ujar Afif kepada National Geographic Indonesia. “Seperti lukisan empat angsa karya Mbah Kartini yang direpro dari arsip KITLV.” Saat ini pemilik lukisan aslinya tidak diketahui karena Kartini mengirimkannya lewat lembaga “Oost en West” untuk dijual di Toko Boeatan, Belanda.

Baca Juga: Investigasi Terbunuhnya Kapten Tack di Kartasura

Afif bertamu ke kediaman Myrtha di selatan Jakarta untuk melacak informasi terkait ketiga lukisan itu. Setelah itu dia melanjutkan ke Galeri Nasional Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Kendati penelusurannya belum menjawab di mana ketiga lukisan itu berada, di sini dia mendapatkan informasi bahwa “Setelah Gestapu barang-barang karya seniman di [Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan] Jalan Cilacap banyak yang hilang,” ujarnya.

“Kerajaan Belanda mengoleksi lukisan Mbah Kartini,” kata Afif. Setidaknya dua lukisannya dipajang di Indischezaal, Paleis Noordeinde. “Kendati kita tidak menemukan tanda tangannya.”

Menurut Afif, lukisan Kartini memiliki “cara mewarnainya yang khas Eropa dan dilukis bukan di kain kanvas, tetapi di papan kayu yang dibingkai ukiran kayu jati.” Sejauh ini karya lukis Kartini yang dikoleksi Paleis Noordeinde menggunakan media papan kayu, mungkin lukisan yang hilang itu juga menggunakan media yang sama.

Dalam sejarah seni rupa Indonesia, Raden Saleh ditahbiskan sebagai pelopor seni rupa modern. Lalu, siapa pelopor pelukis perempuan kita? Afif menduga, “Barangkali Mbah Kartini adalah pelukis perempuan yang pertama di Indonesia.”

Kepala Galeri Nasional Republik Indonesia Pustanto mengatakan kepada National Geographic Indonesia bahwa dalam kajian internal lembaganya, ia kerap mendiskusikan peran Kartini di bidang seni rupa, termasuk dengan para kurator. "Kami ada keinginan untuk melakukan riset tentang peran Kartini," ungkapnya, "sebagai salah satu tokoh seni rupa pribumi di era Hindia Belanda seperti tokoh seni rupa lainnya."

Baca Juga: Selidik Kisah dan Filosofi di Balik Corak Keindahan Batik Lasem

| Penulis | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

| Editor | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

KOMENTAR