Nationalgeographic.co.id—Indonesia punya perlindungan hewan liar secara hukum lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, atau biasa disebut UU Konservasi Hayati. Tidak main-main, sanksinya berupa lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp100 juta, bagi siapa pun yang membunuh satwa liar yang dilindungi.

Ternyata, regulasi ini tidak berlaku ketat di lapangan. Misalnya, Januari 2018 ditemukan bangkai orangutan tanpa kepala di Sungai Kalahien Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Orangutan itu ditemukan warga sekitar tersangkut di tepi sungai, dengan bulu di sekujur badannya rontok dan tangannya nyaris putus.

"Ditemukan ada tanda-tanda kekerasan fisik seperti sabetan senjata tajam. Sampai sekarang, kepala orangutan itu, belum ditemukan," ujar Adib Gunawan, kepala BKSDA Kalimantan Tengah di Merdeka.com, 15 Januari 2018. Kemudian orangutan itu dikubur sebelum mendapatkan otopsi.

Polres Barito Selatan kemudian menetapkan dua tersangka kasus pembunuhan, dan terbukti bersalah di pengadilan. Kedua tersangka dijatuhi vonis enam bulan penjara dan denda Rp500 ribu subsider satu bulan.

Pada bulan Februari 2018, kembali orangutan ditemukan mati dengan 130 peluru bersarang di kepala. Bangkainya ditemukan di desa Teluk Pandan, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pengadilan negeri Sangatta, Kalimantan Timur memutuskan keempat terdakwa bersalah dan dihukum tujuh bulan penjara, dan masing-masing denda Rp50 juta subsider dua bulan.

Hukuman itu dinilai sangat ringan sehingga "menimbulkan kekhawatiran tidak adanya efek jera bagi pelaku maupun masyarakat lainnya," ujar Ramadhani, Manajer Perlindungan Habitat Centre for Orangutan Protection pada Merdeka.com Juli 2018.

Dia juga berkomentar tentang putusan hakim yang saat itu tidak mempertimbangkan efek kerugian nilai dari upaya pelestarian orangutan di Taman nasional Kutai.

Menurut catatan Borneo Futures dan Wildlife Impact, kurang dari satu persen kejahatan terkait orangutan yang dilaporkan ke kepolisian berakhir dengan hukuman, selama 2020. Tapi hukuman tetap saja itu tidak mendekati maksimum yang diizinkan.

Baca Juga: Seperti Manusia, Orangutan Juga Belajar dari Sosok Panutannya

Vincent Nijman, profesor antropologi Oxford Brookes University, Inggris berpendapat, hal itu disebabkan pemerintah Indonesia seperti negara lain di seluruh dunia yang menganggap "satwa liar tidak masuk dalam daftar teratas mereka" untuk prioritas. Ia juga adalah salah satu peneliti dalam studi tentang perdagangan orangutan di Indonesia dalam American Journal of Primatology.

"Sangat penting bila pelanggar hukum diadil secara maksimal," ujarnya disadur dari National Geographic, Selasa (28/12/2021). Seandainya kondisi ini tetap tidak terjadi, ia menambahkan, para konservasionis "harus mulai membuat keributan".

Analis kebijakan Environmental Investigation Agency (EIA), Taylor Tench, memandang hukuman tidak mendekati maksimum karena pemerintah memandangnya "sebagai bukan masalah dibandingkan dengan kejahatan lingkungan [dan] hutan lainnya yang ditangani pemerintah."

"Satu-satunya ketika Anda benar-benar melihat tindakan penegakan hukum yang serius untuk pembunuhan orang utan adalah jika kasus tertentu sangat kejam, dan beberapa gambar menarik soal orangutan yang terluka dipublikasikan, yang kemudian mejadi berita utama media internasional," kata Tench. Kondisi akan berbalik jika tidak demikian dan akhirnya "akan luput dari perhatian"

Baca Juga: Penjelasan PLTA Batang Toru Terkait Ancaman Orangutan Tapanuli

Pada kasus orangutan tanpa kepala di awal 2018, pembunuhnya adalah warga sekitar yang berdalih membela diri karena serangan. Konflik manusia dengan orangutan terjadi karena tidak lepas dari rusak dan menyusutnya hutan yang menjadi habitat mereka, seperti disebabkan kebakaran hutan.

Orangutan terpaksa untuk memasuki pemukiman manusia. Diperkirakan kurang dari 8.093 kilometer persegi atau kurang dari dua juta acre habitat mereka rusak dalam laporan EIA sejak 2016.

Laporan itu juga menyebut, lebih dari 2.000 orangutan diburu setiap tahunnya, mulai dari alasan penyelamatan diri, olahraga, dan pemburuan daging. Sementara bayi-bayi mereka yang sudah kehilangan induk, dijual ke perdagangan hewan peliharaan.

Tench juga terkejut mendapati unggahan di Twitter oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, yang menyebut pembangunan harus tetap berjalan dan tak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi. Tweet itu diunggah beberapa hari setelah kesepakatan dalam KTT iklim global 2021 di Glasgow Skotlandia untuk mengakhiri deforestasi.

Padahal deforestasi menyebabkan perubahan petak-petak lahan habitat orangutan, paling banyak menjadi perkebunan sawit. Di sisi lain tidak ada kawasan lindung baru yang didirikan untuk melestarikan mereka. Hal ini mendukung pendapatnya bahwa masalah orangutan memanglah bukan prioritas pemerintah, meski sebenarnya sudah ada regulasinya.

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Julie Sherman direktur eksekutif Wildlife Impact, dan peneliti utama makalah di Current Biology November 2021. Ia tidak paham kenapa orangutan menjadi priortas rendah pemerintah Indonesia dalam konservasi.

Namun makalahnya yang berjudul Effectiveness of 20 Years of Conservation Investments in Protecting Orangutans, memberi saran untuk strategi konservasi. Yakni, startegi yang sangat efektif untuk menyelamatkan spesies orangutan adalah dengan berpatroli di habitat orangutan.

Ia menyebut sebuah makalah tahun 2016 di Biological Conservation, pihak berwenang aktif melakukan 619 investigasi terhadap perburuan harimau dan menghukum lebih dari 90 persen terangka pemburu dan pedangang, antara 2005 dan 2014.

"Jadi kesempatan tampaknya ada di sana," terangnya di National Geographic, tetapi "orangutan tampaknya tidak mendapat perhatian yang sama. Kenapa? Kami ingin tahu."

Baca Juga: Enam Satwa Ini Memiliki DNA Mirip Manusia, Kucing Salah Satunya

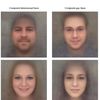

Mengingat Gaydar, Studi Kontroversial yang Mampu Deteksi Orientasi Seksual Lewat AI

| Source | : | National Geographic,merdeka.com |

| Penulis | : | Afkar Aristoteles Mukhaer |

| Editor | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

KOMENTAR