Nationalgeographic.co.id—Selama berabad-abad, para gembala dari desa kecil Aas di Pyrenees Prancis membawa domba dan sapi ke padang rumput. Ini biasanya berlangsung selama berbulan-bulan. Untuk mengurangi kesunyian, mereka berkomunikasi satu sama lain atau dengan penduduk desa yang berada di bawah pegunungan. Komunikasi ini dilakukan dalam bentuk siulan dengan dialek Gascon local. Siulan ini dapat terdengar hingga jarak 10 km.

Mereka berkomunikasi dalam kalimat sederhana seperti “Jam berapa?”, “Datang dan makan”, “Bawa domba pulang”. Sayangnya, bahasa siul yang digunakan di desa Aas ini baru diketahui oleh orang luar sekitar pertengahan tahun abad ke-20. Tepat ketika bahasa siul Aas sedang sekarat di bibir pengguna terakhirnya.

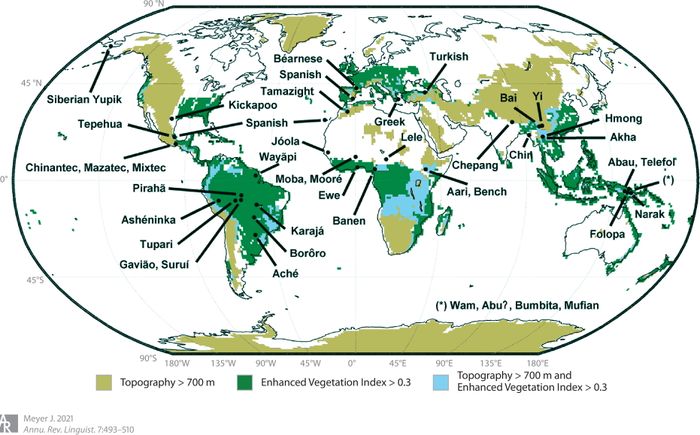

Dari sekitar 80 bahasa siul yang terdata, kira-kira setengahnya telah direkam atau dipelajari. Julien Meyer, ahli bahasa dan bioakustik dari Universitas Grenoble Alpes di Prancis mengatakan kemungkinan ada bahasa lain yang masih ada. Namun tidak tercatat atau punah sebelum orang luar mempelajarinya.

Bahasa siul ada di setiap benua yang berpenghuni, biasanya di mana gaya hidup pedesaan tradisional bertahan. Selain itu juga di tempat-tempat di mana medan membuat komunikasi jarak jauh menjadi sulit, seperti pegunungan atau hutan lebat. Itu karena bahasa siul dapat terdengar lebih jauh daripada bahasa biasa yang diteriakkan. Seorang pengguna bahasa siul dapat mencapai 120 desibel, lebih keras daripada klakson, dalam rentang frekuensi 1 hingga 4 kHz.

Di La Gomera di Pulau Canary, misalnya, beberapa penggembala tradisional masih bersiul satu sama lain. Siulan ini melintasi lembah pegunungan yang bisa memakan waktu berjam-jam untuk diseberangi.

Satu hal yang penting untuk dipahami tentang bahasa siulan adalah bahwa bahasa ini selalu didasarkan pada bahasa lisan setempat. Bahasa siul mengungkapkan informasi mengejutkan tentang cara otak kita memproses bahasa. Secara tradisional dipahami bahwa otak kiri melakukan sebagian besar pekerjaan dalam hal pemrosesan bahasa. Ternyata, penelitian terbaru menunjukkan bahwa bahasa siul ini ditangani secara setara oleh kedua belahan otak.

Meyer berpendapat bahwa mereka yang tertarik pada evolusi bahasa harus mempelajari bahasa siul. Karena bahasa ini mungkin memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana nenek moyang kita berkomunikasi sebelum berevolusi sepenuhnya menjadi manusia.

Bahasa lisan bersifat tonal atau non-tonal. Dalam bahasa nada, seperti Mandarin, arti kata tergantung pada nadanya sehubungan dengan sisa kalimat. Pita suara menghasilkan nada kemudian dibentuk menjadi vokal dan konsonan. Karena bersiul tidak melibatkan pita suara, mereka yang menggunakan bahasa siul yang harus memilih mana yang akan ditransmisikan. Ternyata melodi lebih banyak dipilih dibandingkan fonem.

Dalam bahasa non-tonal, mereka tidak harus membuat pilihan itu karena nada tidak memengaruhi makna. Jadi mereka hanya menyiulkan fonem.

Semua bahasa siul manusia terancam punah, lapor Meyer. Dan sebagian besar dari bahasa siul yang tersisa kemungkinan besar akan hilang dalam dua generasi. Ada upaya yang sedang dilakukan untuk menghidupkan kembali sebagian bahasa ini. Misalnya di Lembah Ossau di mana Desa Aas berada. Tetapi bahasa ini mungkin tidak dapat bertahan melawan tren yang ada. Vitalitas bahasa bergantung pada praktik pedesaan tradisional yang terkait dengannya. Praktik tersebut akan menghilang ketika jalan, tiang telepon seluler, dan polusi suara menembus lembah yang dulunya terpencil. Perubahan mata pencaharian dan pindahnya kaum muda ke kota juga turut menjadi penyebab punahnya bahasa ini.

Selain digunakan oleh penggembala, bahasa siul digunakan untuk mengirim pesan rahasia saat perang dunia kedua. Di Papua Nugini seorang yang menggunakan bahasa siul Wam direkrut untuk mengirimkan pesan militer melalui radio. Tujuannya untuk menghindari pengawasan Jepang atau untuk melawan beberapa ancaman baru.

Dengan kembalinya beruang ke Pyrenees dan pandemi Covid-19 yang membuat orang kembali ke desa, bahasa siul Aas mungkin akan muncul kembali.

| Source | : | Smithsonian Magazine |

| Penulis | : | Sysilia Tanhati |

| Editor | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

KOMENTAR