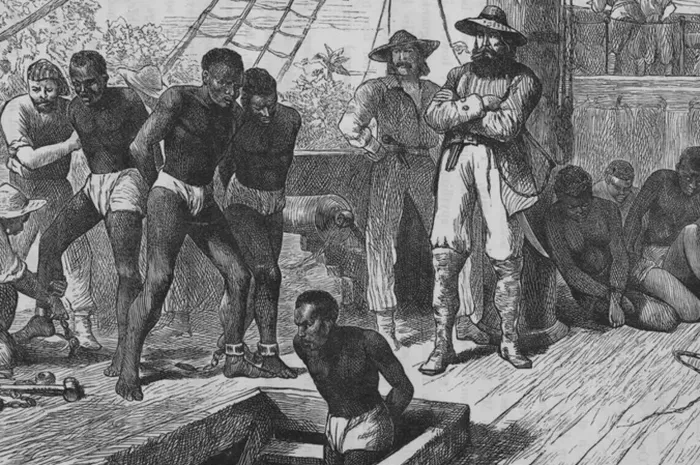

Nationalgeographic.co.id—Perbudakan orang-orang Afrika menjadi bagian ironi yang panjang dalam sejarah. Bukan hanya saat mereka dipekerjakan di darat, tapi sejak mereka diangkut ke geladak kapal dan melalui perjalanan panjang menuju Dunia Baru, Amerika.

Aaron O'Neill memublikasi catatan perjalanan budak menuju ke Dunia Baru dalam narasi singkatnya pada Statista berjudul Annual share of slaves who died during the Middle Passage 1501-1866, terbit 12 Agustus 2024.

Ia menyebut bahwa selama 385 tahun, dari tahun 1501 hingga 1866, diperkirakan perdagangan budak transatlantik menyebabkan lebih dari 12,5 juta orang Afrika secara paksa dimasukkan ke dalam kapal budak dan diangkut ke Amerika.

Dari 12,5 juta tersebut, tercatat hanya 10,7 juta yang diturunkan di seberang Atlantik, yang berarti sekitar 1,8 juta (14,5 persen) tidak selamat dalam perjalanan yang dikenal sebagai Jalur Tengah.

Sepanjang sebagian besar abad ke-16, angka kematian berkisar sekitar tiga puluh persen, kemudian turun menjadi di bawah dua puluh persen pada akhir abad ke-17, dan di bawah lima belas persen pada akhir abad ke-18.

Terjadi sedikit peningkatan pada pertengahan tahun 1800-an, sebelum perdagangan budak transatlantik berakhir secara efektif pada tahun 1860-an. Angka kematian rata-rata keseluruhan lebih rendah dibandingkan angka kematian pada sebagian besar dekade.

Hal tersebut disebabkan karena semakin besarnya jumlah tawanan yang diangkut pada akhir tahun 1700-an; sebagian besar pelayaran ini dilakukan antara Afrika dan Brasil, yang umumnya merupakan rute terpendek di antara rute-rute utama.

Karen B. Bell menulis dalam Journal of African American History berjudul Rice, Resistance, and Force Transatlantic Communities: (Re)Envisioning the African Diaspora in Low Country Georgia, 1750–1800 (2010), mengisahkan ironi perjalanan para budak.

Para budak Afrika diangkut dalam kondisi yang buruk, dengan laki-laki dan perempuan dipisahkan. "Tempat tinggal sering kali berupa geladak dengan ruang kepala kurang dari 1,5 meter, dan geladak tersebut penuh sesak dengan sedikit ventilasi," tulis Bell.

Penyebab utama kematian adalah wabah dan penyakit mental. Wabah yang ditimbulkan akibat kondisi geladak yang penuh sesak dan kotor membuat berbagai penyakit melemahkan kondisi mereka selama perjalanan.

Tercatat beberapa wabah penyakit seperti disentri, campak, penyakit kudis, cacar, sifilis, dan penyakit kaki gajah menjangkiti selama perjalanan. Bagaimana tidak, mereka mengalami malnutrisi yang luar biasa.

Baca Juga: Kunci Sukses 'Sosok Tunggal' di Balik 600 Tahun Kekuasaan Ottoman

"Orang-orang Afrika yang diperbudak seringkali hanya diberi makan sekali atau dua kali sehari selama berada di geladak, dan kualitas serta jumlah makanan berkurang seiring pelayaran yang panjang," imbuh Bell.

Belum lagi para budak Afrika secara tragis diberi jatah air yang tidak mencukupi dengan kebutuhan minum mereka yang layak. Hal ini menyebabkan mereka mengalami dehidrasi dan diare.

Selain wabah penyakit yang menggerogoti kesehatan mereka, secara perlahan kondisi yang buruk juga menggerogoti kewarasan para budak di geladak kapal yang terombang-ambing sekitar 80 hari.

Brendan Wolfe menulis kepada Encyclopedia Virginia dalam artikel berjudul Slave Ships (2012), menyebut jika sakit mental menjadi momok berikutnya yang membunuh para budak di geladak kapal yang mengerikan.

Bagi kapten dalam kapal budak, menjaga ketertiban dalam kapal menjadi sangat penting. Namun, sering kali, pendisiplinan di atas kapal budak menjadi keterlaluan. Pengekangan dan diskriminasi malah memunculkan pemberontakan budak.

Kapten berusaha keras meredam pemberontakan dengan caranya yang tidak lazim. Bagi budak yang tertuduh dalam pemberontakan akan dikenai cambuk ekor sembilan (cambuk yang terdiri dari sembilan tali yang diikatkan pada gagang) dan cambuk kuda.

Kekerasan yang sering dilihat secara umum di atas geladak kapal, tak pelak membuat suasana menjadi kacau akibat perkelahian. Tak sedikit juga dari mereka yang mengalami sakit mental, memilih untuk bunuh diri.

Selain kekerasan, contoh ekstrem terjadi di atas kapal budak Zong pada tahun 1781. Selama beberapa hari, para awak kapal—atas desakan sang kapten—mengikat dan membuang 122 orang Afrika yang masih hidup ke laut.

"Hal ini dilakukan tampaknya karena sang kapten khawatir akan wabah penyakit, dan pemilik kapal bertanggung jawab atas semua kematian yang berhubungan dengan penyakit," imbuh Brendan.

Selain 122 tawanan yang dilempar ke laut, sepuluh orang lainnya bunuh diri dan enam puluh orang meninggal karena penyakit, sehingga mengurangi muatan manusia kapal dari 470 menjadi 278.

Orang Afrika di kapal budak hidup dalam teror. Banyak dari mereka telah dipisahkan dari teman-teman, keluarga, dan komunitas mereka ketika pertama kali ditangkap, dan kemudian dipisahkan lagi di atas kapal.

Akibat teror yang membuat mereka stres, beberapa budak memilih untuk bunuh diri dengan melompat ke laut, sementara yang lain menolak untuk makan.

Kru kapal sering memperlakukan para pemogok makan dengan kekejaman khusus demi mencegah virus yang menyebar demi memperkuat imun mereka. Namun, caranya terbilang ekstrem.

Beberapa pemaksaan dilakukan oleh para kru kapal, termasuk diberi makan dengan bantuan spekulum oris, alat berbentuk gunting dengan bantuan sekrup ibu jari, memaksa rahang mereka terbuka untuk dijejali makanan.

Setelah mencapai daratan Dunia Baru, Amerika, orang-orang Afrika yang selamat hingga tiba di pelabuhan mulai dibersihkan. Mereka dilumuri minyak kelapa sawit untuk mempercantik penampilan mereka untuk dijual di pasar-pasar pelabuhan.

| Source | : | Journal of African American History |

| Penulis | : | Galih Pranata |

| Editor | : | Ade S |

KOMENTAR