Nationalgeographic.co.id—Prometheus merupakan sebuah mitos dari Yunani kuno yang terbuka untuk diinterpretasikan dari sudut pandang masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Tema kejatuhan eksistensial manusia, bagi sebagian besar tradisi spiritual sering dikaitkan dengan nostalgia akan kenangan kehidupan surgawi yang tak lagi dapat dijangkau.

Bagi orang Yunani kuno, para dewa memiliki sifat-sifat yang mirip dengan manusia. Oleh karena itu, banyak penulis awal Yunani kuno percaya akan adanya kesesuaian perilaku antara dunia fana dan kahyangan para dewa yang abadi.

Marius Cucu dan Oana Lenta dalam The Human ExistentialRegression and the Myth of Prometheus yang dimuat jurnal Postmodern Openings mengungkap bahwa para dewa Yunani kuno punya sifat seperti manusia dan cenderungan negatif seperti cemburu, marah, sembarangan, iri hati, dan terutama keserakahan.

Dalam puisi Works and Days, Hesiod, salah satu penulis Yunani kuno menganggap bahwa pandangan ini bisa saja keliru. "Gambaran sifat keilahian ini terlalu diantropomorfisasikan," ungkap mereka.

"Melalui bahasa mitologis, Hesiod menggambarkan beberapa situasi simbolik yang penuh konflik antara umat manusia dan kehadiran ilahi."

Konflik ini tercermin dalam mitologi Prometheus, ia digambarkan sebagai pelindung umat manusia sekaligus tokoh yang membangkang terhadap para dewa Olimpus dan pemimpinnya, Zeus.

"Dalam upayanya untuk menunjukkan sisi gelap keilahian para dewa, Prometheus memberikan pilihan kepada Zeus untuk memilih antara kualitas atau kuantitas dalam ritual pengorbanan," jelasnya.

Untuk ritual pengorbanan, Prometheus menyembelih seekor sapi dan menata dagingnya menjadi dua bagian yang sangat berbeda.

Pada bagian pertama, Prometheus menempatkan potongan daging sapi terbaik, tetapi membugkusnya dengan lapisan perut dan bagian yang tak menarik.

Sementara itu, pada bagian kedua, ia menempatkan tulang-tulang kering, tetapi membungkusnya dengan lapisan lemak yang tebal dan tampak menggoda. Ketika melihat dua pilihan tersebut, Zeus ditawari untuk memilih bagian mana yang ia inginkan sebagai persembahan.

Baca Juga: Goethe, Prometheus, dan Pemberontakan Tertinggi Umat Manusia

Prometheus berharap agar Zeus, tertipu oleh penampilan luar yang menarik dengan memilih tulang-tulang berbalut lemak.

Benar saja, Zeus memilih bagian yang tampaknya lebih menguntungkan secara visual, tetapi sebenarnya hanya berisi tulang-tulang kosong.

Dengan ini, Prometheus berhasil menipu Zeus, sehingga manusia kemudian dapat menyimpan bagian terbaik dari daging sebagai makanan mereka sendiri, sementara hanya memberikan bagian tak bernilai sebagai persembahan.

Zeus memilih dari tampilan luar saja yang berarti mewakili kuantitas. Sebenarnya, ia memilih sesuatu yang khas sifat ilahiah, yaitu materi tak berharga yang dapat dengan mudah dibakar di altar-altar sebagai tanda pemujaan, pengorbanan, dan ritual peribadatan—tradisi ini kemudian berkembang dalam bentuk pembakaran dupa di tempat-tempat ibadah dalam berbagai tradisi agama.

Di sisi lain, mitos Prometheus mengungkap pilihan manusia atas kualitas. Hal itu menandai awal dari nasib manusia yang terus menerus mencari materi di kehidupan duniawi ini.

Dalam konteks mitos ini, Hesiod mengungkapkan bahwa para dewa tidak tertipu oleh keburukan, melainkan manusia-lah yang, bersama dengan Prometheus, beranggapan bisa menghindari cobaan ilahi.

Pilihan manusia atas materi dan kaitannya antara hidup dan bertahan dengan dinamika keduniawian ini menimbulkan kebutuhan untuk mengambil alih, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya materi yang tak pernah habis.

Dengan demikian, api sebagai elemen vital untuk mengolah makanan dan membangun teknologi menjadi akar konflik baru antara manusia dan para dewa.

Zeus, penguasa mereka sekaligus penjaga petir, melarang manusia untuk mengakses api. Prometheus memilih untuk membangkang dan mencuri api Zeus untuk kemudian diberikan kepada manusia.

Balasan atas pembangkangan ini segera terjadi, yakni dengan menurunkan wanita pertama bernama Pandora.

Pandora membawa kotak, setelah kotak itu dibuka maka menyebarlah apa yang ada di dalamnya, berupa drama dan tragedi tanpa akhir pun menyelimuti kehidupan di dunia sejak itu.

Baca Juga: Berada di Antara Dua Dunia, Prometheus 'Ajarkan' Makna Menjadi Manusia

Di saat yang sama, Prometheus tengah menerima hukuman abadi, ia diikat pada sebuah batu di pegunungan dan Zeus mengirimkan seekor elang untuk menyiksa Prometheus.

Melalui bahasa mitos Hesiod, terjadilah fenomena kejatuhan manusia, terhempas dari kehidupan surgawi di kahyangan bersama para dewa.

Zaman Keemasan telah ditinggalkan, dan manusia mulai melangkah memasuki dimensi sejarah tragisnya yang diwarnai oleh berbagai drama dan ketidakpuasan tiada akhir.

Kisah semacam ini seakan-akan menggambarkan pilihan yang keliru, sebuah tindakan ketidaktaatan leluhur yang menyebabkan manusia terpisah dengan para dewa.

Hal itu sekaligus menjadi dorongan awal untuk berkembangnya perjalanan manusia dari masa lalu yang tak terukur hingga saat ini.

Sebelum pemikiran Yunani kuno mengembangkan konsep tentang waktu dan kondisi manusia, para penyair Yunani kuno telah mencoba memahami misteri hidup dan mati.

Mereka menganggap kemunculan dan berpulangnya manusia sebagai sesuatu yang misterius, seolah-olah manusia datang dari tempat yang lebih tinggi lalu terasing dari sana dengan turun ke bumi. Kematian, bagi mereka, adalah tanda tak terhindarkan yang menegaskan kenyataan hidup di tengah aliran waktu.

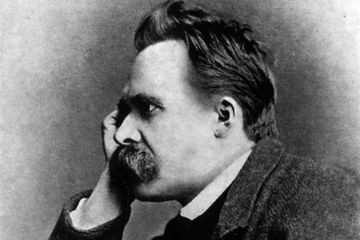

Pendekatan-pendekatan mitologis yang mendasar ini memberikan ukuran kedalaman jiwa Yunani kuno yang tidak dapat dilihat, seperti yang diusulkan oleh Friedrich Nietzsche sebagai kecelakaan sederhana dari sebuah peradaban yang sedang berkembang.

Ketika Nietzsche mengamati budaya Yunani kuno, dia melihat sesuatu yang lebih dari sekadar produk peradaban yang "berkembang" atau sekadar "kecelakaan" sejarah yang menguntungkan.

Bagi Nietzsche, kebudayaan Yunani kuno, terutama dalam hal seni, tragedi, dan filsafat, menggambarkan pergulatan yang lebih dalam antara dua kekuatan dasar dalam kehidupan manusia, yaitu Apollonian dan Dionysian.

Kedua elemen ini dianggap sebagai prinsip yang menggambarkan cara orang Yunani memahami dunia: yang pertama mewakili keteraturan, keindahan, dan harmoni, sementara yang kedua mewakili kekacauan, ekstasi, dan kebebasan dari batasan.

Baca Juga: Plato Ubah Mitos Prometheus hingga Jadi Alat Gerakan Intelektual Revolusioner

Poin yang ingin disampaikan Nietzsche adalah bahwa Yunani kuno bukan hanya "peradaban yang sedang berkembang" dalam arti ekonomi atau politik saja, tetapi peradaban yang secara fundamental terlibat dalam eksplorasi sifat-sifat eksistensial kehidupan manusia.

Karya-karya seni, mitos, dan tragedi mereka menunjukkan kedalaman pemahaman akan sifat dualistik kehidupan. Orang Yunani memahami dan menerima keindahan dan kekacauan sebagai dua aspek yang tak terpisahkan dari eksistensi.

Dalam tragedi, misalnya, kita melihat bagaimana pahlawan-pahlawan Yunani menghadapi nasib yang tak terelakkan dan tak terhindarkan, tetapi bukan tanpa perlawanan.

Tragedi menjadi semacam cermin bagi manusia untuk memahami penderitaan dan kematian, namun juga cara untuk menemukan makna dan ketahanan dalam menghadapi kehidupan yang penuh ketidakpastian.

Nietzsche menyebut ini sebagai "kedalaman jiwa Yunani" karena, menurutnya, tidak ada peradaban lain yang mengonfrontasi penderitaan, kehancuran, dan mortalitas manusia secara langsung dan jujur.

Nietzsche melihat perbedaan mendasar antara peradaban Yunani dan peradaban lain yang mungkin hanya berfokus pada kemakmuran, keamanan, atau stabilitas.

Bagi Nietzsche, kedalaman pemikiran dan budaya Yunani adalah ekspresi dari jiwa mereka yang memahami bahwa keindahan dan tragedi adalah dua sisi dari koin yang sama.

Mereka tidak hanya menghindari penderitaan tetapi justru memeluknya dan, dalam proses ini, menciptakan nilai-nilai yang bertahan hingga hari ini.

Menurut Nietzsche, peradaban Yunani tidak sekadar berkembang secara kebetulan karena kemakmuran, melainkan karena mereka merangkul dualitas kehidupan—yang indah dan yang tragis—dan mengangkatnya dalam bentuk-bentuk seni, filsafat, dan mitologi yang mendalam.

Inilah sebabnya Nietzsche menolak gagasan bahwa Yunani kuno adalah "kecelakaan sederhana dari peradaban yang sedang berkembang"; sebaliknya, ia menganggapnya sebagai perwujudan budaya yang paling mendasar dan penuh perenungan tentang keberadaan manusia.