Nationalgeographic.co.id— Pegunungan Tengger, bagi saya, selalu memancarkan pesona misterius. Saya menemukan beberapa versi tentang asal usul toponimi Tengger. Salah satunya pemerian Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles tentang adat dan tradisi Tengger di bukunya yang legendaris, The History of Java. Buku itu terbit dalam dua jilid di London pada 1817.

Raffles menulis, “Masyarakat Pegunungan Tengger mengatakan bahwa mereka menerima nama itu dari orang Mataram, seorang pengembara yang naik menjadi orang tertinggi di antara mereka, yang dilanda kagum melihat ke sekeliling, dan memberi nama kepada mereka seperti yang tersebut di atas. Tengger berasal dari bahasa Jawa anjeng’er yang berarti kekaguman atau keterpesonaan.”

Raffles pernah menjelajahi Pegunungan Tengger. Dia menulis berdasarkan laporan narasumber. Sayangnya, ia tak pernah menyebutkan siapa sejatinya sang narasumber. Padahal, tidak sedikit orang-orang kita yang memberi sumbangan informasi kepadanya.

Soal kehidupan agama di sana, dia mengungkapkan bahwa di sinilah satu-satunya tempat di mana upacara religi Hindu masih lestari di Jawa—bahkan lebih dari dua abad setelah buku itu terbit. Masyarakat Tengger “memamerkan karakter yang memiliki daya tarik tersendiri dan kesederhanaan.”

“Jika ditanyakan mengenai adat melawan perzinahan, pencurian dan kejahatan yang lain, jawaban mereka bulat seakan telah disiapkan, bahwa kejahatan semacam ini tidak mereka kenal, dan akibatnya tidak ada hukuman yang ditetapkan,” ungkap Raffles. “Mereka pada kenyataannya hidup hampir tanpa kejahatan, secara umum keadaannya damai, teratur, jujur, rajin dan bahagia. Mereka tidak mengenal apa yang disebut judi, dan juga tidak menggunakan opium.”

Baca juga: Dari Editor Mei 2019: Memuliakan Sungai, Memuliakan Peradaban

Agung Dwi Laksono, seorang kawan dan peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, mengungkapkan kepada saya tentang fenomena belakangan ini di sebuah desa di Tengger. Dia menemukan indikasi pertumbuhan populasi yang melambat. Agung mengendus sederet faktor penyebabnya: mata pencarian, budaya, lahan, dan program keluarga berencana dari pemerintah.

“Bila populasi bertambah, maka lahan semakin menyempit, tidak cukup lagi untuk menghidupi mereka. Untuk itu perlu pengendalian jumlah penduduk supaya tidak ada yang meninggalkan wilayah tersebut karena mencari pekerjaan.” Menurut Agung dalam laporannya bertajuk Tengger, Kearifan Lokal yang Bertahan dalam buku-el Nusantara Etnographic, mengungkapkan bahwa orang-orang Tengger memang memiliki tradisi wajib untuk merawat dan menghormati leluhur. “Dan, kesemuanya itu hanya bisa dilakukan bila orang Tengger tetap tinggal di wilayah yang ditempati wilayah para leluhurnya, di tempat para leluhur itu disemayamkan.”

Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini sejatinya terancam kelestariannya lantaran kian dijejali wisatawan. Akhir tahun silam kita pun dikejutkan atas bencana kebakaran yang menghanguskan sekitar 30 hektare sabana dan vegetasi gunungnya.

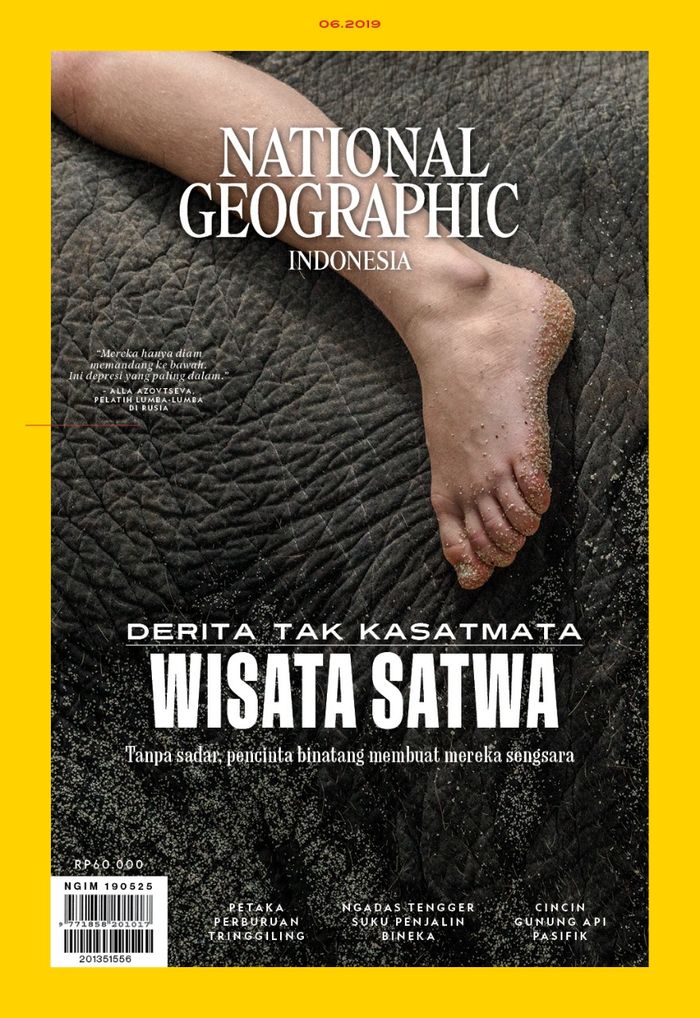

Pada edisi Juni 2019 kami menyajikan kisah salah satu teladan kehidupan Desa Ngadas di punggung Pegunungan Tengger karya fotografer Yoppy Pieter, "Punggawa Kasih di Punggung Naga".

Mereka adalah titisan pengungsi asal Majapahit yang hidup dalam keragaman, namun tetap bertimbang hati antarsesama dan lingkungannya. Mereka hidup dalam kedamaian walau banyak di antara mereka memiliki keyakinan yang berbeda-beda, bahkan dalam satu keluarga inti.

Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tampaknya, mereka telah dipersatukan oleh budaya.

Terima kasih karena bersedia membaca National Geographic Indonesia.

Baca juga: Indonesia adalah Sebuah Negeri Bermukjizat. Adakah Buktinya?

| Penulis | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

| Editor | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

KOMENTAR