Nationalgeographic.co.id—Pada 1891, seorang paleoantropolog Belanda, Eugène Dubois menemukan Pithecanthropus erectus di Trinil, Jawa Tengah. Temuannya membuka pandangan tentang kehadiran peradaban purba Nusantara untuk catatan sejarah.

Tak hanya Dubois, banyak temuan fosil manusia purba dan bangunan kuno juga terungkap oleh para arkeolog. Temuan itu membuat kita--orang awam--bertanya-tanya tentang bagaimana sejatinya sebuah tempat menjadi situs arkeologi? Dan, seberapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk penelitian maupun penggalian?

Adhi Agus Oktaviana dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) menjelaskan, untuk mengungkap temuan bisa lewat dua cara, yakni dari laporan warga dan dari para peneliti itu sendiri.

Laporan warga sangat penting untuk penelitian. Di satu sisi perlu ada peningkatan kesadaran warga akan pentingnya pengungkapan situs purbakala, karena akan ada rasa kebanggaan sendiri terkait leluhur di tanahnya.

Para arkeolog di Indonesia lebih mengandalkan laporan warga, karena keterbatasan SDM dari lembaga penelitian. Selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, arkeolog akan bereksplorasi untuk mengembangkan situs-situs lainnya. Suatu situs bisa diungkap dengan pertimbangan lingkungan, seperti gua, sifat tanah, dan kedekatannya dengan sumber air.

"Setelah situs satu ditemukan, penelitinya mensurvei areal di sekitar situs tersebut," ujarnya saat dihubungi National Geographic Indonesia, Kamis (23/09/2021).

Baca Juga: Alat Berburu dan Meramu Masyarakat Sulawesi pada Ribuan Tahun Lalu

"Misalnya kayak di Maros-Pangkep, di antara Leang Jarie sama Leang Burung, itu ada beberapa situs di sana yang kita temukan, seperti Leang Balang Pakalu—itu saja kita temukan hampir sekitar tujuh situs tambahan seperti gua-gua begitu, ada cap tangan, ada sampel, cuma belum kita publikasikan, karena belum dianalisis."

Dia telah mengikuti berbagai penelitian arkeologi, khususnya di Leang-Leang, Sulawesi Selatan sejak 2014. Kini, ia sedang melakukan penelitian terkait rute migrasi manusia berdasarkan data sampel dari cadas yang ditemukan.

Melansir Discover Magazine, para arkeolog juga bisa menemukan situs purbakala dengan mencari indikator halus seperti situs terkubur lewat mengintip tanah menggunakan radar yang menembus tanah. Atau juga bisa dengan secara sederhana lewat citra satelit Google Earth, yang keunggulannya bisa dipetakan, sebagaimana Adhi Agus Oktaviana juga biasa lakukan.

Tapi kadang kala daerah hutan lebat membuat kawasan tidak bisa muncul di satelit, karena tertutup pohon. Cara alternatifnya adalah bisa memanfaatkan LiDAR, atau Light Detecting and Ranging, alat canggih untuk mengindera medan 3D secara mendetail dan menghapus vegetasi secara digital.

Pekerjaan ini biasanya mengandalkan tim dari mahasiswa S1 ilmu arkeologi, yang harus memiliki softskill 3D dan digital, terang Oktaviana. Mahasiswa juga berperan untuk melakukan analisis, dan sebagai 'relawan' ekskavasi.

Contoh penggunaan LiDAR bisa dilihat dengan penemuan di Guatemala yang menemukan 60.000 struktur peradaban Maya kuno. Kini situs itu masih terpendam di bawah hutan lebat.

Baca Juga: Menyingkap dan Memetakan Keunikan Gambar Cadas di Perairan Papua

Demi mengetahui lebih detail terkait situs, para arkeolog harus melakukan ekskavasi. Sampel penemuan yang menarik dalam ekskavasi dapat dianalisa lewat carbon dating.

Oktaviana memaparkan, sampel bisa digunakan lewat kerang yang diduga sisa makanan manusia purba, atau sisa pembakaran. Sisa pembakaran ini bisa menjadi acuan tentang lapisan tanah yang terbentuk untuk mengetahui umurnya.

"Bisa juga kita kalau ketemu itu ada kubur manusia di kedalaman satu meter. Itu bisa dalam puiblikasi di jurnal internasional, ada sistem pengecekan. Bisa dari tulangnya kita ambil, bisa juga dari arang yang satu konteks dengan tulang tersebut," terangnya.

Jalan pintas mengetahui sebuah kerangka adalah milik manusia purba juga bisa lebih mudah, bila masyarakat memiliki pengetahuan tersebut. Oktaviana memberi contoh pada situs Gua Harimau di Sumatera Selatan.

Baca Juga: DNA Pertama Penghuni Wallacea Ungkap Asal-Usul Penghuni Sulawesi

"Dari 2009 itu, informasi pertama dari Bapak Ferdinata, orang dari masyarakat di Padang Bindu. Dia melaporkan—kan itu sebelumnya Arkenas penelitiannya di Karang Pelaluan—Nah, Pak Ferdinata itu ngasih tahu ada gua yang besar dan potensinya besar," terangnya.

Selanjutnya disurvei dan diekskavasi setiap tahunnya, hingga menemukan sekitar 81 individu di sana.

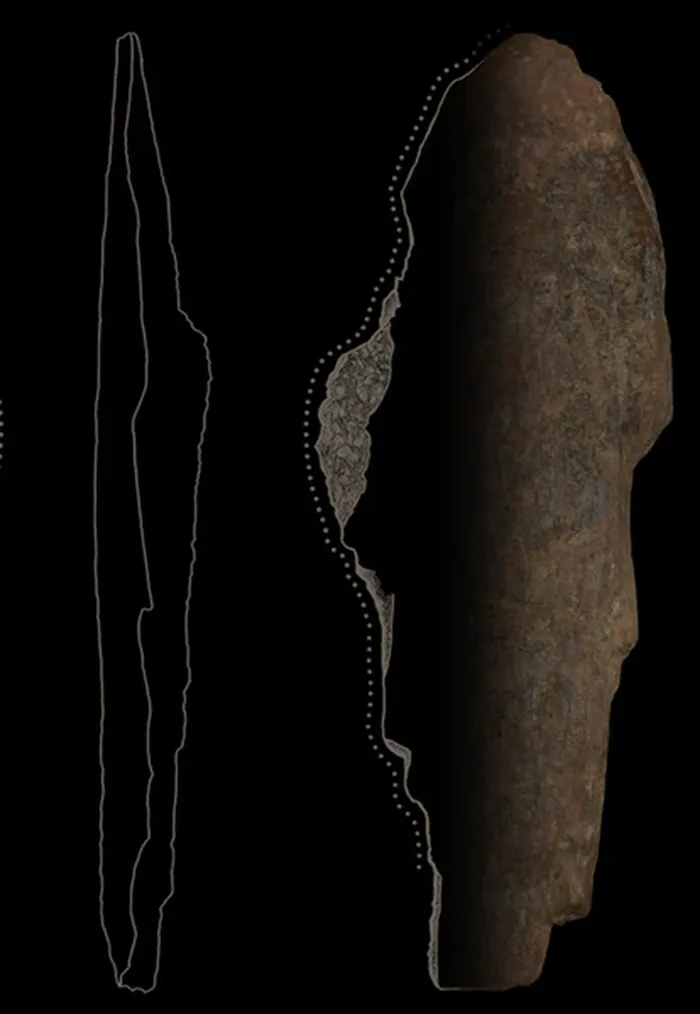

Ada pula perkakas yang digunakan manusia purba, seperti alat batu. Bagi orang awam sekilas seperti batu biasa, tetapi bagi arkeolog untuk mengetahuinya bisa diamati mendalam di lokasi. Penggunaan akan nampak pada sisa goresan atau kilap.

Lebih lanjut lagi, bisa diamati menggunakan mikroskop untuk mengetahui bekas menggores benda seperti tulang atau daging.

"Dari ekskavasi juga bisa lihat kalau ada tulang-tulang yang dipotong dari batu. Nah, bisa kelihatan berbentuk seperti V shape atau U, itu bisa dibedakan dari [dipotong dengan] batu atau bukan.

Mulai dari alat, transportasi penelitian, hingga pemindaian seperti carbon dating, tentu membutuhkan biaya yang tidak murah. Oktaviana memaparkan, penelitian dari Arkenas mendapatkan bantuan dana setelah membuat proposal riset. Maksimal biaya yang diberikan setiap penelitian adalah Rp300 juta.

"Tahun depan kemungkinan akan berubah karena masuk di badan riset inovasi, BRIN," terangnya. "Kalau 2021 ke belakang, itu dari Balitbang Kemendikbud, dari APBN, itu ada skalanya."

Kalau riset kerjasama dari luar negeri, biasanya dari berbagai pihak. Mulai dari penyedia beasiswa, hingga lembaga nirlaba seperti National Geographic Society. Bedanya dengan penelitian dengan di dalam negeri, jangka waktu penelitian bisa lebih panjang dan jumlah biayanya lebih besar.

"Semoga ke depannya, lewat BRIN itu, penelitian bisa lebih meningkat lagi, sih," harapnya.

Baca Juga: Memetakan Seni Cadas di Perairan Papua, Menyingkap Peradaban Leluhur Nusantara

| Penulis | : | Afkar Aristoteles Mukhaer |

| Editor | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

KOMENTAR