Dia menuturkan, aksara tambahan ini ibarat huruf Arab yang tidak bisa menyebutkan pelafalan 'P', yang kemudian dimodifikasi dengna huruf 'fa'--yang titiknya satu--menjadi tiga titik untuk melafalkannya.

Uniknya, terang Woro, setiap naskah memiliki tembang Jawa seperti Asmaradhana, Dhandanggula, dan Pocung. Adi menambahkan, penggunaan tembang adalah sarana belajar yang digunakan penulis naskah-naskah ini supaya yang membaca atau penerimanya bisa menangkap pelajaran yang ada di dalamnya.

"Mereka yang mendengar akan mudah menangkap untuk apa yang mereka pelajari. Misal, [tembang] Durmo bisa digunakan dalam cerita peperangan. Dalam tembang Jawa itu fungsinya agar mereka yang mendengarkan dan mengetahui isinya akan lebih mudah menerima daripada prosa."

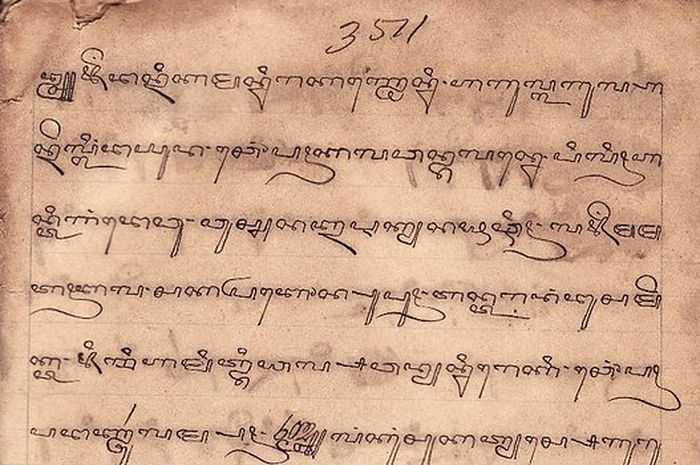

Bagaimana akulturasi naskah berawal? Adi mengutarakan, manuskrip Cina-Jawa sudah ada sejak abad ke-17. Berdasarkan catatan, masyarakat Tionghoa di abad ke-18 bahkan hidup bergaya Jawa lalu dengan cepat mengenal dan lancar berbahasa daerah.

Kebanyakan dari mereka adalah juru tulis, dan masyarakat Tionghoa tersebut memeluk agama Islam dengan mendirikan kawasan dan masjid tersendiri di Krukut, Kebun Jeruk, dan Tambora. Awalnya, mereka menggunakan tulisan Arab-Melayu untuk catatan yang bisa dikonsumsi umum.

"Kemudian di pertengahan abad ke-19, surat kabar dalam bahasa Melayu dengan [tulisan] Latin, terbit di Jawa, yaitu Surat Kabar Bahasa Melayu, Surat Chabar Betawie, dan lain-lain," terang Adi. "Sehingga orang peranakan (Tionghoa) menccari ilmu kesusastraan Melayu, yang lainnya berpaling ke negeri ayah mereka dan memelopori terjemahan-terjemahan dari karya-karya dalam bahasa Cina."

Baca Juga: Orang Cina dalam Cerita Sebutir Kacang di Jalur Rempah Nusantara

| Penulis | : | Afkar Aristoteles Mukhaer |

| Editor | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

KOMENTAR