Nationalgeographic.co.id— Saya menggemari perjalanan ke kota-kota pusaka di Indonesia. Saya beruntung memiliki kesempatan untuk menapaki puing-puing benteng yang diduga kota kolonial pertama di negeri ini: Fort São João Baptista.

Pertahanan pertama milik Portugal di Ternate itu diprakarsai oleh Antonio de Brito pada 1522. Pembangunan bertahap telah mewujudkan barak, kapel, sekolah, permukiman, dan menara-menara ala kastel di Eropa. Dinding luarnya lebih besar ketimbang Benteng Malaka, dan dikelilingi parit.

Hampir seabad kemudian, muncul kota bernuansa Eropa di pesisir utara Jawa yang dibangun di atas puing-puing Kota Jayakarta di Muara Ciliwung. Batavia, rupa kota itu merupakan jawaban atas tantangan yang dihadapinya pada 400 tahun silam: berbenteng, bertembok kota, dan permukiman bersabuk kanal.

Penyebutan sepetak kawasan di Muara Ciliwung ini memiliki sejarah panjang tentang dinamika penyebutan sebuah kota. Pada masa Kerajaan Pajajaran, kota pelabuhan ini dijuluki Sunda Kelapa. Setelah ditaklukkan Kesultanan Banten, ia berganti nama menjadi Jayakarta (atau Jacatra dalam penyebutan dokumen Eropa). Berikutnya, Batavia menggantikan Jayakarta setelah penaklukkan Belanda. Terakhir, sejak pendudukan Jepang pada 1942, kota ini bernama Jakarta—sampai sekarang.

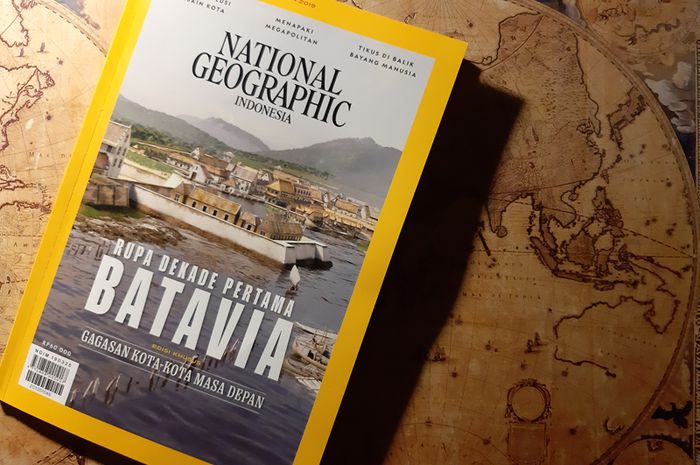

Pada edisi ini kami bekerja sama dengan Westfries Museum, yang bertempat di Horn, untuk menyajikan rupa kota Batavia pada dekade pertamanya. Saya menyampaikan terima kasih kepada Cees Bakker selaku kurator Westfries Museum dan Rob Tuytel sebagai seniman di balik riset dan karya impresinya tentang Kota Batavia. Peta Batavia yang menjadi acuan Rob adalah peta karya Frans Florisz. Berckenrode, seorang pengukur Batavia. Ia menorehkan pada kanvas, setahun sebelum penyerbuan Mataram. Tampaknya, sebagian dari wajah Batavia yang dilukis Frans pada peta itu merupakan rencana yang belum sepenuhnya dikerjakan. Peta itu menjadi koleksi Jan Pieterzoon Coen, yang setelah sang gubernur jenderal VOC itu wafat pada 1629, dibawa pulang oleh istrinya ke Hoorn, Belanda. Pada 1918, peta itu ditemukan kembali lalu dibuat reproduksinya yang kini disimpan di Tropenmuseum.

Sampul pada edisi April 2019 melukiskan Kastel Batavia pertama yang masih berdiri kokoh pada 1627, meski Kastel Batavia Kedua sudah hampir selesai. Lokasinya di Muara Ciliwung. Tampak perkembangan permukiman kota itu dalam dekade pertamanya.

Rupa kota itu mungkin telah menjelma sebagai kota modern, namun kadang saya bisa merasakan adanya gairah warganya terkait toponimi lamanya. Dari jejak budaya sebuah kawasan atau seruas jalan, kita bisa mengetahui jantung atau pembagian ruang kota.

Saat singgah ke sebuah kota, saya menyusurinya dengan berjalan kaki atau berbincang dengan warganya. Kadang, saya menemukan persepsi warga yang lebih segar terkait kota yang mereka huni.

Belakangan ini saya juga mengamati menjamurnya komunitas di beberapa kota yang menggelar diskusi-diskusi tentang riwayat kota dan persoalan tentang pelestariannya. Sebuah kota muncul dan berkembang bukan untuk dikagumi belaka. Ketersediaan akses, infrastruktur, fasilitas publik, dan aglomerasi ekonomi merupakan latar yang memengaruhi perkembangan suatu kota—baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Kini, seberapa jauh peran kota dalam melayani kebutuhan warganya menjadi salah satu indikator kota yang layak huni.

Sebagai warga, kita kerap melewatkan pemahaman soal keruangan. Padahal, penataan kawasan mungfkin akan menghidupkan kembali jiwa kota. Saya pikir forum diskusi yang digelar warga demi menelusuri jejak kota mereka dan memahami ruang yang berubah merupakan bagian dari pencarian kesejatian jiwa kota.

Saya menulis “Empat Abad Kota Batavia” untuk edisi April, sekadar memerikan bagaiamana upaya warga demi mengembangkan kota cikal bakal Jakarta. Edisi ini turut menandai 14 tahun kehadiran National Geographic untuk menginspirasi Indonesia.

| Penulis | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

| Editor | : | Gita Laras Widyaningrum |

KOMENTAR