Nationalgeographic.co.id— “Apabila seorang melepaskan anaknya mengaji, maka datanglah ibu atau bapa budak yang akan mengaji itu dahulu menyembah guru...,” ungkap Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi.

Kemudian Abdullah melanjutkan, orangtua akan membawakan sirih dan penganan bersama dengan anak yang hendak dititipkan untuk mengaji. Ketika menitipkan anaknya, bapak atau ibunya biasanya berkata kepada sang guru: “Tuan atau Enci, sahaya pinta dua perkara sahaja: pertama-tama biji mata budak ini dan kedua kaki tangannya jangan dipatahkan, maka lain daripada itu, enci’ punya suka.”

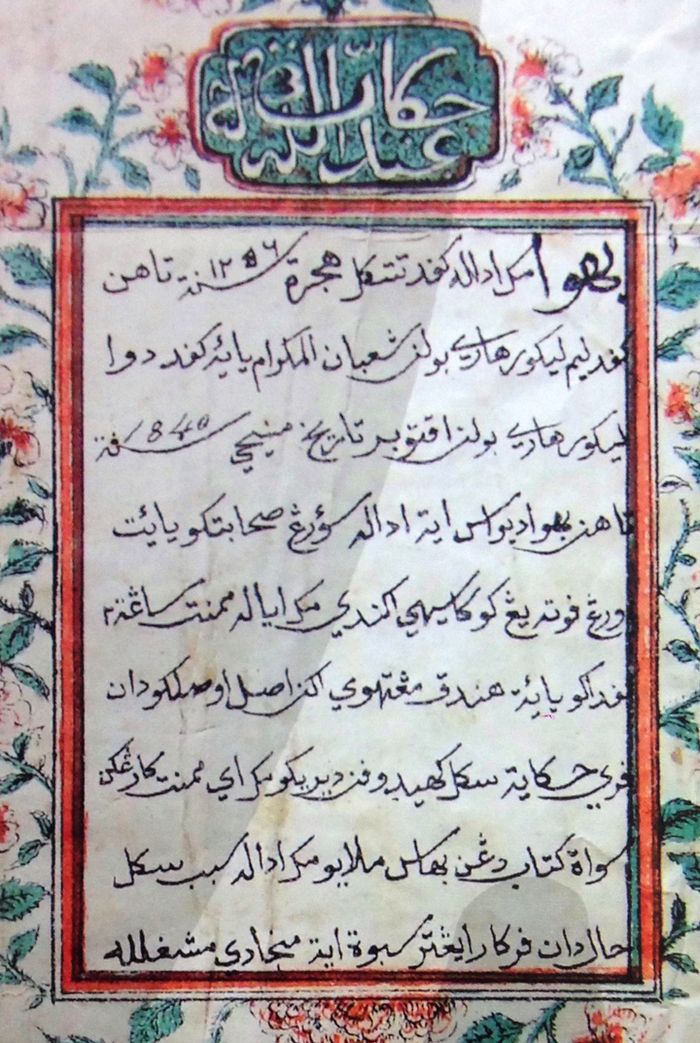

Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi (1796-1854) mengisahkan pengalamannya ketika bocah perihal permulaan belajar mengaji dalam autobiografinya yang berjudul “Hikayat Abdullah”. Naskah itu ditulis dalam bahasa Melayu dengan aksara Jawi sekitar 1840 dan 1843. Edisi cetak batunya dipublikasikan di Singapura oleh Mission Press pada 1849. Sejatinya, penggalan riwayat hidupnya itu ditulis atas permintaan seorang pendeta yang juga majikannya di Singapura. Dia mengaku juga sebagai juru tulis Thomas Stamford Raffles. Kata “munsyi” yang melekat pada namanya, merupakan sebutan lazim untuk seorang guru di Melayu. Sampai akhir hidupnya, Abdullah dikenal sebagai profesor munsyi di Singapura.

Baca juga: Studi: Menghargai Keberagaman Membawa Dampak Positif Bagi Kita

Kadang Abdullah terkenang-kenang tentang palu, pukulan, tamparan, gerutu dan makian dari sang guru kala dia masih kanak-kanak. Bahkan, acap kali gurunya memukul kepalanya dengan papan loh, hingga pecahlah itu papan. Sang guru, yang diungkapkan Abdullah bertampang masam, juga kerap merajuk dan menghardiknya. Setiap kali anak-anak melakukan kesalahan dalam membaca ayat-ayat Alquran hingga membolos mengaji, mereka tak kuasa lepas dari cengkeraman disiplin sang guru. Tampaknya, anak-anak semasa Abdullah pun sudah terbiasa dengan berbagai bentuk hukuman dari sang guru. Malahan, dia mengibaratkan muka sang guru lebih menyeramkan ketimbang muka harimau. “Mahulah aku memandang muka harimau daripada memandang muka guruku itu.”

Malahan, dia mengibaratkan muka sang guru lebih menyeramkan ketimbang muka harimau. “Mahulah aku memandang muka harimau daripada memandang muka guruku itu.”

Dalam “Hikayat Abdullah”, dia memerikan sembilan hukuman yang kerap didera para santri pada masanya yang tergantung kesalahan, lengkap dengan ilustrasi 'alat penyiksaan' atau peragaan hukuman.

Pertama, rotan dan apit Cina untuk santri yang mencuri atau kerap memukul kawan-kawannya. Abdullah mengungkapkan apit Cina dibuat dari rotan saga sejumlah empat keping, panjangnya sekira sejengkal tangan. Empat keping rotan tadi ujungnya dikunci, sementara ujung lainnya dikaitkan dengan tali. Mirip rangka kipas tangan. Jemari santri terhukum dimasukkan di antara keping rotan, kemudian sang guru menarik tali sekencang-kencangnya untuk menjepit jemari santri terhukum tadi.

Kedua, kayu palat, yaitu sebatang kayu yang berlubang tiga, untuk menghukum santri yang bolos mengaji, memanjat-manjat pohon, hingga menendang kawan. Di kedua ujung kayu palat ditambatkan tali yang menjulur masulk ke lubang tengah. Sementara dua lubang di setiap sisinya untuk memasukkan kedua kaki terhukum. Sang guru menyesah kedua telapak kaki santri, mungkin dengan rotan.

Ketiga, rantai besi dan kayu untuk santri yang kerap berkelahi, tak mengindahkan ajaran orangtuanya, dan lambat belajar. Rantai diikatkan di pinggang santri dan kayu dipanggulnya berkeliling tempat mengaji. Dia tidak boleh pulang, makan pun di tempat hukuman.

Keempat, singgang bagi santri-santri yang kerap membantah. Santri disuruh memegang telinga kiri dengan tangan kanan, dan sebaliknya, sembari duduk dan berdiri yang dilakukan berulang kali sampai sang guru puas.

Kelima, santri yang malas mengaji ditunggingkan menghadap asap pedih dari sabut kering dan lada yang dibakar. Imbasnya, air mata dan air hidung santri bercucuran.

| Penulis | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

| Editor | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

KOMENTAR