Nationalgeographic.co.id— “Apabila seorang melepaskan anaknya mengaji, maka datanglah ibu atau bapa budak yang akan mengaji itu dahulu menyembah guru...,” ungkap Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi.

Kemudian Abdullah melanjutkan, orangtua akan membawakan sirih dan penganan bersama dengan anak yang hendak dititipkan untuk mengaji. Ketika menitipkan anaknya, bapak atau ibunya biasanya berkata kepada sang guru: “Tuan atau Enci, sahaya pinta dua perkara sahaja: pertama-tama biji mata budak ini dan kedua kaki tangannya jangan dipatahkan, maka lain daripada itu, enci’ punya suka.”

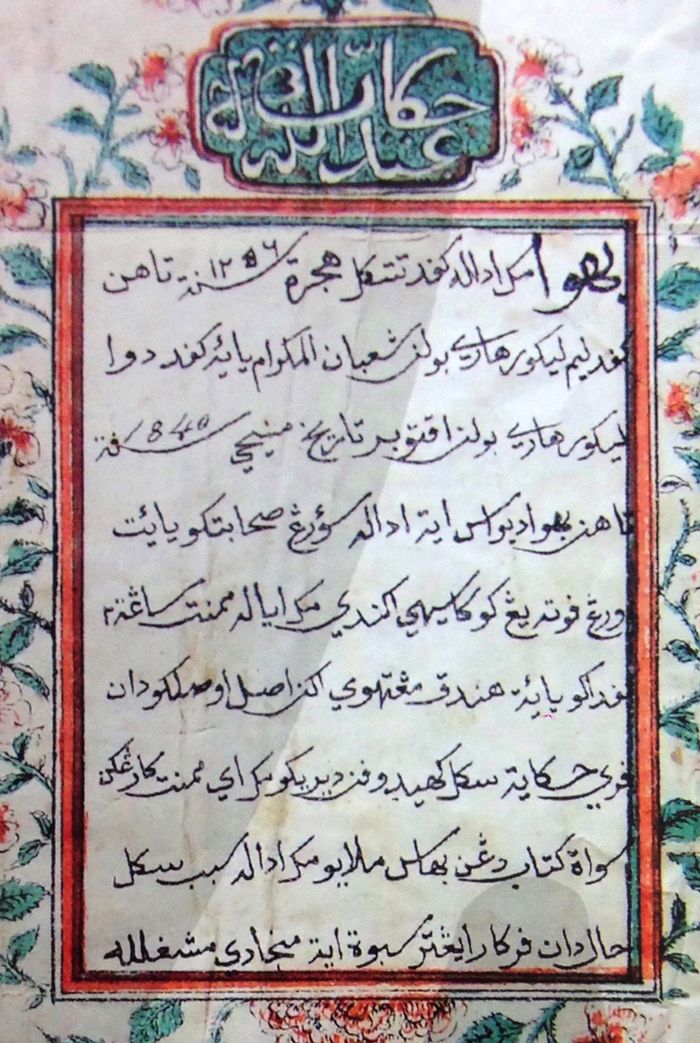

Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi (1796-1854) mengisahkan pengalamannya ketika bocah perihal permulaan belajar mengaji dalam autobiografinya yang berjudul “Hikayat Abdullah”. Naskah itu ditulis dalam bahasa Melayu dengan aksara Jawi sekitar 1840 dan 1843. Edisi cetak batunya dipublikasikan di Singapura oleh Mission Press pada 1849. Sejatinya, penggalan riwayat hidupnya itu ditulis atas permintaan seorang pendeta yang juga majikannya di Singapura. Dia mengaku juga sebagai juru tulis Thomas Stamford Raffles. Kata “munsyi” yang melekat pada namanya, merupakan sebutan lazim untuk seorang guru di Melayu. Sampai akhir hidupnya, Abdullah dikenal sebagai profesor munsyi di Singapura.

Baca juga: Studi: Menghargai Keberagaman Membawa Dampak Positif Bagi Kita

Kadang Abdullah terkenang-kenang tentang palu, pukulan, tamparan, gerutu dan makian dari sang guru kala dia masih kanak-kanak. Bahkan, acap kali gurunya memukul kepalanya dengan papan loh, hingga pecahlah itu papan. Sang guru, yang diungkapkan Abdullah bertampang masam, juga kerap merajuk dan menghardiknya. Setiap kali anak-anak melakukan kesalahan dalam membaca ayat-ayat Alquran hingga membolos mengaji, mereka tak kuasa lepas dari cengkeraman disiplin sang guru. Tampaknya, anak-anak semasa Abdullah pun sudah terbiasa dengan berbagai bentuk hukuman dari sang guru. Malahan, dia mengibaratkan muka sang guru lebih menyeramkan ketimbang muka harimau. “Mahulah aku memandang muka harimau daripada memandang muka guruku itu.”

Malahan, dia mengibaratkan muka sang guru lebih menyeramkan ketimbang muka harimau. “Mahulah aku memandang muka harimau daripada memandang muka guruku itu.”

Dalam “Hikayat Abdullah”, dia memerikan sembilan hukuman yang kerap didera para santri pada masanya yang tergantung kesalahan, lengkap dengan ilustrasi 'alat penyiksaan' atau peragaan hukuman.

Pertama, rotan dan apit Cina untuk santri yang mencuri atau kerap memukul kawan-kawannya. Abdullah mengungkapkan apit Cina dibuat dari rotan saga sejumlah empat keping, panjangnya sekira sejengkal tangan. Empat keping rotan tadi ujungnya dikunci, sementara ujung lainnya dikaitkan dengan tali. Mirip rangka kipas tangan. Jemari santri terhukum dimasukkan di antara keping rotan, kemudian sang guru menarik tali sekencang-kencangnya untuk menjepit jemari santri terhukum tadi.

Kedua, kayu palat, yaitu sebatang kayu yang berlubang tiga, untuk menghukum santri yang bolos mengaji, memanjat-manjat pohon, hingga menendang kawan. Di kedua ujung kayu palat ditambatkan tali yang menjulur masulk ke lubang tengah. Sementara dua lubang di setiap sisinya untuk memasukkan kedua kaki terhukum. Sang guru menyesah kedua telapak kaki santri, mungkin dengan rotan.

Ketiga, rantai besi dan kayu untuk santri yang kerap berkelahi, tak mengindahkan ajaran orangtuanya, dan lambat belajar. Rantai diikatkan di pinggang santri dan kayu dipanggulnya berkeliling tempat mengaji. Dia tidak boleh pulang, makan pun di tempat hukuman.

Keempat, singgang bagi santri-santri yang kerap membantah. Santri disuruh memegang telinga kiri dengan tangan kanan, dan sebaliknya, sembari duduk dan berdiri yang dilakukan berulang kali sampai sang guru puas.

Kelima, santri yang malas mengaji ditunggingkan menghadap asap pedih dari sabut kering dan lada yang dibakar. Imbasnya, air mata dan air hidung santri bercucuran.

Keenam, tali pintal untuk menghukum santri yang salah saat mengaji. Tali ditambatkan ke pinggang santri yang malang itu, kemudian diikatkan di tiang. “Sebelum ia dapat, tiada ia dilepaskan; dihantar nasi oleh ibu bapanya di situ,” tulis Abdullah.

Ketujuh, bagi santri yang kerap berani melawan, membolos, dan mencuri hukumannya “digantung kedua belah tangannya, tiada berjejak kakinya.”

Kedelapan, bagi santri yang jahat dan suka membolos akan disesah pantatnya oleh sang guru mengaji.

Kesembilan, santri yang sering berbohong dan gemar memaki orang maka mulutnya digosok lada Cina.

Mengaji menjadi aktivitas hidup yang menyeramkan bagi Abdullah yang belia. Sampai-sampai dia mengungkapkan kejujuran isi hatinya, “Ketika itu penuhlah dalam hatiku dengan benci dan amarah dan dengki akan orang yang mengajar aku itu. Maka, beberapa do’aku, mudah-mudahan kalau boleh segera ia mati, supaya tiada aku susah belajar...”

“Ketika itu penuhlah dalam hatiku dengan benci dan amarah dan dengki akan orang yang mengajar aku itu. Maka, beberapa do’aku, mudah-mudahan kalau boleh segera ia mati, supaya tiada aku susah belajar...”

Abdullah juga mengungkapkan rasa suka citanya ketika sang guru mengaji jatuh sakit sehingga mengaji pun libur. Kadang dia mencari alasan sakit supaya bisa membolos, kendati hanya sakit ringan. Bermain layang-layang adalah tujuan pelariannya.

Namun tatkala dewasa, Abdullah baru menyadari betapa beruntungnya dia karena berkesempatan menempa diri belajar mengaji. Dalam “Hikayat Abdullah”, dia mengungkapkan bahwa bilur-bilur rotan di badannya ibarat suluh perjalanan hidupnya. Sementara tamparan dari guru mengajinya menjadi cermin mata bagi masa depannya, demikian ungkap Abdullah. “Bahwa sekaranglah baharu aku kecap akan air madu yang telah terpancar daripada sarang lebah yang telah kuusahakan menunggu akan dia daripada zaman kecilku itu.”

Baca juga: Survei Membuktikan Orang yang Aktif Beragama Cenderung Lebih Bahagia

“Adapun ‘ilmu dan kepandaian itu menajdi tangga kepada pangkat kekayaan dan kekayaan ityu membawa kebesaran.” Abdullah mengutip perkataan arif pada zamannya, “Apabila engkau dapat wang, belikan emas; maka jualkan pula emas itu, belikan intan; maka jualkan pula intan itu, belikan manikam; jualkan pula manikam itu, belikan ‘ilmu.”

Staf fotografer National Geographic Indonesia, Yunaidi, memiliki kedekatan dengan gambaran kisah yang diriwayatkan Abdullah. Mungkin lantaran mereka sama-sama dibesarkan dalam rumpun budaya Melayu—kendati terpaut zaman nun jauh.

“Saya merasakan dicambuk di kaki, atau dipukul bagian tangan saat tidak hafal ayat Alquran,” tutur Yunaidi mengenang masa bocahnya di pedalaman Sumatra Barat pada akhir 1990-an.

Selepas magrib mengambang, dia bersama neneknya menjumpai seorang guru mengaji di kampungnya, Ungku Wali namanya. Mirip kisah Abdullah, sang nenek membingkiskan beras dalam kain putih untuk sang guru mengaji. Yunaidi masih ingat, neneknya pasrah menitipkan dirinya kepada sang guru mengaji. Dia menirukan perkataan neneknya kepada Ungku Wali, “Anggaplah seperti anak Ungku, dan didiklah seperti anak Ungku. Semuanya saya serahkan kepada Ungku.”

Tampaknya, Ungku Wali mengekspresikan rasa sayangnya—bak anaknya sendiri—itu lewat disiplin. Meskipun mendapat hukuman dari guru mengajinya, Yunaidi jauh lebih mujur ketimbang bocah-bocah semasa Abdullah. “Saya merasakan dicambuk di kaki, atau dipukul bagian tangan saat tidak hafal ayat Alquran,” tutur Yunaidi mengenang masa bocahnya di pedalaman Sumatra Barat pada akhir 1990-an.

Guru mengajinya kerap mencambuk para santri dengan rotan kala mereka tidak lancar dalam tugas hafalan. Hukuman paling ringannya, ujar Yunaidi, saat malam santri terhukum dibiarkan pulang berjalan kaki sendirian melewati hutan dengan hanya membawa suluh. Dia miris dengan masa lalunya sembari meratap, “Kenapa nenek saya rela menitipkan saya kepada guru itu.”

Saat saya bertanya apakah dia geram dan dendam dengan guru mengaji yang menghukumnya, Yunaidi menjawab sembari menyeringai, “Saya masih lugu waktu itu. Kejadian seperti itu sebenarnya dianggap sudah biasa di sana.” Lalu dia menambahkan, “Tapi, kalau kejadiannya di sekolah, saya bisa dendam.”

Orang tua mengikhlaskan nestapa dan aniaya itu terjadi asalkan anaknya lancar membaca dan menghafal Alquran. Namun, saat kekerasaaan semacam itu terjadi di sekolah formal, para wali murid jelas akan melabrak dan memprotes pihak sekolah.

“Sejak ada TPA, tidak ada hukuman itu lagi,” ujarnya. Taman Pendidikan Alquran (TPA) memisahkan metode pengajaran puritan dan modern. Pun, perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi ikut memberi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana mendidik dengan benar dan lebih manusiawi, kata Yunaidi. Kendati demikian, dia merasakan adanya perbedaan, "Dulu desa saya adalah pencetak juara qori dan qoriah sekabupaten," ujarnya, "sekarang tingkat kecamatan pun tidak juara."

“Benteng bahasa Melayu yang terkuat di dunia adalah di Indonesia,” ungkap Sweeney. “Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional negara Indonesia menjamin masa depan serta kejayaan bahasa tersebut sebagai bahasa Indonesia.”

Kembali soal sosok Abdullah. Kesusastraan Melayu berkembang di Indonesia dan Malaysia. Laporan pandangan mata si penulis terhadap kenyataan sosial yang sungguh terjadi di masyarakat merupakan persembahan terbesar Abdullah bagi kesusastraan Melayu modern. Abdullah juga menggunakan sudut pandang orang pertama dalam mengisahkan riwayatnya, sesuatu hal yang membedakan dengan penulis-penulis sebelumnya.

Amin Sweeney menyunting “Hikayat Abdullah” dalam bukunya Karya Lengkap Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi. Dia merupakan ahli bahasa Melayu keturunan Irlandia yang berkewarganegaraan Malaysia.

Sweeney mengungkapkan dengan gaya renyah tentang pemikirannya. “Dampak bahasa Munsyi Abdullah perlu diberi perhatian oleh siapa pun yang akan meneliti perkembangan sastra dan bahasa Indonesia,” tulisnya. Namun perihal “Hikayat Abdullah” sebagai autobiografi, Sweeney mewanti-wanti kita bahwa karya itu bukanlah buku harian Abdullah sehingga berhati-hatilah saat menjadikannya sebagai fakta sejarah.

Sweeney juga mengungkapkan bahwa Abdullah merupakan pencinta bahasa Melayu yang dibesarkan di Melaka. Namun demikian, ironisnya, bahasa Melayu kian terpojok di Malaysia.

“Benteng bahasa Melayu yang terkuat di dunia adalah di Indonesia,” ungkap Sweeney. “Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional negara Indonesia menjamin masa depan serta kejayaan bahasa tersebut sebagai bahasa Indonesia.”

(Artikel ini pernah terbit dengan judul "Azab Santri Bengal Abad Ke-19" pada 26 Juli 2016)

| Penulis | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

| Editor | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

KOMENTAR