Nationalgeographic.co.id—Sejak Era Pencerahan sampai ke pucuk-pucuk gunung api di negeri kita, cerita tentang gunung seakan tiada habisnya. Kelindan sains dan gunung pun menghasilkan banyak temuan ilmiah.

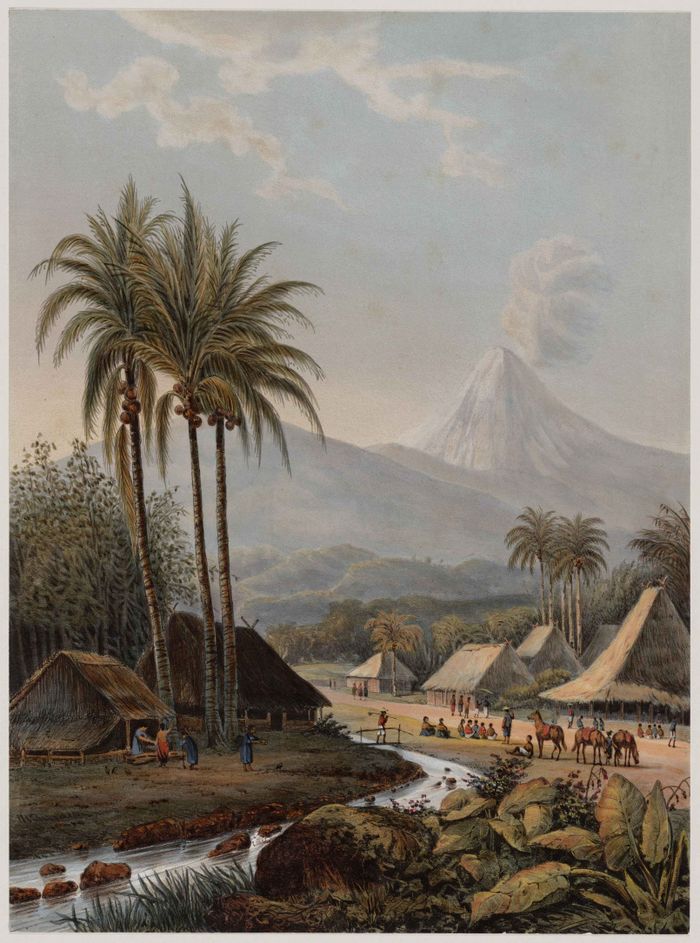

Heinrich Zollinger, ahli botani asal Swiss. Dia tinggal di sebuah vila pedesaan Tjikoja—kini Cikuya—Karesidenan Banten. Dia menjadi peneliti pertama yang berani berjejak di Tambora pada 1847. Artinya, tiga dasawarsa setelah letusan mahadahsyat yang berdampak pada perubahan iklim dunia. Dia mendaki dan memanjat reruntuhan tebing ketika Tambora masih hangat berselimut kepulan asap yang menyeruak ke angkasa.

Dia ditunjuk Kerajaan Belanda sebagai kolektor tanaman resmi di Hindia Belanda. Tugasnya melakukan ekspedisi ilmu pengetahuan. Koleksi herbariumnya telah tersebar di berbagai herbarium di Swiss dan Prancis. Namun, koleksi utamanya kini disimpan di Nationaal Herbarium Nederland di Universiteit Leiden dan Utrecht.

Baca Juga: Gelagar-Gelagar Gunung Api Terdahsyat di Nusantara

Zollinger demam hebat saat melakukan ekspedisi di Kandangan, sebuah desa di lereng tenggara Gunung Tengger, Jawa Timur. Dia tarjangkit malaria —salah satu ancaman terbesar penjelajah abad ke-19—kemudian tewas di desa tersebut pada 19 Mei 1859. Ketika itu usianya 41 tahun.

Kini, namanya dikenang dalam sebuah plakat di Botanischer Garten Zürich (Kebun Botani Zurich), Swis. Beberapa nama tumbuhan di Indonesia mengabadikan namanya. Sebagai contoh, dua dari seratusan tanaman obat yang digunakan penduduk sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak adalah Flacourtia rukam Zollinger & Moritzi dan Schismatoglottis rupstris Zollinger & Moritzi.

Dalam penjelajahannya sekitar sepuluh tahun di Hindia Belanda, Zollinger telah memberikan lebih dari 270 spesimen. Lebih dari 20 spesies tanaman, rumput laut dan jamur menggunakan nama "zollingerii" sebagai bagian penamaan Latin. Sebuah sumbangan besar dan bermanfaat kepada ilmu pengetahuan.

Baca Juga: Bagaimana Manusia Selamat Dari Letusan Gunung Berapi Toba Purba?

Indonesia adalah negeri dalam untaian gunung api. Sederet pendaki kawakan menjadikan gunung laksana guru—sains ancala. Bagi mereka gunung mengajarkan ilmu pendakian, kegunungapian, pengelolaan perjalanan, dan ilmu pelestarian.

Sepuluh tahun lalu saya mendapat penugasan dari Editor in Chief Yunas Santhani Azis. Saat itu saya baru bertugas dua bulan sebagai jurnalis di National Geographic. Tugasnya, mewawancarai salah satu legenda pendaki gunung dan panjat tebing Indonesia. Saat itu saya baru dua bulan berkarya sebagai jurnalis di majalah bingkai kuning ini.

Untuk pertama kalinya saya berjumpa dengan Adi Seno, sosok senior yang bersemangat dan rendah hati. Para pendaki mengenangnya sebagai seorang yang berkesempatan merayapi singgasana dewa-dewa gunung. Carstenz Pyramid 1986 dan 1992, Bugaboo Spire di Kanada 1986, Vasuki Parbat di Himalaya 1987, Chimborazo dan Cayombe di Ekuador 1988.

Baca Juga: Mengenang Jasa Pramono Edhie Wibowo Atas Pendakian Everest 1997

Saya tertarik ketika dia mengungkapkan bahwa panjat tebing sebagai sebuah karya seni. Baginya panjat tebing merupakan “atletik” dari naik gunung. Semua pendakian gunung itu berbasis pada panjat tebing. Di dalamnya terdapat sistematika berfikir seperti prosedur, perancangan kegiatan jangka pendek, dan penyelesaian jalur dengan waktu singkat.

“Seperti sebuah karya seni,” ujarnya. “Jika tidak ada pemanjat, maka tebing-tebing itu hanyalah sebuah batu.” Salah satu cara menikmati seni panjat tebing, ujarnya, mencoba sedekat mungkin dengan alam dengan “meminimumkan penggunaan bolt (bor pengaman) karena akan meninggalkan bekas.” Demikianlah, panjat tebing pada dasarnya dari petualangan atau alam. Apabila hanya berlatih melalui dinding, ungkapnya, “tentu hasilnya tidak maksimal”.

Namun demikian, dengan arif Adi Seno mengakui bahwa bahwa tidak semua ekspedisi berakhir sukses menuju puncak. Ada kalanya alam atau keadaan memaksa tim untuk tidak melanjutkan ekspedisi, seperti pengalamannya sebagai Pemimpin Tim Ekspedisi Everest Indonesia bersama Kopassus, 1997. Dia terpaksa memutuskan untuk menghentikan pendakian setelah salah satu tim telah sukses mencapai puncak. Tim yang sukses mencapai puncak dikisahkan dalam artikel Merah Putih di Atap Everest pada Juli 2020.

Baca Juga: Mengaku Cinta Alam? Yuk Traveling ke Gunung Tanpa Menyisakan Sampah

Ada satu perkataan Adi Seno yang selalu saya ingat. “Resiko dalam hidup adalah sebuah fakta yang dihadapi,” ujarnya, “dan kegiatan outdoor extreme menstrukturkan resiko menjadi sesuatu yang bisa dikelola”.

Selama satu dekade belakangan ini kegairahan dalam pendakian boleh dibilang meluap-luap. Sinema, media sosial, jaringan wisata turut memacu percepatan ini. Sayangnya, para pendaki kerap abai tentang konsep perjalanan lestari. Akibatnya, sampah bertebaran sepanjang jalur pendakian. Gunung Semeru yang berada di kawasan taman nasional menjadi salah satu contohnya.

Barangkali kita perlu berkaca kembali pada leluhur, yang memuliakan gunung sebagai tempat sakral dan terhormat. Pelajaran bijak, bukankah air yang selama ini menghidupi kita berasal dari kuasa hutan-hutan di gunung? Gunung ternoda, kita pun celaka.

| Penulis | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

| Editor | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

KOMENTAR