Nationalgeographic.co.id— Di suatu sore yang berpendar, langkah Agus Aris Munandar berhenti di tengah lorong Candi Borobudur. Dia mengamati satu adegan dalam panil relief di deretan atas dinding teras tingkat pertama. “Pandangan masih terlalu sesak, kita tidak bisa menikmatinya,” ungkapnya.

Kemudian dia mundur setapak seraya tetap mengamati relief itu. Tampaknya pandangannya masih belum juga nyaman sehingga Munandar mundur setapak lagi sampai badannya merapat ke pagar langkan.

Kini, satu kisah panil relief Lalitavistara bisa dilihat secara utuh dan nyaman: Adegan pelepasan keduniawian Bodhisattva, melukiskan Siddhārta Gautama sedang memotong rambut dan melemparkannya ke atas. Sementara para dewa berusaha menangkap dan mengumpulkan rambut-rambut tersebut. “Nah, barulah jelas semua!” serunya.

Munandar merupakan Guru Besar bidang arkeologi dari Universitas Indonesia. Dia melakukan kajian reka ulang para peziarah Borobudur masa lampau. Lewat pemaknaan jarak dengan melihat panil-panil relief di setiap lorong, Munandar mencoba menyaksikan kembali relief yang dipahatkan di pagar langkan dan dinding teras.

Baca juga: Situasi Candi Sewu Pasca Kecamuk Perang Jawa

Dalam agama Buddha, konsep cara memandang yang benar dihubungkan dengan salah satu ajaran Astavidha (delapan jalan mulia). Para peziarah yang memandang relief dengan benar berarti mereka bisa membaca rangkaian kisah dengan baik. Artinya, cara memandang yang baik merupakan bagian Dharma Buddha. “Jadi jarak yang tepat adalah simbol dari dharma yang benar,” ujarnya.

Saya turut mengitari candi dan mencoba memandangi relief dinding teras itu dengan cara seperti yang dilakukan Munandar. Dengan berdiri merapat ke pagar langkan saya bisa mengamati satu bingkai panil relief Lalitavistara dan Avadana yang berada di dinding teras candi dengan utuh dan pandangan yang nyaman–tidak menyesakkan dan tidak melelahkan mata. Namun, betapa saya terkejut ketika mendongak ke atas, seraut arca wajah Buddha seolah menatap saya.

Munandar tersenyum. Dia berkata bahwa cara memandang Buddha dengan mendongak mempunyai makna memandang arupadhatu atau tingkatan semesta paling tinggi yang tak berwujud. Secara kosmografi, ajaran Buddha membagi alam semesta menjadi tiga unsur: kamadhatu atau unsur nafsu, rupadhatu atau unsur wujud, dan arupadhatu.

Dalam membuat setiap tegakan, perancang candi ini selalu memikirkan bahwa yang paling atas adalah yang sempurna. Sambil mendongak dia berkata “Kita memang harus memandang Buddha ke atas karena arca itu tidak pernah satu level dengan kita.”

Baca juga: Pusat Arkeologi Nasional Menyingkap Misteri Candi yang Hilang

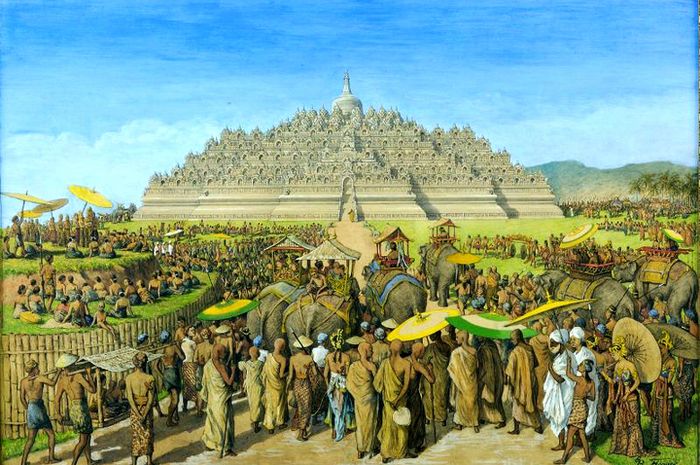

LEBIH DARI SERIBU TAHUN SILAM, rekahan bentang alam Gunung Merapi dan Merbabu masih terlihat sangat jelas. Kedua gunung di arah matahari terbit itu menjadi saksi peziarah kuno Borobudur ketika mengawali lawatannya ke pusat pembelajaran agama Buddha itu. Para peziarah berbusana warna kunyit meniti anak tangga dari pintu timur. Kemudian dengan dibimbing pendeta yang membawa gulungan-gulungan perkamen, mereka memasuki dan mengelilingi lorong secara pradaksina–searah jarum jam.

Ibarat pembelajaran dengan metode audio-visual, pendeta menjelaskan kisah di setiap adegan relief sementara para peziarah mendengarkan sekaligus mengamati relief dari dinding teras atau pagar langkan. Relief Borobudur selain digunakan untuk menghiasi bangunan suci itu, juga menjadi media pengajaran agama, dokumenatsi cerita, dan mempermudah akses pembelajaran oleh siapapun.

“Bahwa membaca dan merunut relief itu adalah proses yoga,” ungkap Munandar. Dalam keheningan dan keadaan beryoga peziarah memasuki empat tingkatan lorong sambil mengelilingi Borobudur.

Perjalanan mengelilingi sepuluh kali sambil membaca relief Borobudur senantiasa dilakukan oleh para peziarah kuno. Mereka bersungguh-sungguh bersiap memasuki tahap kehidupan Bodhisattva: Terlepas secara mutlak dari segala ikatan duniawi dan dapat bebas secara mutlak dari kelahiran kembali. “Saya cukup takjub, itu sesuai dengan konsep dasabodhisattva-bhummi, bahwa ada sepuluh lapisan yang harus dilalui orang untuk mencapai pencerahan,” ungkap Munandar menegaskan.

Dalam reka ulang Munandar, akses ke dalam lorong-lorong Borobudur pun disesuaikan dengan tingkatan pendeta Buddha. Lorong yang lebih tinggi menandakan tingkatan lebih tinggi pula menuju pencerahan.

Lalu, bagaimana dengan pusat pengajaran Buddha lainnya? Tampaknya ada kesejajaran makna antara Candi Borobudur di Jawa kuno dan Stupa Sāñci di India kuno. Artinya, perjalanan mengelilingi Candi Borobudur sama dengan perjalanan mengelilingi Stupa Sāñci. Perjalanan keduanya dianggap sebagai simbol penghayatan kehidupan Siddhārta Gautama sejak dia dilahirkan hingga wafat dan memasuki nirwana.

“Simpulannya cukup mengejutkan!” kata Munandar, “Apa yang tadinya diperkirakan para arkeolog bahwa membaca relief Borobudur itu mudah ternyata harus berkali-kali berkeliling searah jarum jam dengan cara merapat ke salah satu dindingnya.”

| Penulis | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

| Editor | : | Silvita Agmasari |