Nationalgeographic.co.id—Dalam sejarah Korea kuno, cuaca sering kali menjadi katalisator kerusuhan politik di Korea. Bencana alam dianggap sebagai pertanda bahwa dewa murka. Untuk meredakan kemarahan para dewa, kurban pun dipersembahkan.

Terkadang, ritual dan pengurbanan tidak diperlukan. Konon kehadiran raja saja sudah cukup untuk membujuk awan agar melepaskan air yang menyelamatkan nyawa.

Hal ini terjadi ketika Raja Sejong mengunjungi Mangwonjeon pada musim panas tahun 1425. Selama beberapa waktu, wilayah tersebut mengalami kekurangan hujan. Menurut legenda, begitu ia tiba, hujan mulai turun.

Karena gembira, Raja Sejong menamai paviliun tersebut Huiujeong. Huiujeong berarti paviliun yang bertemu dengan hujan yang menyenangkan.

Kisah Raja Taejong yang mengakhiri pemerintahan fana dengan hujan

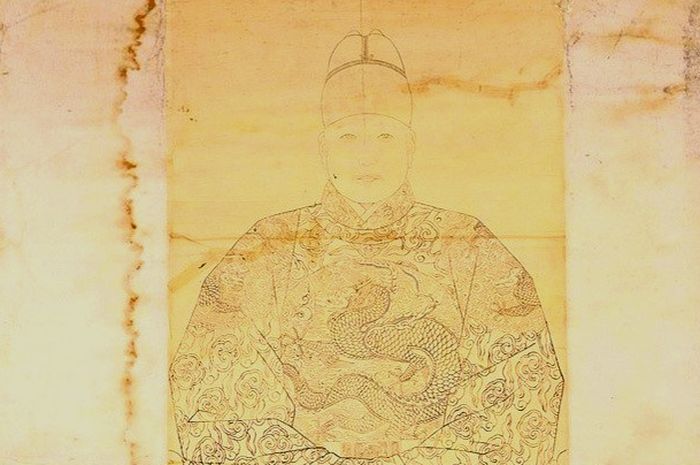

Namun, ayah Raja Sejong, Raja Taejong, diasosiasikan dengan hujan. Raja Taejong sering melakukan pengurbanan untuk mendapatkan hujan. “Hal ini bahkan dilakukan ketika ia berada di ranjang kematiannya,” tulis Robert Neff di laman Korean Times.

Ketika kerajaan mengalami kekeringan parah, ia bersumpah bahwa ketika meninggal, ia akan memohon kepada Surga untuk menurunkan hujan. Menurut legenda, tepat pada hari kematiannya (hari kesepuluh bulan kelima tahun 1422 – kalender lunar), hujan mulai turun.

Bahkan, hujan turun begitu deras sehingga 10 hari kemudian, catatan menyebutkan bahwa tanaman padi rusak karena banjir.

Sejak saat itu, hari ini dikenal sebagai Hari Hujan Taejong. Pemeriksaan buku harian, korespondensi, dan berbagai catatan diplomatik dan angkatan laut dari tahun 1883 hingga 1902 mendokumentasikannya. Menurut catatan, hujan umumnya turun pada hari ini di wilayah Seoul atau Incheon.

Jepang disalahkan atas kekeringan di Korea

Salah satu contoh yang paling terkenal adalah pada musim panas tahun 1882. Saat itu Semenanjung Korea berada di ambang perubahan. Korea menderita kekeringan parah, sumur-sumur kering, dan panen gagal.

Baca Juga: Taejong, Kaisar Paling Kejam dari Dinasti Joseon Kekaisaran Korea

Sejak awal musim semi, pengurbanan dilakukan di kuil-kuil kota utama. Ritual dan persembahan pun dilakukan di sepanjang Sungai Han. Tujuannya adalah untuk memohon hujan kepada para dewa.

Makanan menjadi langka dan harga naik serta pencurian dan perampokan merajalela. Rumor pun merebak di antara orang-orang yang percaya takhayul. Mereka mengklaim bahwa bencana itu adalah tanda-tanda ketidaksenangan para dewa karena orang asing diizinkan memasuki negara itu. Orang asing tersebut adalah Jepang.

Pada bulan Juli 1882, kerusuhan akhirnya berkembang menjadi pemberontakan. Pemberontakan pun menargetkan pejabat pemerintah yang korup dan komunitas kecil Jepang.

Massa Korea yang besar bersenjatakan batu, senapan, tombak, busur, anak panah, dan tombak. Mereka pun menyerang kedutaan Jepang. Dan yang mengejutkan, hujan segera turun. Awalnya gerimis ringan, tetapi segera berubah menjadi hujan lebat. Maka, semakin memperkuat kepercayaan di antara para perusuh yang percaya takhayul bahwa para dewa merestui pemberontakan.

Orang Korea percaya, dewa pun bersekutu dengan upaya mereka untuk mengusir orang asing dari tanah Korea. Darah dan hujan mengubah tanah yang tadinya gersang menjadi lumpur.

Pemberontakan itu segera dipadamkan dan para pemimpinnya dieksekusi. Setahun kemudian, tersiar kabar tentang balas dendam yang akan diatur oleh Jepang sebagai peringatan akan satu tahun pemberontakan. Menurut rumor, sejumlah orang Korea akan dikurbankan untuk menenangkan roh-roh orang Jepang yang terbunuh.

Ada rumor gelap lainnya yang beredar. “Termasuk kisah bahwa darah akan diambil dari wanita dan anak-anak Korea yang belum menikah sehingga obat-obatan dapat dibuat,” ungkap Neff.

Menurut salah satu kisah, hal ini sangat mengkhawatirkan penduduk. Alhasil, gadis-gadis muda segera menikah sementara yang lain melarikan diri ke pegunungan.

Rumor terakhir berpusat pada kurangnya hujan. Sekali lagi, orang-orang yang percaya takhayul kembali menyalahkan Jepang atas hal itu.

Musik yang dimainkan di Kedutaan Jepang saat hari peringatan telah secara efektif membubarkan angin dan mengusir hujan. Bendera Jepang yang berkibar dari tiang benderanya yang tinggi membuat marah para dewa hujan.

Untungnya rumor-rumor ini hanya isapan jempol belaka. Akan tetapi, ada insiden kekerasan lain yang terjadi karena kurangnya hujan.

Trem pun turut disalahkan atas ketidakhadiran hujan

Pada akhir tahun 1890-an, banyak orang menyalahkan trem karena kurangnya hujan. Mereka beralasan bahwa rel trem tersebut melewati punggung naga yang sedang tidur di bawah kota. Karena itu, trem membuat sang naga marah dan menyebabkannya menolak hujan untuk kota.

Yang lain mengeklaim bahwa kabel listrik mengganggu alam, terutama awan. Pada akhirnya, kota menderita kekeringan panjang. Sejumlah trem hancur; bukan karena kurangnya hujan tetapi karena kurangnya kesadaran akan keselamatan.

Ketika hujan tidak turun, orang-orang sering memohon kepada para dewa. Mereka melakukan beragam upaya untuk tidak menyinggung perasaan dewa.

Misalnya, selama musim kemarau warga menahan diri untuk tidak menggunakan kipas angin dan payung untuk melawan panas. Konon keduanya dianggap dapat menghina para dewa dengan menghalangi hujan dan mengusir awan.

Penyembelihan hewan untuk dikonsumsi juga ditunda. Mungkin karena penderitaan hewan akan membuat roh-roh tidak senang. Tapi sebaliknya, hewan merupakan bagian dari pengurbanan yang dilakukan untuk para dewa.

Pada musim panas tahun 1901, The Korea Review, melaporkan:

“Pengurbanan dilakukan di seluruh negeri untuk tujuan mendatangkan hujan. Beberapa kantong nikel dan sejumlah babi dibuang ke Sungai Han untuk tujuan yang sama. Yang Mulia telah diyakinkan oleh pejabat tinggi negeri bahwa tidak akan ada kekurangan. Namun salah satu dari mereka telah secara pribadi memberitahunya tentang kondisi yang sangat buruk. Hingga saat ini, Yang Mulia belum melakukan pengurbanan secara langsung.”

Paviliun Gyeonghoeru di Istana Gyeongbok adalah salah satu lokasi tempat raja Korea memohon roh-roh untuk memberkati negeri dengan hujan. Selama masa pemerintahan Raja Taejong, salah satu ritual hujan melibatkan anak-anak dan salamander. Menurut buku Joseon Royal Court Culture:

“Ritus ‘Doa Kadal untuk Hujan’ dilakukan dengan mengisi toples tanah liat dengan salamander besar. Kemudian meminta anak-anak memukul toples dengan tongkat sambil mengucapkan mantra serempak. Mantra tersebut berbunyi bahwa pemukulan akan berhenti jika hujan mulai turun. Salamander (kadal air) diyakini sebagai naga yang dapat menyebabkan hujan badai.”

Bahkan setelah 3 hari berdoa dan berkurban, hujan tidak kunjung turun. Menurut cerita lain, anak laki-laki di bagian barat daya semenanjung membuat naga dari jerami. Ia kemudian memukulinya hingga mengeluarkan awan hujan. Tidak diketahui apakah anak itu lebih sukses daripada anak laki-laki di istana.

Babi dan salamander bukanlah satu-satunya hewan yang terlibat dalam upaya mendatangkan hujan. Beberapa orang percaya bahwa ramalan cuaca dapat dilakukan dengan mengamati seekor anjing. Jika seekor anjing terlihat memakan rumput, itu pertanda kekeringan yang mengerikan.

Jika kekeringan benar-benar terjadi, hujan dapat dipanggil dengan membuang darah anjing atau kepalanya ke dalam air tawar. Kepercayaan tersebut menyatakan bahwa roh yang melindungi air akan memanggil hujan untuk membersihkan darah dan kepala. Terkadang babi, bukan anjing, digunakan dan darah atau air seni mereka dibuang ke dalam air.

Air seni manusia juga digunakan. Menurut Kim Yongjo, Direktur Purenunsol People Culture Research Institute, di beberapa desa, para wanita akan memanjat gunung di dekatnya. Mereka buang air kecil bersama dengan harapan dapat memancing dewa untuk menurunkan hujan lebat guna membersihkan air seni.

| Source | : | Korean Times |

| Penulis | : | Sysilia Tanhati |

| Editor | : | Utomo Priyambodo |

KOMENTAR