Nationalgeographic.co.id - Mengapa banyak masalah dalam hidup ini seolah tidak ada habisnya, tak peduli usaha keras kita untuk mengatasinya? Ternyata ada keunikan dalam cara kerja otak manusia: semakin jarang sesuatu terjadi, justru semakin sering kita lihat sesuatu itu di mana-mana.

Coba kita bayangkan sebuah program keamanan lingkungan yang melibatkan sukarelawan agar menghubungi polisi kalau mereka melihat hal-hal mencurigakan. Seorang sukarelawan bergabung untuk mengurangi angka kriminalitas di wilayah dia. Di masa awal dia bergabung, dia segera melapor kalau melihat tanda-tanda kejahatan serius, seperti kekerasan atau perampokan.

Anggaplah, setelah beberapa lama, segala usaha ini membantu menurunkan angka kekerasan dan perampokan. Apa yang akan sukarelawan ini lakukan selanjutnya? Ada kemungkinan dia jadi santai dan berhenti melapor ke polisi karena hal-hal yang dulu ia khawatirkan sudah tidak ada.

Baca Juga: Ani Liu, Seniman yang Mampu Simpan Aroma Tubuh Seseorang Dalam Botol

Tapi bisa jadi juga Anda menebak sama seperti kelompok yang saya teliti: banyak sukarelawan dalam situasi yang sama justru tidak merasa lega karena kejahatan berkurang. Justru mereka mulai menganggap hal-hal yang dulu mereka tidak lihat sebagai tanda-tanda kejahatan – seperti orang menyeberang jalan sembarangan atau menongkrong – sebagai sesuatu yang patut dilaporkan.

Bisa kita bayangkan hal yang sama terjadi di banyak situasi serupa; masalah terus ada karena definisi “masalah” terus diganti. Hal ini bisa disebut sebagai pergeseran konsep (concept creep ) atau mengganti peraturan (moving the goalposts), dan ini bisa jadi memusingkan.

Bagaimana kita bisa tahu apakah kita sedang menyelesaikan masalah, jika kita selalu mendefinisikan ulang masalahnya?

Saya dan kolega ingin memahami kapan hal-hal seperti ini terjadi, mengapa, dan apakah bisa dicegah.

Untuk mempelajari perubahan konsep terhadap sesuatu saat semakin jarang ditemui, kami membawa sukarelawan ke dalam laboratorium kami dan memberi mereka tugas sederhana – untuk melihat beberapa wajah, kemudian memutuskan yang mana yang “membahayakan.”

Wajah-wajah ini telah dirancang sedemikian rupa oleh para peneliti agar beragam dari yang terlihat sangat mengintimidasi sampai yang tidak berbahaya.

Begitu kami menunjukkan wajah-wajah yang semakin tidak menakutkan, kami menemukan bahwa sukarelawan melebarkan definisi mereka tentang apa itu wajah yang “menakutkan”.

Dengan kata lain, ketika mereka tidak lagi menemukan wajah yang menakutkan, mereka mulai menyebut wajah yang sebelumnya dianggap tidak menakutkan menjadi menakutkan. Alih-alih menjadi konsisten, apa yang mereka anggap “menakutkan”, mereka bergantung pada seberapa banyak ancaman yang mereka lihat belakangan ini.

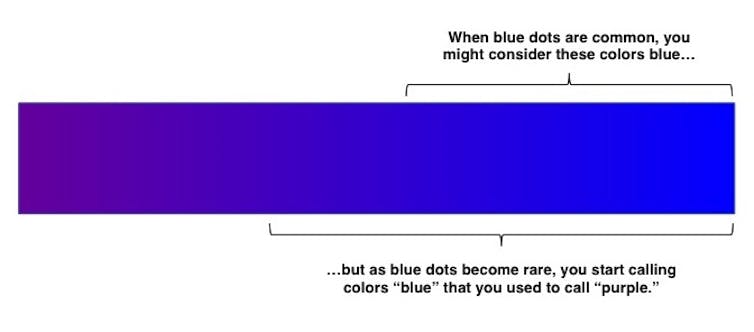

Inkonsistensi semacam ini terjadi tidak hanya ketika mereka menilai sebuah ancaman. Pada percobaan lainnya, kami meminta beberapa orang untuk membuat keputusan sederhana: apakah titik-titik pada layar itu berwarna biru atau ungu?

Begitu titik berwarna biru menjadi semakin sedikit, orang-orang mulai memilih titik-titik berwarna biru keunguan. Mereka bahkan melakukannya ketika kami memberi tahu bahwa titik-titik biru sudah tinggal sedikit atau ketika kami menawarkan uang kalau mereka tetap konsisten pada pilihannya.

Hasilnya menunjukkan bahwa perilaku ini tidak sepenuhnya berada di bawah kendali sadar – karena kalau iya, orang akan bersikap konsisten untuk mendapatkan imbalan.

Setelah melihat hasil percobaan dari ancaman wajah dan pemilihan warna, kami bertanya-tanya apakah ini hanya terjadi dalam sistem visual. Apakah perubahan konsep seperti ini juga terjadi untuk penilaian non-visual?

Untuk menguji ini, kami menjalankan percobaan final. Para sukarelawan diminta untuk membaca tentang studi ilmiah yang berbeda-beda, kemudian memutuskan yang mana yang etis dan tidak etis. Kami tidak yakin akan untuk menemukan inkonsistensi yang sama – seperti percobaan wajah dan warna – pada percobaan seperti ini.

Mengapa? Karena penilaian moral, dalam perkiraan kami, akan lebih konsisten seiring berlalunya waktu dibanding penilaian terkait hal lain. Bagaimana pun juga, apa yang hari ini kita anggap sebagai kekerasan, akan tetap kita anggap sebagai kekerasan di lain hari, tidak peduli seberapa banyak atau sedikit kekerasan yang kita lihat saat itu.

Yang mengejutkan, kami menemukan pola yang sama. Ketika kami menunjukkan studi yang lebih etis, mereka mulai melebarkan rentang apa yang mereka anggap sebagai “etis”. Dengan kata lain, hanya karena mereka membaca studi yang lebih etis, mereka menjadi semakin keras dalam menentukan mana saja studi yang termasuk etis.

Mengapa orang tidak bisa konsisten terhadap apa yang dia anggap membahayakan ketika ancaman berkurang? Riset psikologi kognitif dan ilmu saraf menyatakan bahwa perilaku ini adalah konsekuensi cara dasar otak kita memproses informasi – kita selalu membandingkan apa yang ada di depan kita dengan konteks terkini.

Alih-alih menentukan seberapa membahayakannya wajah-wajah tersebut dengan seluruh wajah lainnya, otak kita hanya bisa membandingkannya dengan wajah-wajah yang dilihat belum lama sebelumnya, atau membandingkannya dengan rata-rata wajah yang terlihat belakangan, atau wajah yang paling tidak menakutkan.

Perbandingan semacam ini menggambarkan pola yang kami lihat pada percobaan kami, karena ketika wajah-wajah yang menakutkan mulai berkurang, wajah baru akan dibandingkan dengan wajah-wajah yang kurang menakutkan. Dalam kerumunan penuh dengan wajah lembut, maka wajah yang terlihat agak seram saja akan dianggap menakutkan.

Ternyata, bagi otak kita, melakukan perbandingan secara relatif itu membutuhkan lebih sedikit energi dibandingkan dengan pengukuran secara absolut.

Untuk mendapatkan pemahaman mengapa ini terjadi, coba bayangkan betapa mudahnya untuk mengingat siapa sepupu kita yang paling tinggi dibandingkan dengan berapa sentimeter persisnya tinggi sepupu kita itu. Otak manusia cenderung berkembang untuk menggunakan perbandingan secara relatif dalam banyak situasi, karena perbandingan seperti ini memberi informasi yang cukup dalam mengamati lingkungan dan membuat keputusan dengan usaha sedikit mungkin.

Terkadang, penilaian secara relatif sangat bermanfaat. Jika kita mencari restoran mewah, apa yang kita anggap sebagai “mewah” di Paris, belum tentu sama dengan di Texas.

Namun, para pengawas lingkungan yang membuat penilaian secara relatif akan tetap melebarkan konsepnya terhadap apa itu “kriminalitas” dengan memasukkan hal-hal yang sebenarnya biasa saja, setelah angka kriminalitas berkurang.

Hasilnya, mereka tidak akan pernah menghargai kesuksesan mereka dalam membantu mengurangi masalah yang dulu mereka cemaskan. Dari diagnosis kesehatan sampai investasi keuangan, manusia modern harus tetap konsisten saat membuat penilaian-penilaian yang rumit.

Baca Juga: Ilmuwan: Pengobatan Kanker Semakin Tepat Sasaran

Bagaimana orang membuat keputusan yang konsisten pada saat dibutuhkan? Kami kini melakukan riset lanjutan untuk mengembangkan intervensi efektif dalam mengurangi dampak negatif yang terjadi akibat penilaian relatif.

Satu strategi potensial yang dapat dilakukan: Ketika kita harus membuat keputusan yang membutuhkan konsistensi, batasi definisinya sejelas mungkin.

Sehingga, ketika kita bergabung dengan kelompok sejenis pengawas keamanan lingkungan, kita dapat menulis daftar hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dan patut dilaporkan. Kalau tidak, bisa jadi kita akan menjadi orang yang menelepon polisi saat melihat ada anjing diajak jalan tanpa dirantai.

Franklin Ronaldo menerjemahkan artikel ini dari bahasa inggris

David Levari, Postdoctoral Researcher in Psychology, Harvard University

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

| Source | : | The Conversation Indonesia |

| Penulis | : | National Geographic Indonesia |

| Editor | : | Gita Laras Widyaningrum |

KOMENTAR