Nationalgeographic.co.id— “Lie Kim Hok menulis novel Indonesia yang pertama,” ungkap Claudine Salmon. “Hal itu terjadi sekitar tiga puluh tahun sebelum roman berbahasa Indonesia karangan Marah Rusli: Sitti Nurbaya.”

Pada akhir abad ke-19, karya sastra Melayu-Tionghoa mulai berkembang di Hindia Belanda, yang berlanjut hingga 1945. Orang-orang Tionghoa menulisnya dalam bahasa Melayu pasar, umumnya untuk kalangan mereka sendiri.

Kisah ini diungkapkan oleh Claudine Salmon dalam kumpulan jurnalnya yang dibukukan dalam Sastra Indonesia Awal, Kontribusi Orang Tionghoa. Bukunya diterbitkan oleh École française d'Extrême-Orient dan Kepustakaan Populer Gramedia pada akhir 2010. Salmon merupakan Director of Research Emeritus at the French National Centre for Scientific Research (CNRS) di Paris, yang selama 40 tahun terakhir meneliti Tionghoa di Indonesia.

Karya Lie ini terbit ketika masyarakat Tionghoa tengah berada dalam pengaruh budaya Barat yang menggerus cara hidup atau kebudayaan asal mereka.

Salah satu pendorong dan gagasan perkembangan kesusastraan Melayu Tionghoa adalah munculnya penerbitan roman pada 1880-an di Jawa. Percetakan pertama milik orang Tionghoa baru muncul pada 1879. Sebelum periode ini, tampaknya roman Melayu-Tionghoa ditulis dalam bentuk manuskrip. Demikianlah asal-usul novel Melayu modern. Namun, sejak Indonesia merdeka, “kesusastraan tersebut terlupakan secara perlahan,” ungkap Salmon dalam bukunya.

Baca juga: Bejing Memiliki Legenda Kungfu Jet Li, Siapa Legenda Silat Tangerang?

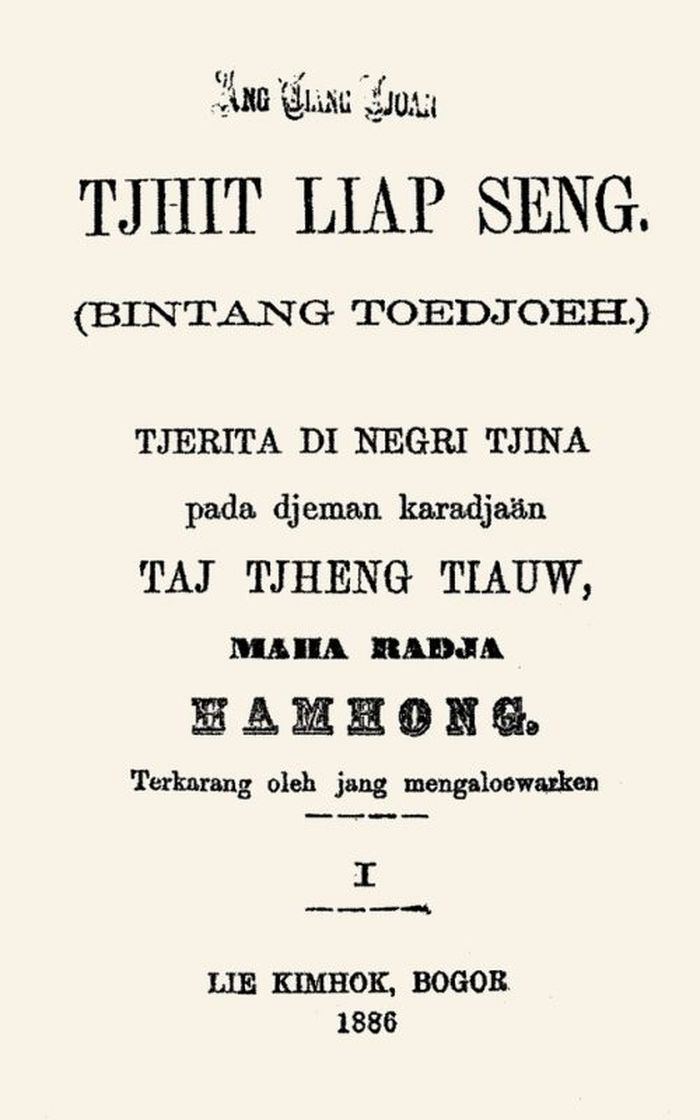

Kisah roman karya Lie Kim Hok menjadi tengara asal-usul roman pertama di Nusantara. Sampulnya bertuliskan “Thjit Liap Seng (Bintang Toedjoeh). Tjerita di Negri Tjina pada djeman karadjaan Taj Tjheng Tiauw, Maha Radja Hamhong. Terkarang oleh jang mengaloewarken, Lie Kim Hok, 1886.” Salmon menyesalkan, cerita yang seharusnya menarik perhatian pembaca semasa itu pada kenyataannya kurang menuai sambutan.

Karya Lie ini terbit ketika masyarakat Tionghoa tengah berada dalam pengaruh budaya Barat yang menggerus cara hidup atau kebudayaan asal mereka. Novel setebal 500 halaman itu berlatar di Tiongkok, barangkali lebih mudah bagi Lie Kim Hok menjahit ceritanya ketimbang harus berlatar di Jawa.

Kisahnya bermula tentang nasib gadis kecil yang terlantar. Dia diantar bukan ke panti asuhan, melainkan di rumah tujuh mahasiswa. Si gadis pun diangkat anak dan dibesarkan oleh tujuh mahasiswa tadi. Mereka memanggilnya Thjit Liap Seng Nio—atau Nona Bintang Tujuh. Singkat kata, nestapa mendera kehidupannya hingga diselamatkan oleh seorang pedagang yang renta. “Tokoh-tokohnya yang memihak pada kaum lemah,” ungkap Salmon, “mirip sekali dengan pendekar-pendekar cerita-cerita silat.”

Baca juga: Benteng Makasar, Kenangan Sepetak Pecinan Tangerang di Zaman VOC

Lie Kim Hok adalah salah seorang penulis dan jurnalis Tionghoa yang turut berkontribusi dalam kesusastraan Indonesia. Dia berasal dari sebuah keluarga pecinan Bogor, yang lahir pada Selasa, 1 November 1853. Lie pernah mengenyam pengajaran dari para misionaris Eropa, namun tidak berminat untuk beragama Kristen. Dia mendirikan percetakan kedua di Bogor pada 1885, namun bertahan dua tahun saja. Beberapa roman terjemahan dari Tiongkok berhasil dia terbitkan. Tampaknya Lie memahami permintaan zaman, pada saat itu warga peranakan hanya tertarik tentang roman yang berlatar budaya leluhur mereka di Tiongkok. Anggota Tiong Hoa Hwe Koan ini wafat di Batavia dalam usia 58 tahun pada Senin, 6 Mei 1912.

Salmon mengisahkan, sejatinya Lie menulis roman Thjit Liap Seng dengan menyadur dua roman sekaligus. Roman yang mengilhaminya adalah Klaasje Zevenster karya Jacob van Lennep yang terbit pada 1886 dan Les Tribulations d’un Chinois en Chine karya Jules Verne yang terbit pada 1879. Dia menyusun kembali cerita dua roman tersebut secara bebas. Namun demikian, Lie memilih “menempatkan alur ceritanya di Tiongkok, agar lebih mudah menghindari kecaman orang Tionghoa-Indonesia,” tulis Salmon.

“Karya ini juga menunjukkan, ‘novel modern dalam bahasa Melayu yang pertama’ lahir di perbatasan tiga dunia budaya, yakni Melayu, Tionghoa, dan Prancis-Belanda,” ungkap Claudine Salmon.

Demikianlah, pada 1880-an, awal kesusastraan Melayu-Tionghoa memang diramaikan dengan karya-karya sastra terjemahan Belanda atau Tiongkok. Awalnya roman terjemahan dari sastra Eropa dan Arab muncul dalam cerita bersambung di surat kabar berbahasa Melayu sejak 1860-an.

“Karya ini juga menunjukkan, ‘novel modern dalam bahasa Melayu yang pertama’ lahir di perbatasan tiga dunia budaya, yakni Melayu, Tionghoa, dan Prancis-Belanda,” ungkap Salmon. “Thjit Liap Seng suatu contoh untuk menghidupkan kembali ketionghoaan di tengah kemodernan.”

Agni Malagina, seorang sinolog dari Universitas Indonesia, mengatakan kepada saya bahwa para penulis Tionghoa sama pentingnya dengan penulis lain yang berkontribusi pada perkembangan sastra Indonesia. Orang Tionghoa menggunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca untuk karya mereka, namun dengan susunan gramatikal yang masih terpengaruh tata bahasa Tiongkok. Mereka turut berperan dalam lintasan perkembangan sastra Indonesia, kata Agni.

“Mereka memang tampak seperti pionir, soalnya punya akses ke penerbit dan kapital,” ujar Agni. “Dan, mereka pandai karena banyak yang mengenyam pendidikan ala Eropa.”

| Penulis | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

| Editor | : | Silvita Agmasari |

KOMENTAR