Nationalgeographic.co.id - Dengan menguatnya ketegangan ras, universitas-universitas yang dulu khusus kulit hitam kini mengalami lonjakan pendaftaran dan jenis aktivisme baru.

Saat ini musim semi mulai bersinggungan dengan tahap awal musim panas. Aroma truk makanan tercium semerbak sementara pedagang melingkari amfiteater. Mahasiswa berjalan-jalan di antara meja yang menjual kaos yang dihiasi kata-kata mencolok seperti “Respeck This Melanin,” poster aktivis Muhammad Ali dan Angela Davis, serta pajangan daur-ulang dengan warna tanah.

Hampir setiap pekan, mahasiswa dari Morehouse College, Spelman College, dan Clark Atlanta University—universitas khusus kulit hitam secara historis, yang terletak berdampingan dan membentuk Atlanta University Center (AUC)—berkumpul di kampus Spelman di barat daya Atlanta untuk membuka akhir pekan di acara yang dengan tepat dinamai Market Friday.

Baca Juga : Bentuk Diskriminasi, Penyetopan Mobil Warga Kulit Hitam di Amerika

Kisah-kisah tentang acara seperti ini tak pernah absen di meja makan di rumah saya. Ibu, saudari, bibi, dan istri saya semuanya dulu kuliah di Spelman. Ayah saya dan saudaranya dulu kuliah di Morehouse. Namun, mendengar tentang acara seperti itu sangat berbeda dengan mengalaminya sendiri.

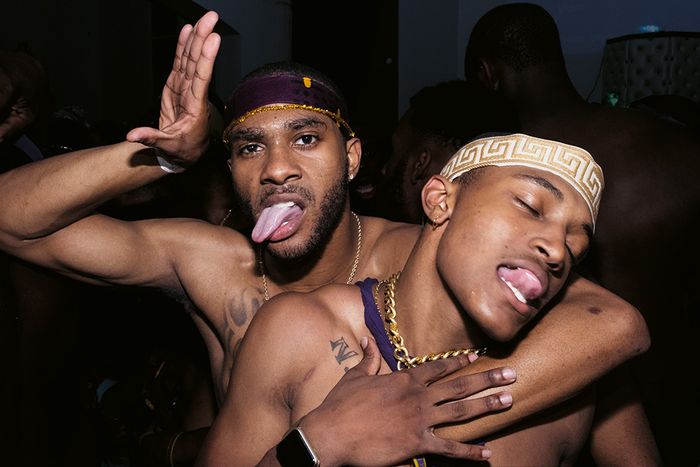

Ini hari Market Friday terakhir semester ini, yang paling akhir untuk mahasiswa tingkat empat yang akan lulus. Market Friday memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk berkumpul di luar ruang kuliah dan asrama, serta bagi organisasi sosial huruf Yunani memamerkan koreografi tari dan stepping, pertunjukan yang biasanya hasil latihan berbulan-bulan. Sejarah organisasi mahasiswa ini berkaitan erat dengan layanan masyarakat dan perjuangan, sedangkan komunitas sosialnya adalah landasan untuk kegiatan tersebut.

Kelompok-kelompok tari naik panggung—kadang terpisah-pisah, kadang bersama-sama—dan menggerakkan tubuh dengan penuh semangat dan sinkronisasi yang luar biasa. Gerakan mereka tampak riang dan berapi-api saat menggeser kaki serentak di permukaan batu bata.

Sementara saya duduk di tengah mahasiswa, dentum lagu hip-hop favorit mereka tersebar ke seluruh kampus dan bercampur dengan tawa riuh—jenis tawa yang hanya muncul bersama sahabat pada Jumat sore.

Acara ini riang gembira, tetapi kehidupan banyak mahasiswa ini juga diwarnai semangat sipil dan politik setelah serangkaian insiden rasialis di kampus-kampus yang didominasi kulit putih, beberapa tahun yang terasa dipenuhi video pembunuhan lelaki-perempuan kulit hitam tak bersenjata oleh polisi, dan terpilihnya seorang presiden yang tindakannya menyuburkan kebencian rasialis. Sebelum mulai menjabat pun, Donald Trump berulang kali berusaha untuk menimbulkan keraguan tentang keabsahan presiden Amerika-Afrika yang berkuasa semasa kecil para mahasiswa ini, dengan mempertanyakan apakah Barack Obama lahir di Amerika Serikat.

Baca Juga : Meski Tampak Sederhana, Mengapa Kata 'Maaf' Sulit untuk Disampaikan?

Bagi banyak orang Amerika-Afrika dan ras lain, rangkaian peristiwa ini terasa mencengangkan dan melelahkan. Karena itulah, kegiatan menonton sekelompok mahasiswa kulit hitam menari dan tertawa menuruti musik pilihan mereka, dengan cara mereka, tanpa peduli pada siapa pun kecuali diri sendiri, merupakan jeda kecil yang melegakan.

Keriangan para mahasiswa ini ironis karena keberadaan universitas kulit hitam secara historis (historically black colleges and universities, HBCU) terkait erat dengan sejarah perbudakan dan Rekonstruksi. Sangat sedikit universitas kulit putih yang mau menerima mahasiswa kulit hitam setelah Perang Saudara AS berakhir pada 1865. Cara utama mahasiswa kulit hitam memperoleh pendidikan tinggi adalah dengan mendirikan universitas sendiri.

Kini mahasiswa di Morehouse dan Spelman dipandang banyak orang sebagai teladan masyarakat kulit hitam, terbaik dan terpintar, yang memilih universitas tersebut meskipun mampu masuk ke universitas bergengsi lain yang tak mungkin bisa dimasuki generasi Amerika kulit hitam sebelumnya.

Ini bukan kebetulan. Akhir-akhir ini banyak mahasiswa kulit hitam yang beralih ke HBCU karena merasa bahwa kenyamanan, keamanan, dan kemanusiaan mereka sedang diserang. Pendaftaran di banyak HBCU, yang melonjak pada 2016 dan 2017, tidak terpisahkan dari kecemasan mahasiswa tentang dunia yang tampaknya selalu merendahkan nilai diri dan kemanusiaan mereka. Ancaman ini memicu kebangkitan politik di universitas-universitas yang memiliki tradisi aktivisme yang panjang.

Morehouse mula-mula didirikan di Augusta, Georgia, sebagai Augusta Theological Institute pada 1867, salah satu dari beberapa universitas kulit hitam yang didirikan tahun itu. Saat itu adalah masa-masa awal suatu bangsa yang sedang berusaha sembuh dan mencipta-ulang dirinya, suatu negara yang menghadapi proyek besar pembentukan demokrasi multiras hanya beberapa tahun setelah menghapuskan perbudakan lebih dari empat juta warga kulit hitamnya.

Baca Juga : Hati-hati, Makanan dan Minuman Ini Dapat Memicu Penyakit Kanker

Kampusnya sekarang terletak di salah satu tempat pertempuran antara Jenderal William T. Sherman dan tentaranya dengan pasukan Konfederasi dalam pengepungan Atlanta 1864. Pendeta Martin Luther King, Jr., termasuk alumni terpandang dari universitas khusus putra ini.

Spelman dimulai di ruang bawah tanah gereja pada 1881 sebagai Atlanta Baptist Female Seminary, dirintis dua guru dari Massachusetts, Harriet E. Giles dan Sophia B. Packard, yang ingin mendirikan universitas perempuan kulit hitam setelah Rekonstruksi (penghapusan perbudakan di selatan AS setelah perang sipil). Spelman memiliki tingkat kelulusan tertinggi di antara lebih dari seratus universitas kulit hitam historis di AS, dan termasuk perguruan tinggi seni liberal terbaik di AS. Universitas ini termasuk segelintir universitas yang ditetapkan National Science Foundation dan NASA sebagai Lembaga Unggul Teladan yang mendorong pendidikan S-1 sains dan matematika. Alumninya termasuk novelis peraih Hadiah Pulitzer Alice Walker dan Marian Wright Edelman, pendiri Children’s Defense Fund.

Saya bertemu dengan Avery Jackson di luar pujasera di kampus Morehouse. Dia tinggi semampai, dan alisnya melengkung di tepi sehingga memberi kesan selalu bertanya. Dia kalem dan serius saat berbicara, memadukan ketajaman dan arus pikiran yang tak henti mengalir—memproses gagasan seraya mengucapkannya. Rambut di kedua sisi kepalanya dicukur habis, menyisakan dreadlock hitam pendek di atas kepala. Lubang hidung kirinya dihiasi cincin perak kecil, dan lengan kirinya bergambar gugus tato tinta hitam. Dia mengenakan kaus ikat celup warna hijau dengan kata-kata “KNOW THY SELF,” cocok untuk pemuda yang sedang berusaha memahami dirinya selama berada di Morehouse.

Kini mahasiswa sosiologi tingkat empat, Jackson dibesarkan di Des Moines, Iowa. Orang tuanya berupaya agar dominasi kulit putih di sekolahnya di sana tidak memengaruhi nilai-nilai yang dianut keempat putra mereka. “Ibu saya ingin kami merasa standar atau normal, tidak merasa seperti kami berada di tempat yang salah,” katanya.

Di SMA, Jackson menjadi anggota dewan pemuda NAACP. Tetapi, setelah kematian Trayvon Martin tahun 2012, yaitu pemuda 17 tahun berkulit hitam tidak bersenjata yang dibunuh di Florida oleh relawan siskamling ketika dia berjalan pulang dari membeli kudapan di toko swalayan, Jackson merasa kecewa oleh tanggapan yang menurutnya tidak memadai untuk peristiwa tersebut.

Jackson saat itu sedang menghadiri konferensi nasional NAACP tidak jauh dari situ, di Orlando. Setelah penembakan, beberapa pemimpin organisasi itu, menurut Jackson, berusaha mencegah para anggota muda meninggalkan hotel konferensi untuk berunjuk rasa, menyatakan mereka sebaiknya tidak turun ke jalan. “Itu… salah satu detik pergeseran yang sangat-sangat besar bagi saya,” katanya. Di Morehouse dia tetap terlibat di NAACP, tetapi akhirnya dia keluar dari organisasi itu untuk mencari aktivisme yang lebih agresif.

Baca Juga : Senyawa Plastik Ditemukan Pada Telur Burung di Pedalaman Arktika

Jackson adalah salah satu mahasiswa yang membentuk organisasi AUC Shut It Down, yang memiliki pendekatan lebih radikal untuk menentang rasialisme sistemis. Organisasi itu berunjuk rasa ketika Hillary Clinton berkunjung ke Morehouse pada 2015 dalam kampanye pilpres karena mereka tidak yakin Clinton akan mewakili kepentingan politik mereka dengan baik, dan mereka khususnya cemas bahwa seseorang yang pernah menyiratkan bahwa geng pemuda kulit hitam adalah “pemangsa super” kini ingin menjadi presiden Amerika Serikat.

Unjuk rasa itu menyebabkan aktivis hak sipil lama dan anggota kongres John Lewis, yang dapilnya termasuk universitas-universitas AUC, memohon kepada mahasiswa agar memperbolehkan Clinton berbicara. AUC Shut It Down—seperti banyak kelompok aktivis muda yang bangkit setelah pada 2014 terjadi lagi pembunuhan remaja kulit hitam tak bersenjata, Michael Brown, oleh polisi di Ferguson, Missouri—memiliki kerangka kerja yang beririsan: Organisasi itu bertujuan mengatasi masalah ras, gender, dan orientasi seksual secara bersamaan, tidak terpisah-pisah.

Universitas kulit hitam historis mungkin dikira tidak beragam karena sebagian besar mahasiswanya bagian dari diaspora Afrika. Akan tetapi, di kampus-kampusnya banyak terdapat mahasiswa dengan latar sosial berbeda, kecenderungan politik berlawanan, dan pandangan beragam tentang bentuk kemajuan dan aktivisme.

Ada mahasiswa seperti Imani Dixon, mahasiswa Spelman tingkat empat ketika saya pertama bertemu dengannya, dari Charlotte, North Carolina. Dixon duduk di hadapan saya, dengan rambut keriting alami yang mencapai bahu.

Baca Juga : Sulit Lepas Dari Kecanduan Merokok? Makanan Ini Bisa Jadi Solusinya

Semasa kecil, Dixon masuk ke sekolah ras campur, tetapi salah satu dari sedikit murid kulit hitam di kelas tingkat lanjut. Sebagian besar murid terbaik dari SMA-nya melanjutkan ke University of North Carolina di Chapel Hill atau North Carolina State di Raleigh, tetapi Dixon menyadari dirinya ingin berada di tempat yang mengingatkannya setiap hari bahwa orang kulit hitam, jika diberi kesempatan dan sumber daya, mampu sukses. “Jadi, itulah alasan utama saya memilih Spelman.” Ibu Dixon, Kendra Johnson, berkata bahwa putrinya itu “langsung bersemangat tentang makna universitas itu baginya, serta pengaruh universitas itu baginya dan bagi perkembangan dirinya sebagai pemudi Amerika-Afrika.”

Andai dia memilih universitas di negara bagiannya sendiri, Dixon—salah satu murid terbaik di SMA-nya—mungkin hanya perlu membayar sedikit untuk kuliah. Sebaliknya, Spelman tidak menyediakan banyak bantuan uang kuliah, tetapi Johnson bertekad mencari uang untuk membiayai kuliah putrinya, meminjam ke bank dengan namanya sendiri, bukan dengan nama Dixon. “Kuliah di sana cukup penting baginya,” kata Johnson. Spelman “adalah tempat yang saya yakini tepat baginya.”

Dixon berkata bahwa di Spelman, untuk pertama kali dalam hidupnya, dia dapat berbincang tentang sejarah feminisme kulit hitam sambil mendengar lagu Drake terbaru. “Saya ingin terlibat dalam percakapan seperti itu, percakapan yang menggairahkan”—dia menggoyang bahu dan tertawa—“tetapi tetap bisa berpesta dengan teman-teman,” katanya.

Kuliah di universitas yang berkomitmen kuat pada sejarah kulit hitam di masa yang gejolak sosial rasialisnya begitu besar, membuat Dixon lebih sadar dan terlibat secara politis. Mata kuliah seperti Diaspora Afrika dan Dunia—mata kuliah wajib di Spelman, yang diskusi kelasnya menempatkan kekerasan polisi, sistem peradilan pidana, dan kemiskinan kulit hitam dalam konteks sejarah—mengubah pandangannya dalam cara yang tidak selalu dipahami teman-temannya di kampung halaman.

Baca Juga : Foto-foto Gereja Ayam, Rumah Doa yang Sebenarnya Bernama Bukit Rhema

“Mereka menganggap saya seperti hippie,” katanya, “karena saya berbicara soal peririsan, soal mengubah narasi kulit hitam, bahwa kami adalah kelompok manusia tertindas, soal feminisme dan perbedaannya dengan womanisme, serta soal ketidaksetaraan patriarkat.”

Tidak seperti Jackson, Dixon berkomitmen untuk mengubah keadaan dari dalam lembaga yang ada. Dia terpilih sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Spelman, dan dia menerapkan berbagai prakarsa yang mencerminkan kesadaran politiknya. Dia bekerja sama dengan berbagai organisasi lokal untuk melawan gentrifikasi di lingkungan di dekat kampus, memperjuangkan penambahan layanan bagi korban serangan seksual, mempromosikan pendidikan pemilih dan acara pendaftaran pemilih, dan mengingatkan betapa perempuan kulit hitam sering diabaikan dalam percakapan nasional tentang kekerasan polisi. Sekarang Dixon bekerja di bidang pemasaran di New York dan berharap dapat terus memperjuangkan masalah keadilan sosial.

Spelman didirikan dengan misi melayani perempuan kulit hitam. Tetapi, definisi gender yang senantiasa berubah telah mendorong universitas itu, dan banyak universitas khusus putra/putri lainnya di seluruh negeri, mempertimbangkan kembali kriteria penerimaan mahasiswa tanpa mengkhianati nilai-nilai mereka. Sebagian mahasiswa dan alumni mau menyesuaikan diri dengan garis gender yang semakin kabur, tetapi sebagian lagi cemas bahwa hal itu berisiko merusak tradisi universitas itu. Setelah perdebatan berbulan-bulan yang mempertimbangkan penelitian bertahun-tahun maupun masukan dari mahasiswa, alumni, dan administrasi, Spelman mengumumkan September lalu akan menerima orang yang mengidentifikasi diri sebagai perempuan dan menjalani hidup sebagai perempuan pada saat mendaftar, dan akan mengizinkan mahasiswa yang bertransisi dari perempuan ke lelaki semasa kuliah di Spelman untuk tetap kuliah dan lulus di sana.

Janae’ Sumter, mahasiswa tingkat empat dari New Orleans, berkata bahwa Spelman “jelas telah berevolusi” dalam masalah LGBTQ. Ketika saya bertemu dengan Sumter, dia mengenakan topi jambon yang bertengger miring di kepalanya. Dreadlock merah yang tebal dan ikal kecil-kecil jatuh ke bahunya, dan kacamata bundar dan jernih bertengger di batang hidungnya. Seniman dan penata komunitas, Sumter adalah salah satu ketua Afrekete, organisasi LGBTQ di kampus.

“Saya masih ingat saat tingkat pertama,” katanya. “Kami mengadakan Pride Week dan melakukan chalking [menulis kata-kata pendukung di trotoar] dan merayakan, dan ada… beberapa kelompok mahasiswa [yang] menulis ayat suci di bawahnya.” Implikasinya adalah bahwa menjadi orang homoseksual itu bertentangan dengan agama Kristen, pemikiran yang ditolak Sumter.

Sumter dan teman-temannya mendorong pihak universitas agar lebih responsif: “Sikap orang sudah mulai berubah. Orang kini mencoba memahami.”

Sumter bercerita bahwa dia juga penyintas serangan seksual, masalah yang semakin mendesak di Spelman dan kampus-kampus lain di seluruh AS. Melalui karya seni dan aktivismenya, dia berusaha menarik perhatian pada topik ini. Dalam “Monolog Melela” yang diadakan Afrekete, Sumter bercerita tentang perjalanan pribadinya. “Itulah pertama kalinya saya bercerita kepada publik atau kepada diri sendiri. Saya rasa dari saat itulah saya menyadari betapa pengalaman itu memerdekakan batin.” Evolusi politik Sumter yang berkaitan dengan ras dan gender terjadi beriringan dengan evolusi dirinya. “Saya senang cara saya mencintai diri. Saat mulai kuliah, saya tidak seperti itu. Saya tidak tahu cara mencintai diri. Saya tidak tahu apa artinya. Saya belajar merasa berani di semua tempat.”

Akhir tahun lalu, beberapa bulan setelah saya berbicara dengan Sumter, kampanye #MeToo melanda negeri, menciptakan perhitungan budaya soal serangan dan pelecehan seksual di dunia politik, media, dan hiburan. Lembaga akademis tidak terkecuali. Brosur beredar di Spelman dan Morehouse yang mengkritik tanggapan pihak universitas terhadap serangan seksual, dan pesan grafiti kecaman muncul di sisi kapel Morehouse: “Amalkan Isi Khotbahmu Morehouse + Basmi Budaya Perkosaan.”

Rektor Spelman, Mary Schmidt Campbell, mengakui bahwa Morehouse dan Spelman harus membenahi caranya menangani korban, tetapi juga meyakini bahwa upaya mahasiswa menyoroti serangan seksual adalah bagian dari tradisi panjang aktivisme feminis yang berfokus pada ras dan gender.

“Selalu ada orang-orang yang mau mengubah keadaan di Spelman dalam perjalanan mereka mengubah keadaan di budaya yang lebih umum,” katanya. “Ini bukan aktivitas baru bagi Spelman College. Kaum perempuan Spelman sudah bergenerasi-generasi berada di garis depan aktivisme sosial yang memperjuangkan perubahan.”

Aktivisme di Spelman dan Morehouse juga telah merembes ke tempat-tempat yang tadinya tidak berkaitan. Sebagaimana beberapa perlambangan acara seperti Market Friday menyorot rasa kebanggaan ras yang baru, acara lainnya di kampus juga menegaskan solidaritas yang hanya ada di HBCU.

Dalam kontes kecantikan tahunan Miss Maroon and White, yang disponsori oleh Morehouse, kaum perempuan dari Spelman College dan Clark Atlanta University ikut serta dalam lomba-lomba yang dimaksudkan menampilkan kecantikan, rasa tanggung jawab sosial, dan kecerdasan. Menonton kontes itu merupakan pengalaman disonansi kognitif. Dalam banyak segi, kontes kecantikan merupakan pameran patriarkat kuno yang melestarikan norma gender yang semestinya memicu percakapan lebih luas tentang perilaku tidak senonoh. Namun, kontes ini seperti disuntik semangat baru, sebagai bagian pertunjukan politik.

Di luar panggung, sebuah foto menampilkan lima kontestan, berwajah kaku dan memakai topi baret hitam, penghormatan pada topi yang dipakai anggota Black Panther Party pada 1960-an dan 70-an—organisasi yang sikap politiknya menjauhi non-kekerasan dan mendekati bela diri radikal terhadap kekerasan polisi dan kekerasan negara.

Lampu diredupkan, dan para mahasiswa—banyak di antaranya mengenakan topeng gas—berlari di lorong teater, melompat ke panggung sebelum memulai tarian yang bertenaga dan memikat. Para kontestan, yang mengenakan jaket kulit hitam, naik ke panggung diiringi lagu Michael Jackson “They Don’t Care About Us.” “Kalahkan aku, benci aku. Kau takkan bisa mematahkanku,” bunyi liriknya. “Paksa aku, getarkan aku. Kau takkan bisa membunuhku.” Foto unjuk rasa diproyeksikan ke layar, dengan latar tembok penuh grafiti. Setiap kontestan memperkenalkan diri kepada penonton, menggambarkan dirinya dan mengapa dia layak dilantik sebagai Miss Maroon and White. Setiap pidato mereka mengandung penghargaan bagi kaum lelaki Morehouse yang kepastian keberadaannya terasa terancam di negara itu. “Saudaraku, jangan lelah dalam keadaan ini, kaum kulit hitam akan berhasil dalam perjuangan berbahaya ini,” kata seorang pemudi saat membuka acara dengan puisi.

Auditorium itu dipenuhi oleh beragam mahasiswa: atlet dengan seragam olahraga, fashionista dengan busana paling gres, aktivis anti-kapitalisme dengan rambut Afro yang mengikal ke langit, dan mahasiswa yang magang di Wall Street pada musim panas. Banyak di antara mereka, seperti mahasiswa tingkat tiga Morehouse bernama Chad Rhym, dulu tidak tahu bahwa ada kemajemukan semacam itu dalam kelompok yang sering ditampilkan berbudaya seragam. “Saya masuk ke Morehouse, dan saya melihat berbagai komunitas ini,” kata Rhym.

Di banyak HBCU, mahasiswa sampai ke suatu tempat yang tidak mengharuskan mereka memilih bagian diri tertentu saja untuk ditunjukkan kepada dunia. Di tempat itu mereka bisa berbeda-beda, mereka bisa menjadi utuh.

Rhym jelas merasa bebannya hilang ketika mulai kuliah di Morehouse, yang memberinya ruang untuk menjelajah. SMA-nya di Athens, Georgia, didominasi murid kulit hitam, tetapi kelas tingkat lanjutnya, seperti yang dialami Dixon, hampir seluruh muridnya kulit putih. “Saya merasa,” katanya sambil berhenti sejenak dan melihat ke atas, seolah menunggu pikiran itu terkristalkan, “apakah saya punya tempat di sini? Orang kulit putih sering berbicara soal ‘tindakan afirmatif,’ seakan-akan kami sebenarnya tidak punya tempat. Jadi, kuliah di Morehouse merupakan suntikan rasa percaya diri yang besar, bahwa saya memang layak mendapat tempat di sini.”

Baca Juga : FOTO: Penyetopan Warga Kulit Hitam di Amerika

Kadang rasialisme yang dialaminya tidak sebatas komentar tindakan afirmatif. “Saya pernah disebut ‘nigger,’” katanya, menggeleng kepala. “Jadi, saat berada di tengah kumpulan orang kulit hitam, rasanya seperti, oh, kami semua tahu apa yang pernah kami alami. Kami semua tahu rintangan apa yang kami hadapi.”

Rhym menggambarkan suatu perasaan yang telah diutarakan oleh mahasiswa kulit hitam sejak HBCU didirikan pada pertengahan abad ke-19. Salah seorang alumnus HBCU yang paling terpandang, W.E.B. Du Bois, menulis tentang penemuannya sendiri di Fisk University dalam bukunya Darkwater—perpaduan esai, puisi, dan renungan polemik multigenre.

Bagi Du Bois, yang lulus sebagai satu-satunya murid kulit hitam di angkatan SMA-nya di Great Barrington, Massachusetts, Fisk membukakan mata. Dia ingat bahwa tahun pertama masa kuliahnya di Fisk menandai pertama kali dalam hidupnya dia dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki pengalaman yang sama dengannya. Fisk memperluas pemahamannya tentang makna identitas kulit hitam di Amerika. Kulit hitam bukanlah, seperti yang disiratkan sebagian ilmuwan sosial masa itu, budaya yang homogen atau inferior. Ini komunitas yang hidup dan dinamis, berisi orang-orang yang pengalamannya beragam seperti warna kulit mereka.

“Bayangkan sejenak,” tulis Du Bois, “betapa ajaib semua itu bagi seorang pemuda tujuh belas tahun, yang baru terlepas dari lembah sempit… kaumku menari-nari di sekitarku… Para pemuda dengan pengalaman yang sama denganku dan berasal dari duniaku, yang tahu dan paham.”

pada agustus 2017 saya kembali ke Atlanta untuk menghadiri acara “For Whom the Bell Tolls,” bagian dari pekan orientasi mahasiswa baru yang secara resmi menyambut hampir 750 pemuda ke Morehouse.

Udaranya sejuk untuk pagi Agustus, masih agak hangat dengan udara lembap musim panas daerah selatan.

Baca Juga : Benarkah Kepribadian Akan Berubah Seiring Bertambahnya Umur?

Berpakaian kaus putih polos, celana pendek hitam, dan beragam sepatu lari warna-warni di depan Frederick Douglass Academic Resource Center, mahasiswa tingkat satu Morehouse berdiri dengan lengan saling bertaut, berayun kanan-kiri sambil menyanyikan himne Morehouse. Di anak tangga, para mahasiswa ada yang memegang obor yang menerangi area itu, ada pula yang bergerak di antara baris-baris mahasiswa baru yang bertautan.

“Saat kalian keluar, orang akan melihat Morehouse,” seru seorang mahasiswa tingkat atas yang memegang obor. “Mereka tidak hanya melihat dirimu. Jadi, kalian harus menuntut pertanggungjawaban saudara-saudaramu.”

Setelah himne dinyanyikan lagi dengan lebih lantang, para pemuda itu berlari menyambut pagi di belakang seorang mahasiswa tingkat atas yang membawa obor. Setiap beberapa menit mahasiswa beralih dari pos ke pos. Di setiap pos mereka belajar tentang sejarah, ritual, dan misi lelaki Morehouse.

Di salah satu pos, seorang mahasiswa tingkat atas yang mengenakan jas wol dan dasi merah tua berdiri di alas tinggi patung Martin Luther King, Jr., milik universitas itu, di depan kapel itu, dan berbicara lantang: “Warna kita mengintimidasi mereka, karena mereka takut pada lelaki kulit hitam yang berpendidikan.” Para mahasiswa baru menatapnya sementara dia bergerak di antara kedua kaki perunggu patung King. Dengan semangat khas pendeta Amerika bagian selatan, dia menyebut istilah pergerakan keadilan ras yang telah membentuk lanskap sosial dan budaya selama beberapa tahun terakhir: Angkat tangan, jangan tembak. Sebut namanya. Aku tak bisa bernapas. Nyawa kulit hitam itu penting.

Nilai penting Morehouse dan Spelman bukan hanya bahwa para mahasiswa ini mewakili Amerika kulit hitam terbaik, tetapi bahwa mereka mewakili keragaman Amerika kulit hitam. Ada mahasiswa yang semasa kecilnya merupakan satu-satunya murid kulit hitam di SD, SMP, dan SMA elite, ada pula yang masuk sekolah negeri di area pendapatan rendah.

Ada mahasiswa evangelis konservatif yang sulit menerima homoseksualitas, ada pula mahasiswa transgender yang memperluas batas gender dan seksualitas ke arah baru. Ada mahasiswa dengan sikap politik radikal—yang menganjurkan penghapusan penjara, polisi, dan kapitalisme. Ada mahasiswa yang merupakan generasi ketiga di keluarganya yang kuliah di universitas seperti ini dan berencana bekerja di bidang keuangan.

Tidak ada istilah ini khas “lelaki Morehouse” atau itu khas “perempuan Spelman”. Yang ada adalah beragam mahasiswa yang menentukan sendiri apa yang akan dipetik dari pengalaman mereka. Para mahasiswa ini tumbuh dewasa pada masa ketika keterlibatan politik kembali bergairah dan mereka berusaha memahami diri mereka sebagai kaum muda kulit hitam di dunia yang sedang berubah. “Dalam pergerakan hak sipil dulu, perempuan Spelman dan lelaki Morehouse ada di garis depan,” kata Campbell, rektor Spelman. “Sepanjang sejarah, HBCU telah merombak narasi tentang kaum kulit hitam.”

Baca Juga : Greenland Bisa Jadi Tambang Pasir Jika Lapisan Es Terus Mencair

Saya sendiri tidak kuliah di universitas kulit hitam historis, tetapi saya keturunan dari Spelman dan Morehouse. Saya kuliah di universitas seni liberal kecil, sebagai salah satu dari dua belas lelaki kulit hitam di angkatan saya. Saya pernah menjadi atlet Divisi I. Saya menulis untuk koran sekolah. Saya menjalin persahabatan kekal.

Namun, saya selalu tahu bahwa ada pengalaman yang tidak saya dapatkan, bahwa ada yang unik dalam HBCU yang tidak dapat ditiru di tempat lain. Saya merenungkan rasa bangga orang tua saya. Saya sudah dihiasi pernak-pernik Morehouse putih-merah tua sejak kecil. Saya sering mendengar orang tua saya tertawa dengan cara yang tak pernah terdengar, ketika teman kuliah mereka makan malam di rumah kami. Ada kebahagiaan yang berbeda. Pengalaman universitas kulit hitam historis menegaskan bahwa mereka bagian dari sesuatu, suatu tempat dan kaum yang layak dirayakan.

Penulis : Clint Smith

Fotografer : Nina Robinson Dan Radcliffe “Ruddy” Roye

| Source | : | National Geographic Indonesia |

| Penulis | : | Rahmad Azhar Hutomo |

| Editor | : | Gregorius Bhisma Adinaya |

KOMENTAR