Ketika demam kuning menyerang pada awal 1800-an, “Batu Karang”, sebutan Gibraltar, dijaga ketat di bawah otoritas mutlak seorang gubernur militer Inggris. Penduduk tinggal di dalam tembok benteng megah. Polisi mengawasi penduduk dan gerbang kota selalu dijaga oleh tentara. Izin diperlukan untuk meninggalkan dan memasuki gerbang ini, yang dibuka saat fajar dan ditutup saat senja.

Di bulan Agustus 1804, seorang penjaga toko bernama Santo memasuki gerbang Gibraltar setelah melakukan perjalanan ke negara tetangga Spanyol. Di perjalanan, ia tidak menyadari bahwa nyamuk pembawa demam kuning mengigitnya dan virus berbahaya bersarang di tubuhnya. Ia merupakan korban pertama dari penyakit yang mendatangkan malapetaka di kota benteng Mediterania itu.

Dalam empat bulan pada tahun 1804, demam kuning merenggut nyawa lebih dari 2.200 orang di Gibraltar. Ini sekitar seperempat dari penduduk tetap dan personel militer yang tinggal di dalam benteng. Epidemi ini memicu serangan ketakutan dan keputusaaan bagi warga. Mereka menyaksikan orang yang dicintai dan kerabat meninggal dunia dalam keadaan parah akibat virus ini.

Pejabat kesehatan mencoba membasmi penyakit itu tetapi tidak mengerti bagaimana penularan virus demam kuning. Baru pada pergantian abad ke-20 nyamuk Aedes aegypti dinyatakan sebagai vektor demam kuning, menularkan virus secara diam-diam saat berpindah dari orang ke orang, mengisap mangsanya.

Baca Juga: Pertama Kali Terjadi, Demam Berdarah Ditularkan Lewat Hubungan Seks

Penduduk Gibraltar yang terkena virus demam kuning ditempatkan di satu perkemahan khusus untuk dikarantina. Mereka diasingkan di sana sampai epidemi mereda. Sampai kemudian akhirnya pejabat kesehatan menemukan fakta bahwa virus ini disebarkan melalui nyamuk, bukan melalui orang atau udara.

Tahun 1828, pejabat pun mengubah strategi, karantika dilakukan pada penduduk yang rentan dan belum terkena virus. Mereka mengetahui bahwa orang yang sudah terkena virus ini memiliki kekebalan dan tidak akan terserang lagi.

Kehidupan di perkemahan sangat membosankan dan ini bukanlah tempat yang menyenangkan. Mereka yang dikarantina di lokasi itu diisolasi dari pekerjaan, teman-teman, dan hiruk pikuk kota. Sampai akhirnya pihak berwenang mengeluarkan izin bagi para penyintas demam kuning untuk bepergian keluar masuk perkemahan. Izin tersebut bahkan dapat digunakan untuk kembali ke rumah masing-masing atau tinggal di kota.

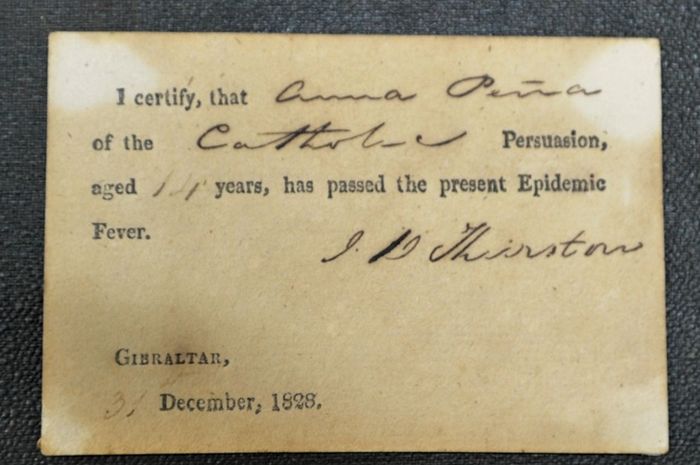

Langkah inovatif ini diterapkan untuk mengakomodasi mereka yang memiliki perlindungan terhadap demam kuning. Para penyintas virus demam kuning diberikan “kartu demam”.

Kartu ini yang menyatakan bahwa mereka “tidak bertanggung jawab” atas penyebaran virus demam kuning. Istilah tidak bertanggung jawab ini yang kemudian dikenal sebagai istilah kebal. Ini memberikan tingkat mobilitas yang lebih tinggi pada pemilik kartu di saat sebagian besar populasi sedang menjalani karantina.

Baca Juga: Makanan dan Minuman yang Bagus Dikonsumsi Saat Demam

Konsep ini kembali bergema di abad ke-21 di mana semua negara berjuang mengatasi virus Covid-19 dan bergulat dengan tantangan pelonggaran pembatasan. Pada saat yang sama, virus terus bermutasi, menginfeksi, dan menyebar.

Sebagai bagian dari rencana memasuki kenormalan baru, pihak berwenang mulai memberlakukan penggunaan “paspor vaksin”. Dokumen ini memberikan informasi tentang status vaksinasi dari pemegang paspor. Tujuannya untuk memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki tingkat perlindungan tinggi terhadap Covid-19 yang dapat melintasi perbatasan dan mengakses ruang publik.

"Memiliki paspor ini memberi Anda kebebasan untuk dapat melakukan sesuatu yang hampir normal, dan itu adalah bergerak dengan agak bebas," kata rekan penulis studi Larry Sawchuk, seorang antropolog di University of Toronto Scarborough.

Jika kartu demam menjadi tiket menuju kebebasan bagi penduduk Gibraltar, di abad ke-21 paspor vaksin menimbulkan ketegangan. Para pendukung berpendapat bahwa dokumen tersebut memungkinkan individu untuk kembali dengan aman berkumpul di dalam ruangan. Selain itu juga memberikan banyak manfaat, seperti menyatukan kembali keluarga dan menghidupkan kembali ekonomi global.

Tetapi para kritikus menyuarakan keprihatinan bahwa paspor tersebut melanggar kebebasan sipil dan membuka pintu untuk pelanggaran privasi.

Ketakutan lain adalah bahwa paspor vaksin memperburuk ketidaksetaraan yang ada baik di dalam negara maupun di tingkat global. Mewajibkan dokumen semacam itu untuk perjalanan internasional “membatasi kebebasan”. Terutama bagi orang-orang di negara berpenghasilan rendah dan menengah terutama karena mereka memiliki akses vaksin paling sedikit, menurut Nancy S. Jecker, pakar bioetika dan humaniora di Universitas Washington.

Pejabat di Gibraltar abad ke-19 tampaknya tidak terlalu khawatir soal keseimbangan ini. Meski bukan model sempurna untuk strategi manajemen pandemi zaman sekarang, para peneliti percaya penting untuk merenungkan epidemi bersejarah Gibraltar. Epidemi tersebut menunjukkan bahwa pengalaman kunci selama masa krisis kesehatan masyarakat berulang selama berabad-abad.

Baca Juga: Demam Berdarah: Memanfaatkan Google Trends Sebagai Sistem Monitoring

| Source | : | Smithsonian Magazine |

| Penulis | : | Sysilia Tanhati |

| Editor | : | Mahandis Yoanata Thamrin |

KOMENTAR